東京大学(東大)と順天堂大学の両者は7月7日、38℃以上に上昇した体温が腸内細菌叢の活性化を介して二次胆汁酸量を増加させ、それがウイルス性肺炎の重症化を抑制することを分子レベルで解明したと共同で発表した。

同成果は、東大 医科学研究所 感染症国際研究センター ウイルス学分野の長井みなみ大学院生(研究当時)、東大 医科学研究所の一戸猛志准教授、慶応義塾大学(慶大) 先端生命科学研究所の福田真嗣特任教授、順天堂大大学院 医学研究科 総合診療科学の内藤俊夫教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

これまで、季節による外気温の寒暖差や高齢化による体温の低下などがウイルス感染後の重症度に与える影響について詳細に解析された例がなかったことから、研究チームは今回、外気温や体温に着目しインフルエンザウイルスや新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する抵抗力に与える影響について解析したとする。

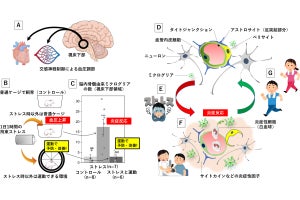

まず、外気温や体温がインフルエンザ感染後の重症度に与える影響を解析するため、マウスを4℃、22℃、36℃の条件下で7日間飼育を実施。すると、22℃飼育マウスと比較して4℃飼育マウスは基礎体温が有意に低下した一方で、36℃飼育マウスは基礎体温が38℃を越えるようになることが確かめられたという。

次に、それらのマウスにインフルエンザウイルスを経鼻的に感染させ、各温度条件下で飼育。すると、22℃飼育マウスと比べ4℃飼育マウスでは感染後に重症化したが、36℃飼育マウスでは致死的な感染に対して抵抗力を獲得していることが解明され、SARS-CoV-2感染に対しても同様に抵抗力の獲得が確認されたとした。

-

外気温がマウスの基礎体温やインフルエンザ感染後の重症度に与える影響。(a)マウスを各温度条件下で飼育した際の、感染前の基礎体温(○印は各マウスの値)。(b・c)各温度条件で飼育されたマウスにインフルエンザ(b)またはSARS-CoV-2(c)を感染させ、感染14日後までの生存率が観察された(出所:順天堂大Webサイト)

以上の実験より研究チームは、36℃飼育マウスの抵抗力が向上した理由として、発熱により腸内細菌叢が活性化しているからではないかと考察し、その検証のためさらなる実験を実施。具体的には、マウスを通常のエサと水道水を与えたコントロールグループ、低食物繊維食と水道水を与えた低食物繊維食グループ、通常のエサと抗生物質を混ぜた水道水を与えた抗生物質グループに分け、36℃条件下で飼育した後インフルエンザウイルスを経鼻的に感染させたという。

すると、どのグループも感染前後の体温は38℃以上に保たれていたものの、低食物繊維食グループや抗生物質グループは抵抗力が失われていることが分かったとした。このことから、抵抗力の獲得には発熱により温められた腸内細菌叢の活性化が重要であることが示唆されたとする。

-

体温上昇時のウイルス感染に対する抵抗力には、腸内細菌叢由来代謝物質が重要だった。(a・b)36℃飼育マウスに通常のエサまたは低食物繊維雑食、飲み水として水道水または抗生物質水が与えられた。インフルエンザを感染させ、感染14日後までのマウスの体温(a)および生存率(b)が観察された(出所:順天堂大Webサイト)

さらに、36℃飼育マウスの体内で起きている状況を解析するため、4℃、22℃、36℃の各温度条件下で7日間飼育されたマウスの血清サンプルを用いてメタボローム解析を行うと、一次胆汁酸である「コール酸」や二次胆汁酸である「デオキシコール酸」(DCA)、「ウルソデオキシコール酸」(UDCA)の濃度が36℃飼育マウスの血中で有意に高くなっていることが分かったという。

-

36℃飼育マウスにおける血中胆汁酸レベルの増加。(a)DCAの合成経路。まず肝臓で、コレステロールを材料にコール酸などの一次胆汁酸が合成され、腸内細菌の働きによりDCAなどの二次胆汁酸へと変換される。(b・c)各温度条件下で7日間飼育されたマウスの血清に対し、メタボローム解析が行われた。(b)コール酸濃度。(c)DCA濃度。(d)UDCA濃度。○印はそれぞれのマウスの値(出所:順天堂大Webサイト)

次に、22℃飼育マウスに通常の水道水またはDCAやUDCAを混ぜた水道水を与え、インフルエンザウイルスを経鼻的に感染させると、DCAやUDCAが与えられたグループでは肺のウイルス量や好中球の数が減少し、感染後の生存率が有意に改善することが確認されたとした。

-

DCAによるインフルエンザ重症化抑制効果。22℃飼育マウスに通常の水道水、または0.55mMのDCA(a~c)またはUDCA(d)を混ぜた水道水が与えられ、インフルエンザが経鼻的に感染させられた。(a)感染2日目と3日目の肺のウイルスの量。(b)感染7日目の肺に浸潤した好中球の数。(c・d)感染14日目までのマウスの生存率(出所:順天堂大Webサイト)

また、胆汁酸受容体「TGR5」のアゴニストの「HY-14229」がインフルエンザの増殖や炎症反応を抑制する効果を調べるため、培養細胞やマクロファージにインフルエンザウイルスを感染させHY-14229存在下で24時間の培養を行うと、HY-14229存在下ではインフルエンザの増殖や感染により誘導されるIL-1βの産生が抑制されていることが突き止められたという。

-

胆汁酸受容体アゴニストによるインフルエンザの増殖抑制効果。(a)MDCK細胞にインフルエンザを感染させ、HY-14229存在下で24時間培養され、その後に培養上清中のウイルス量がプラークアッセイ法で測定された。(b)マウス骨髄マクロファージにインフルエンザを感染させ、HY-14229存在下で24時間培養された後に、培養上清中のIL-1β量がELSIAで測定された。(c)HY-14229は、インフルエンザの増殖および感染により誘導される炎症反応を抑制していると考えられたという(出所:順天堂大Webサイト)

最後に、COVID-19患者の重症度と血漿中の胆汁酸レベルに相関があるのかどうかを解析し、患者を軽症、中等症I/IIのグループに分けると、血漿中の重症化マーカーの「フィブリノーゲン」が後者で有意に高くなっていることが判明。逆に、胆汁酸の一種の「グリシン抱合型コール酸」(GCA)は、後者で有意に低くなっていることがわかったという。このことは、ヒトにおいてもCOVID-19の重症度と胆汁酸レベルに逆相関関係があることを示しているとした。

研究チームは今回の成果を活かし、今後は高齢者がインフルエンザやSARS-CoV-2で重症化しやすくなるメカニズムの解明や、宿主とウイルスの共生メカニズムの解明、胆汁酸受容体を標的としたウイルス性肺炎の重症化を抑える新しい治療薬の開発に向けた研究を推進する予定であるとしている。