東北大学と公立はこだて未来大学の両者は6月29日、機械学習の新しい枠組みであるリザバーコンピューティングを用いて、ラットの大脳皮質神経細胞で構成した「人工培養脳」の計算能力を解析するための一連の実験に成功したことを発表した。

同成果は、東北大 電気通信研究所の住拓磨氏大学院生(東北大大学院 医工学研究科)、同・山本英明准教授、同・平野愛弓教授(東北大 材料科学高等研究所 兼任)、公立はこだて未来大の香取勇一教授らの研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

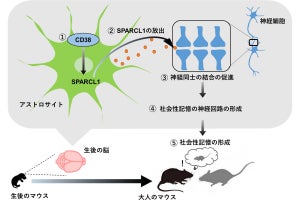

ヒトの脳は、視覚や聴覚、運動を司る領域など、いくつかのモジュール(機能のまとまり)で構成されている。さらに、視覚領域1つをとっても、その中では神経細胞が複数の集団を形成しており、モジュールとして機能している。このようなモジュール構造は、ヒト以外にもさまざまな動物の脳神経系でも進化的に保存されている重要なものだが、このような非ランダムなネットワーク構造が、生きているニューロンの物理化学的な特性とどのように統合され、神経回路の情報処理機能を特徴付けているのかは、まだ解明されていない。

脳の作動原理を調べる王道の手法は、モデル動物やヒトの脳など、できあがった脳を詳しく調べるというアプローチだが、研究チームは今回、それとは逆のアプローチ、つまり“作ることで理解する”という工学的な方法論で、脳神経回路の働きを理解することを目指したという。そして、モジュール構造を有する人工培養脳をシャーレ上に作り上げ、さらにリザバーコンピューティングを用いて、その計算能力を解析するための一連の実験を行ったとする。

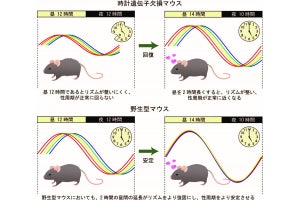

リザバーコンピューティングは、機械学習で使用される「リカレントニューラルネットワーク」(RNN)について、学習の効率化と計算量の削減のために、一部のモデルパラメータのみを学習するアイデアのもとで提示されたモデルである。もともとは、哺乳類の大脳皮質における情報処理をモデル化する目的で提案されたもので、高次元非線形システムの過渡的な動態を利用して時系列データを処理する方法だ。

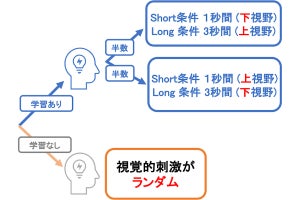

リザバーは必ずしもニューラルネットワークである必要はなく、さまざまな物理系を利用して構築することもでき、それらは一般的に「物理リザバー」と呼ばれている。そこで今回の研究では、ラットの大脳皮質神経細胞をマイクロ加工基板の上で培養することで人工培養脳を構築。そして、その多細胞応答を光遺伝学と蛍光カルシウムイメージングを用いて記録した上で、リザバーコンピューティングの枠組みを使用して、その計算能力を解析したという。