東京工業大学(東工大)と高輝度光科学研究センター(JASRI)は6月28日、地球型惑星のコアの主成分である液体純鉄の電気伝導度(電気抵抗率の逆数)を、140万気圧・6000度という地球コアとほぼ同等の極限環境下で決定することに成功したと発表した。

同成果は、東工大 理学院 地球惑星科学系の太田健二准教授、JASRIの河口沙織主幹研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学専門誌「Physical Review Letters」に掲載された。

地球をはじめとして、水星、金星、火星といった惑星は、金属コアを岩石マントルが覆う内部構造のため、地球型惑星や岩石惑星、固体惑星などと呼ばれている。その地球型惑星のコアの主成分は溶融した鉄であり、高圧液体鉄の物性を知ることは、地球型惑星の内部についての深い理解を得ることにつながるとされる。

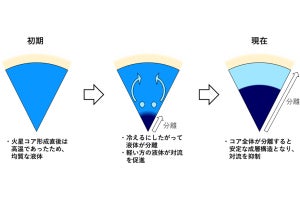

惑星内部進化の大きなイベントの1つに、液体コアの冷却に伴って、固体金属内核が誕生し、生成が開始することが挙げられるが、地球型惑星の内部を構成する物質の熱伝導度(熱の伝わりやすさ)を知ることができれば、惑星がどの程度の速さで冷えていっているのかを推定することができるようになることが期待されている。そのためには、コアの主成分である液体鉄の熱伝導度あるいは電気伝導度の情報が必要とされていたという。

金属であれば熱伝導度と電気伝導度は経験式を用いて変換可能であるため、1930年代から地球のコアの電気・熱伝導度が推定されてきたが、その推定値には大きなばらつきがあったという。そうした中で研究チームは2016年、高温高圧実験によって地球コア条件での鉄の電気伝導度の測定に成功したことを報告するなど、地球コアの伝導度と熱進化に関する研究を進展させてきた。

しかし、地球型惑星のコアの伝導特性を真に理解するために重要な液体状態の鉄の伝導度データは、地球はもちろん、より小型の水星や火星のコアの圧力条件においても測定されていなかったという。コアに相当する圧力下での溶融状態の鉄の精密な電気伝導度測定が、融解時の鉄試料の著しい変形や周囲の物質との反応が原因で非常に困難であったためだという。

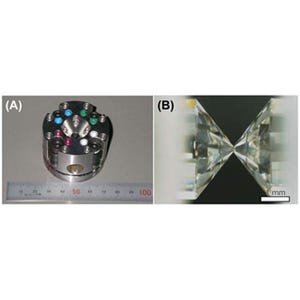

そうした課題解決を果たし、高温高圧下での電気伝導度測定を実現するべく、研究チームがこれまで開発を進めてきたのが、内部に微細な電気抵抗測定用回路を備えたダイヤモンドアンビルセル装置の開発であり、今回の研究では、鉄試料全体を硬いサファイア単結晶で覆う「サファイアカプセル法」を新たに考案・実装することで、融解時の鉄試料の変形や化学反応を抑えることに成功したとする。

また、レーザーにより瞬間的に加熱された鉄試料の電気伝導度、温度、結晶構造を、ミリ秒の時間スケールで計測する「瞬間抵抗検出法」も開発。これにより、融解時の試料変形が起こる前に電気伝導度を測定することが可能となり、これらの技術を活用することで、太陽系の地球型惑星コアの圧力条件を網羅する35~140万気圧の範囲での液体鉄の電気伝導度の測定を行ったという。

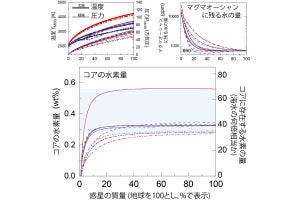

その結果、得られた地球コア条件での液体純鉄の電気伝導度は、理論計算によって報告されている伝導度を支持するものであり、そこから予想される地球内核形成開始年代はおよそ7億年というこれまでの予想と合致したとするほか、融点における液体鉄の電気伝導度(電気抵抗率)が、約50万気圧から急激に増加(減少)することを確認。このことは、水星・火星と金星・地球のコア圧力条件では液体鉄の伝導度に2倍近い差が生じ、惑星の冷却速度にも同様の差が生じることを意味すると研究チームでは説明する。

地球型惑星の大きさ(内部圧力)の違いがコアの伝導度を支配する一因であることが示されたことで、地球型惑星の磁場や熱進化の多様性の理解が今後進展することが期待されるとする一方、地球型惑星コアには鉄のほか、水素やケイ素などの軽元素も含まれていると考えられており、これらの軽元素が液体鉄の電気・熱伝導度をどの程度下げるのかはまだわかっていないともしている。ただし、今回の研究において開発された高温高圧下での液体物質の電気伝導度測定手法は純鉄だけでなく、軽元素を含むコア候補合金に対しても適用可能であり、マグマなどの高圧下での伝導特性の研究にも応用できることから、今後、高温高圧下での電気伝導度や熱伝導度の測定が進むことで、マグマと液体コアが大部分を占める形成直後の地球型惑星から、現在の姿までの熱進化過程とその間の惑星ダイナミクスの理解が今後さらに進展することが期待されるとしている。