国立天文台(NAOJ)と東京大学(東大)の両者は6月20日、アルマ望遠鏡を用いて、太陽の8倍以上の質量を持つ大質量星が誕生すると期待される領域で、これまでにないほど多くの“星の種”を発見し、大質量星の形成には星の種がガスをさらに集める必要があることがわかったと共同で発表した。

同成果は、東大/NAOJの森井嘉穂大学院生、NAOJのパトリシオ・サヌエーサ特任助教、NAOJ 科学研究部の中村文隆准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

太陽のような小質量星の場合、核融合反応は水素からヘリウムでほぼ終了となる(最終盤にヘリウムの暴走的な核融合であるヘリウムフラッシュが起きて、炭素までは生成されると考えられている)。それに対し太陽の8倍以上の大質量星は、その先も核融合を続け、宇宙で最も安定した元素である鉄までが生成される。そして最終的に超新星爆発を起こし、惑星を形成し、生命を生み出すために必要な重元素の数々を宇宙に拡散させるのである。なお超新星爆発は、鉄よりも先の重元素を生成する現場の1つと考えられている。

しかし、大質量星は小質量星と比べると非常に希少であり、天の川銀河の中での割合では、主系列星のうちで質量の大きい順に上から3種類(O型星・B型星・A型星)を合わせても1%に満たないとされる。さらにそれらは遠方に位置していることから詳細な観測も難しく、大質量星の形成過程はいまだ確立されておらず、小質量星の形成と比べ不明な点が多く残っているのである。

そこで研究チームは今回、大質量星がどのように誕生したのか、太陽のような星と同様にできているのかを探るため、このような重たい星が誕生すると期待されるものの、まだ星が形成されていない静穏な領域を対象に観測したとする。

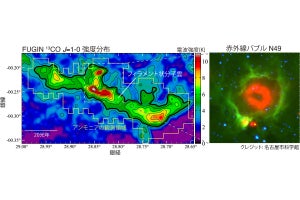

星形成の初期段階を明らかにし形成過程を議論するには、小質量星形成領域における先行研究相応の、星の種を識別できるほどの観測性能が求められるという。加えて、典型的な星の種の性質を知るには、統計的な研究と大きなサンプル数も必要となる。そこで今回は、大質量かつ高密度で大質量星を誕生させると期待される塵の雲からなる39の領域をアルマ望遠鏡で観測した。

これらの雲は赤外線観測では暗いシルエットとして見えることから、「赤外線暗黒星雲」として知られている。今回対象とした赤外線暗黒星雲は、冷たく、これまでに星が形成されている兆候が見つかっていなかったことから、大質量星が誕生する前の状態と考えられ、星の形成過程を調べるのに最適な環境であることが考えられるとする。アルマ望遠鏡による電波の観測では、冷たい塵やガスが密集した星の種を見ることが可能だという。

-

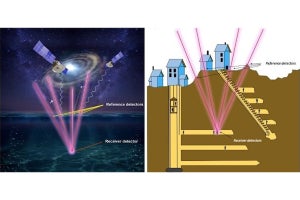

赤外線暗黒星雲の内部構造の想像図。星の材料であるガスと塵の分布が、密度が高くなるにつれ青から白色で表されている。また、形成されたばかりの原始星の中には、ガスを噴出するものがあり、ピンク色で表されている。(c)ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), K. Morii et al.(出所:NAOJ 科学研究部Webサイト)

この39領域の観測では、雲に埋もれている800個以上の星の種(分子雲コア)が検出された。これは、赤外線暗黒星雲で特定されたこれまでで最大のサンプルだといい、これらのコアは、将来の大質量星形成の最も有望な場所を表しているとしている。

小質量星の形成シナリオでは、初期のコア質量の約30%~50%が星の質量に変換され、残りのほとんどは原始星から噴き出すガス流(アウトフロー)として放出される。これと同様に大質量星も形成されると仮定した場合、これらの星の種の99%以上は、大質量星を形成するのに必要な質量を持っていないことが明らかになった。つまり今回の研究は、大質量星形成領域にあるコアは、周囲のガスを取り込むことで成長する必要があることを示唆しているという。研究チームはこれらの結果が、大質量星には小質量星とは異なる星の形成メカニズムが存在することを支持しているとする。

さらに今回、コアの分布の調査も行われた。星の集団を見ると、大質量星はまとまって、小質量星は散らばって存在している。もし大質量星が大質量なコアから形成されるとすると、星の種の段階においても大質量コアと小質量コアの分布に違いが見られる可能性が期待される。しかし今回の観測で得られた統計データを分析したところ、期待に反し、大質量のコアも小質量のコアと同様に散らばって分布している様子が見られたとのこと。その代わり、より密度の高いコアが集まって存在する傾向があったとする。これは、大質量のコアよりも密度の高いコアが、大質量星に成長する可能性を示唆するとしている。

今回の研究成果は、大質量星の形成が小質量星とは異なる成長シナリオを持つ可能性を、これまでの研究よりも多くのサンプルからより確実に示すという。また、クラスター内のより密度の高いコアは、周囲の物質を蓄積することでより効率的に成長する可能性があることが推測できるとし、大質量星形成の初期段階では、星の種の初期質量よりもその密度が重要だとしている。