大阪大学(阪大)は6月19日、味覚を受け取る遺伝子の解析と客観的・統計的な味覚検査を組み合わせることにより、個人の味覚感度を数値化することに成功したと発表した。

同成果は、阪大大学院連合小児発達学研究科(片山泰一研究室) 先端治療・栄養学寄附講座の青木京子寄附講座助教、大阪国際がんセンターの飯島正平主任部長らの共同研究チームによるもの。詳細は、栄養学に関する全般を扱うオープンアクセスジャーナル「Nutrients」に掲載された。

ヒトの味覚は、舌の表面にある味細胞で知覚される。ヒトの味覚感度にも個人差があることは知られていたが、これまでの味覚検査方法は主観や偶然による影響を受けやすく、互いの味覚感度がどの程度違うのかもわからない状況だった。そこで研究チームは今回、味覚受容体の遺伝子解析と客観的・統計的な味覚検査方法(二肢強制選択課題を用いたQUEST法)を組み合わせることにより、個人の味覚感度を連続した数値として推定する手法を編み出したという。

味物質はいろいろな受容体遺伝子に重複して受け取られることが多く、中でも苦味物質を受け取る苦味受容体は「TAS2R遺伝子ファミリー」を形成している。ただし今回の研究では、アブラナ科の野菜の苦味だけを受け取る、味物質との特異性が高い苦味受容体遺伝子「TAS2R38」に着目し、その遺伝子が解析された。なお味覚受容体とは、味物質と結合し、そのシグナルを細胞内へ伝えるタンパク質のことである。

アブラナ科の野菜にはブロッコリー、キャベツ、ナノハナなどがあり、それらには少し苦味があることが知られている。従来の味覚検査では、この野菜の苦味成分と似た化学構造を持つ合成物質「プロピルチオウラシル」(PROP)を用いた味覚検査も行われており、今回の味覚検査でも同物質の苦味が用いられた。PROPへの苦味感受性とTAS2R38遺伝子のタイプ間に関連があることはすでに知られており、研究チームは今回さらに詳細な解析を行ったとする。

実験は、被験者が苦味を含む液と純水を順に口に含み、味のする方を答えるという方法で行われた。回答が正解か不正解かによって、味覚感度がその都度推定される仕組みである。これを濃度を変えて続け、信頼区間が十分狭くなった時に実験は終了し、その人がぎりぎり感知できる苦味の濃度(しきい値・感度)が決定される。この客観的・統計的に個人の感度を測る手法は、これまで主に視覚分野において用いられてきたものであり、その手法が味覚分野に適用された。

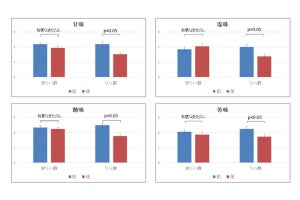

そして分析の結果、TAS2R38のタイプによって苦味感度が大きく異なることが判明。感度が高いタイプの遺伝子を持つ人と、低いタイプの遺伝子を持つ人では、苦味感度に数十倍もの違いがあったという。このことから、味を受け取る遺伝子の違いによって味覚感度に大きな個人差が生じることが明らかにされた。

今回の研究成果により、個人の味覚感度を連続した数値で表すことができるようになり、個人間の比較が可能になった。また、前もって味覚受容体遺伝子のタイプを調べ、遺伝子の違いによって生じる味覚感度の個人差を考慮することで、薬剤投与時の副作用などによる味覚障害の有無を予測できる可能性があるという。味覚感度の高いタイプの人ほど味覚変化も感じやすいと予想されることから、研究チームは、そうしたタイプの人へ向けて早めの対処を行うことで、味覚障害の軽減といった臨床課題への貢献が期待されるとしている。