名古屋大学(名大)、情報通信研究機構(NICT)、電気通信大学(電通大)、東北大学、金沢大学(金大)、京都大学(京大)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の7者は5月23日、全球測位衛星システム(GNSS)、気象衛星「ひまわり8号」、ジオスペース探査衛星「あらせ」、電離圏観測機器などのデータを解析し、2022年1月15日に南太平洋で発生したトンガ沖海底火山の大規模噴火に伴う、同心円状の気圧波が引き起こした電離圏電子密度の不規則構造「プラズマバブル」の直接観測に成功し、少なくとも高度2000kmの宇宙まで到達していたことを解明したと共同で発表した。

同成果は、名大 宇宙地球環境研究所の新堀淳樹特任助教を中心とする研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

地球を取り巻く高度60km以上の上空には、太陽からの紫外線やX線によって大気中の分子や原子の一部がイオン化した電離圏が形成されている。赤道上空では、地球磁場が電離圏に対して水平となるため、特有の現象がいくつか発生する。プラズマバブルはその1つであり、電子密度が周囲よりも2桁以上低い“電離圏の穴”である。その内部は、空間的に乱れた電子密度構造(電子密度の不規則構造)で満たされており、衛星測位や通信などに悪影響を及ぼす。そのため、プラズマバブルがどのような条件下で発生するのかを予測・予報することが、宇宙天気研究の中で重要視されている。しかし、どのような条件下で発生するのか、下層大気の変動が発生にどのように関わっているのかは、未解明の部分も多いという。

またトンガ沖で発生した海底火山の大噴火は、世界中に強烈な気圧波、高速の津波を引き起こすと同時に、アジア域上空でプラズマバブルを発生させたが、その到達高度は不明だった。そこで研究チームは今回、あらせと、ひまわり8号、地上連携観測データを組み合わせた解析を行い、噴火後のプラズマバブルの発生メカニズムの解明を目指したという。

電離圏がかく乱されると、GNSS衛星からの位置情報に誤差が生じることがあるが、現在はその誤差を利用して電離圏の情報が獲得されている。今回もまず、全球の電離圏変動を高時間・高空間分解能で観測するため、世界各地の9000台超のGNSS受信機のデータを収集し、全電子数(TEC)データベースを作成したという。また、噴火による気圧波、プラズマバブルおよび電離圏の動きの情報を得るため、ひまわり8号の赤外輝度温度、あらせの電子密度、太平洋域に設置された電離圏観測機器(イオノゾンデ)が使用された。

解析の結果、気圧波の到来のタイミングで、磁気赤道を挟んで5分間のTECの時間変化の分散値が増加している領域が現れたことが判明。その増加は、電離圏電子密度の不規則構造の形成を示しており、このことは、対流圏を伝搬する気圧波から生まれた大気変動が上方へと伝搬し、電離圏の電子かく乱を引き起こしたことを意味しているとする。

-

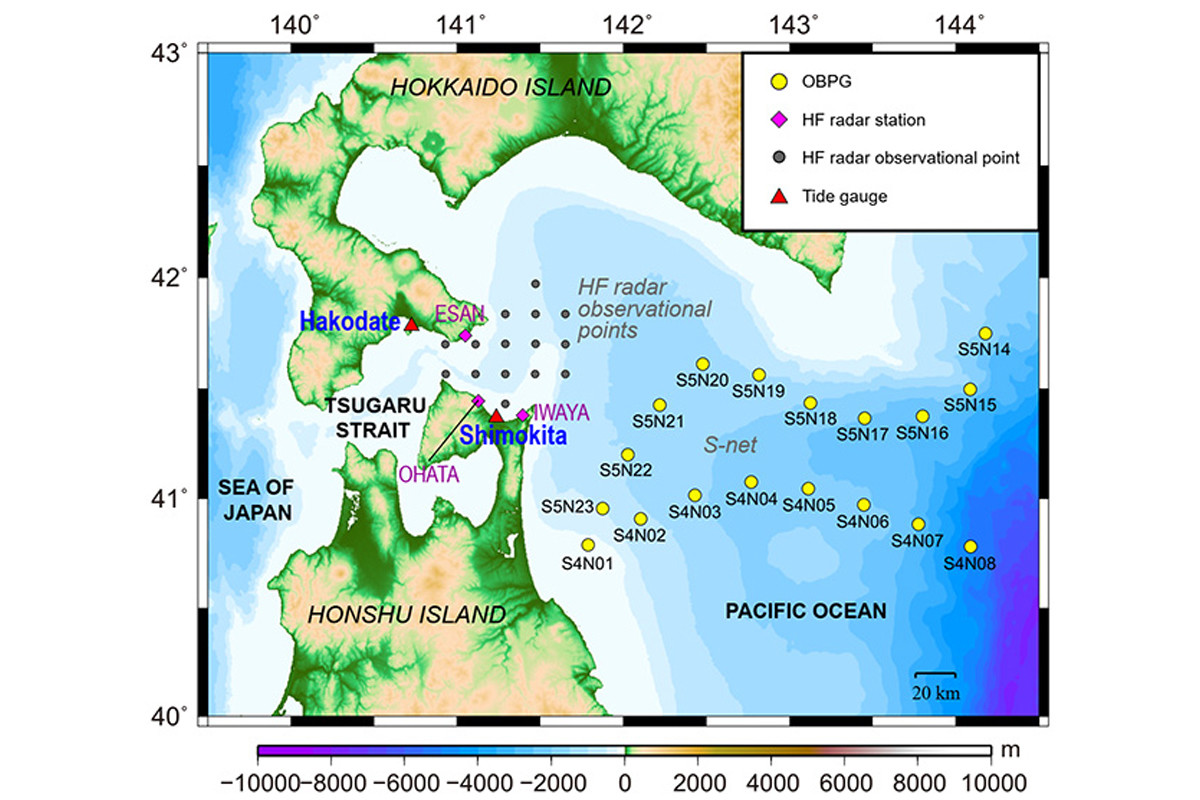

噴火後に観測された気圧波と電離圏不規則構造。(a)世界時2022年1月15日11:40における赤外輝度温度と5分間のTECの分散値の2次元マップ。縦軸は地理緯度、横軸は経度。横方向の赤線は磁気赤道。(b)あらせの観測による電子密度変化の時系列プロットと赤外輝度温度の緯度-時間プロット。図下の数字は、時間とあらせの位置。(c)5分間のTECの分散値の2次元マップ上にあらせの観測による電子密度変化が重ねられた図(出所:名大プレスリリースPDF)

あらせは当日、気圧波と正面衝突する形で夕方過ぎに近地点付近(高度約400km)を通過。同衛星が捉えた電子密度の時系列プロットによれば、大気圏を伝搬する気圧波が到来する数分前に電子密度の急増が起こり、その後、電子密度が周囲と比べて1桁~2桁も急減する多数のプラズマバブルが形成されたとする。なおこの電子密度かく乱の出現領域は、5分間のTECの時間変化の分散値の増加領域にも対応していた。そしてプラズマバブルは、少なくとも高度2000kmの宇宙空間まで伸びていたことが突き止められた。その高度まで到達するプラズマバブルは極めて稀だという。