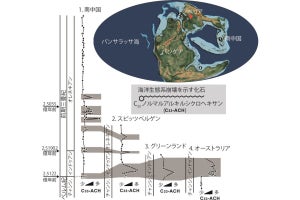

山口大学は5月22日、地球生命史上最大となる90%以上の種が絶滅した「ペルム紀末の大量絶滅」(約2億5000万年前)の後、生物の多様性が回復するのに500万~1000万年という異常に長い時間がかかった理由として、同大量絶滅の原因とされる大規模火山活動が、その後の時代の中生代の前期三畳紀の間にも繰り返し発生し、生物・環境の回復を妨げていたという仮説を検証するため、下部-中部三畳系の堆積岩を用いて、高温燃焼起源有機物「コロネン」の記録を復元した結果、高温燃焼による大気・海洋への急激な炭素の注入と海洋動物多様性の減少が同時的に繰り返されたことを明らかにしたと発表した。

同成果は、山口大 創成科学研究科の齊藤諒介助教を中心に、東北大学、中国地質大学、名古屋大学などの研究者を含む国際共同研究チームによるもの。詳細は、地球惑星科学全般を扱う学術誌「Earth and Planetary Science Letters」に掲載された。

ペルム紀末の大量絶滅は、90%以上の生物種が、6万年ほどの期間内で急激に消滅し、海洋・陸上ともに生態系が崩壊したとされている。この大量絶滅の原因としては、現在、シベリアにおける大規模火山活動が根源的な原因として有力視されており、その活動の規模は、体積にして最大300万km3(富士山7500個分)、面積にして250万km2以上(日本列島7つ分)と見積もられている。

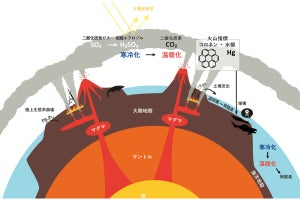

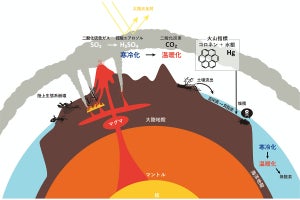

加えて、同火山活動が発生した一帯には大量の石油や石炭などの化石燃料を含んだ地層が存在しており、マグマがこれらの地層へ貫入したことにより、化石燃料が高温燃焼し、二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスやハロゲンなどの有害ガスが環境中に大量に放出され、当時の生態系に甚大な被害を広域的にもたらしたことが先行研究により明らかにされている。

この環境の大激変により、古生代ペルム紀は終了して中生代三畳紀に入るが、生物の多様性はすぐには回復せず、500万~1000万年もの時間が必要とされた。その間、炭素循環が非常に不安定で、大気・海洋環境も同様に非常に不安定だったことがわかっている。この異常に長引いた生物多様性の遅れと不安定な炭素循環の原因として、シベリアの大規模火山活動が、前期三畳紀の間にも繰り返し発生し、生物・環境の回復を妨げていたという仮説が唱えられていた。

そこで研究チームは今回、同仮説の検証のため、下部-中部三畳系の堆積岩を中国の地層から採取し、地層中に含まれる多環式芳香族炭化水素(PAHs)の分析をガスクロマトグラフ質量分析計を用いて行うことで、火山活動に起因する高温燃焼についての復元を目指したという。そして、得られた高温燃焼記録をもとに、化石燃料消費量を炭素循環モデルに摂動として与えることで、当時の炭素循環のシミュレーションが行われ、高温燃焼が大気・海洋環境へ与えた影響の評価が行われた。

PAHsは、10億年以上も保存される安定的な有機分子であり、有機物質の燃焼で生成され、自然界における起源は主に森林火災などの野火による燃焼とされている。また、火山活動や小惑星衝突による化石燃料などの有機物を大量に含んだ地層の加熱によっても生成され、PAHsの中でもコロネンは、後者によるPAHs生成の指標として地質学では活用されてきたという。

今回、下部-中部三畳系の堆積岩から検出されたコロネンを含むPAHsの分布が調査されたところ、前期三畳紀では火山活動に起因する大規模高温燃焼が頻発していたことが判明。一方で、生物回復が起こる中期三畳紀ではほとんど発生していないことも判明したという。このことは、頻発する高温燃焼が生物多様性の回復を抑制していたことを示唆しているという。

また、復元された高温燃焼記録に基づき、大気・海洋の炭素収支を示す炭素循環モデルに対して化石燃料消費量を炭素循環の摂動として与えることで、当時の炭素循環の乱れを再現することにも成功したとする。

-

今回の研究で明らかにされた約2億5000万年前の炭素循環の乱れ。(A)ペルム紀末大量絶滅前。地球表層環境において、炭素の供給と消費が釣り合っている状態。(B)ペルム紀末大量絶滅-前期三畳紀。地球表層環境において炭素の供給が消費を上回っている状態。大規模火山活動によるマグマが化石燃料の存在する地層を貫き、燃焼させ、大量の炭素を大気・海洋に供給 (この図は鎌田(2020)をもとに作成されたもの) (出所:山口大プレスリリースPDF)

その結果、地質学的に短時間で、消費を大きく上回る炭素供給(1000年あたり最大100×1015mol・C)が、当時の炭素循環を再現するために必要なことがわかったという。研究チームでは、単純比較はできないとするが、2022年の化石燃料消費などによる炭素供給速度(1000年あたり約800×1015mol・C)と比較すると約12%となるとしており、大気・海洋へのこのような急激な炭素の注入は、地球表層環境が持つ緩和能力を超え、急激な環境変動をもたらし、生態系へ大きな被害を与えるとしている。

-

今回の研究で推測された約2億5000万年前の化石燃料の消費量と復元された炭素循環、海洋表層水温度、生物多様性。(A)コロネンと炭酸塩炭素同位体比記録から推測した化石燃料消費量。(B)化石燃料消費量などに基づいて復元した炭酸塩炭素同位体比と実際の地質記録比較。(C)海洋動物(コノドントおよびアンモノイド)の多様性 (Bの地質記録はZhang et al. (2019)、CはSun et al. (2012)に基づいて作製されたもの) (出所:山口大プレスリリースPDF)

これらの結果は、高温燃焼が大気・海洋環境を不安定(温暖化、酸性化、海洋無酸素化などの環境悪化)にしていたことを示しており、生物多様性抑制の原因であることをさらに強く示唆するという。

-

化石燃料消費速度の違いによる炭素循環の応答。急激な化石燃料消費(A)による炭素循環の乱れ(C)と大気CO2濃度比(E)。ゆっくりとした化石燃料消費(B)による炭素循環の乱れ(D)と大気CO2濃度比(F) (図はPayne & Kump(2007)の炭素循環モデルを利用してシミュレーションが行われたもの) (出所:山口大プレスリリースPDF)

なお、大規模火山活動は地球生命史ではしばしば生物の大量絶滅の原因として提唱されてきたが、今回の研究成果は化石燃料の高温燃焼が生物多様性・炭素循環に与える影響の重要性について強調するものだと研究チームでは説明している。