東京都立大学(都立大)と杏林大学は4月20日、陸上であらゆる環境に適応し、100万種を超える多様性から地球で最も反映している生物といわれている昆虫が、なぜ海洋環境に適応している種がほとんどいないのかという点について、新たな仮説を共同で発表した。

同成果は、都立大大学院 理学研究科の朝野維起助教、杏林大 保健学部臨床検査技術学科の橋本晃生助教(現・杏林大 データサイエンス教育研究センター所属)らの共同研究チームによるもの。詳細は、英国王立昆虫学会の刊行する昆虫が環境にどのように適応しているのかをあらゆるレベルで扱う学術誌「Physiological Entomology」に掲載された。

陸上での大繁栄に対し、海洋に棲息する昆虫が圧倒的に少ない理由については、複数の仮説が唱えられているが、今のところ決定的なものはない。昆虫生理学的に説得力のある仮説が提示されないまま、現時点で最も有力だとされる仮説が、「節足動物が占有できる生態学的地位(ニッチ)が、甲殻類を含む動物にあらかじめ占有されており、昆虫が後からつけ入る隙間がない」というものだ。しかし、なぜつけ入る隙間がないのかはわかっていない。

その中で研究チームは今回、この生態学的説明を支持しつつ、環境要因やゲノム情報・分子進化学的知見を組み入れ、Eco-Evo的に「昆虫が海にいない理由」を考察することにしたという。

昆虫の起源・進化に関する議論の中で、遺伝子の配列情報を基にした、「甲殻類と昆虫が近縁関係にある」という説が提唱されてから20年以上が経つ。現在、甲殻類と昆虫を併せて「汎甲殻類」と呼ぶようになっているが、最新の学説では「昆虫は汎甲殻類を構成する極一部の分類群に過ぎない」とされる。昆虫が多様であることは広く認められているが、甲殻類に関しても実は「形態学的には最も多様な動物である」とする考えもあるという。ちなみに、外骨格の存在は、海から陸上への進出に有利な形質とされ、節足動物がいち早く上陸できた最大要因の1つとされている。

現状、昆虫の誕生はまだ明確にはわかっておらず、さまざまな説が唱えられている。研究チームが提唱しているのは、元々は海にいた甲殻類の一部(ムカデエビとの共通祖先から分岐した分類群)が陸上環境へと進出を果たし、やがて昆虫に進化する過程で独自の遺伝子を獲得し、それを用いた独自の外骨格硬化を行うようになった、とする説だ。

このプロセスに必須なのが酵素「マルチ銅オキシデース2」(MCO2)で、研究チームが分子系統解析を実施した結果、昆虫において独自に進化した酵素であることを突き止めている。昆虫は、独自の遺伝子を獲得してこのMCO2と酸素分子を用いて、陸上では供給に制限のあるカルシウム(Ca)に頼らず、外骨格を硬くできるようにし、その結果として、昆虫は甲殻類に先立って初期の原始陸上生態系に適応放散できたことが考えられるという。

また、Ca沈着を伴わない外骨格は軽量であることから「軽くて丈夫」であり、のちに昆虫が飛行能力を発達させる上で重要な要因となったとされる。しかし、陸上環境へ適応する過程では有利だったこの形質が、海への再進出に際して不利となるのではないかというのが、今回の新仮説の重要ポイントだという。

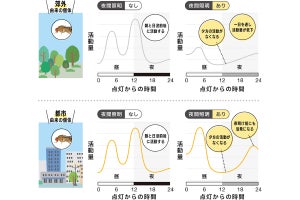

その不利となる点の1つが、海水中は陸上(空気中)と比較して、酸素が30分の1しか含まれていないという点だ。要は、昆虫は外骨格を効率良く硬くできないということであり、これが海への進出に際して1つの障害となっている可能性があるという。

しかも海水中には、昆虫と同じ節足動物であり、同じ生息環境を巡って競合する関係にありながら、海水に豊富に含まれるCaを利用して頑丈な外骨格を持つ甲殻類が繁栄している。海水中は昆虫にとって、強敵が待ち構える過酷な環境ということになる。

なお、形態学や分子系統学の分野で議論が尽くされている昆虫の定義については、内顎類(コムシなど)と外顎類(イシノミ以降)が非昆虫と昆虫の境界だとする説が有力だが、生理学的な特徴や特定の遺伝子の有無を考慮しているという点で、今回の新仮説はほぼ収束しつつある学説に新たな視点を提示するものでもあるという。

また、昆虫特有の軽くて丈夫な外骨格についても盛んに議論されているが、それを可能にする分子メカニズムについて、具体的に遺伝子名を挙げて説明しているのは、今回の新仮説が(おそらく)最初であるという部分で独自性が高いといえるとした。