国立天文台(NAOJ)は2月28日、2019年1月に「降着バースト」が観測された大質量原始星「G358-MM1」に対し、世界中の24台の電波望遠鏡による超長基線干渉計(VLBI)を用いて、円盤内のメタノール分子からのマイクロ波(電波)のレーザーである「メーザー」放射(周波数6.7GHz・波長4cm)を観測し、ミリ秒角の解像度で大質量星原始星円盤内にある渦巻き構造を捉えることに成功したと発表した。

-

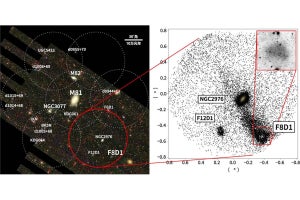

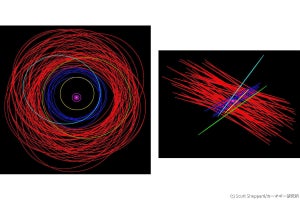

熱波マッピングによって画像化された、G358-MM1のメタノールメーザー放射のイメージ。中央の十字は、ALMA望遠鏡による撮像観測で決定された大質量原始星の位置を表している。色はガスの速度で、青色の領域は観測者に向かって近づきつつあり、赤色の領域は観測者からガスが遠ざかりつつあることが表されている。全体として、G358-MM1周囲の原始星円盤がケプラー回転していることを示している(出所:国立天文台水沢Webサイト)

同成果は、NAOJ 水沢VLBI観測所の廣田朋也准教授ら150人以上の研究者が参加した国際共同研究チームで、メーザー放射を専門とする研究者らが結成した「メーザー監視機構」(チームM2O)によるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の天文学術誌「Nature Astronomy」に掲載された。

太陽の8倍以上の質量を持つ大質量星は、核融合によって鉄までの元素を生み出し、さらに超新星爆発ではそこから先の重元素を生み出すとされている。また大質量星は、その強い放射や星風、超新星爆発によって周囲の環境に大きな影響を与えるため、銀河や宇宙の進化においても重要な役割を果たすという。さらに超新星爆発の後にも、ブラックホールまたは中性子星を残すため、大質量星は非常に重要な天体と考えられている。それにも関わらず、その誕生プロセスは長い間、未解明のままだった。

ただし近年研究が進展しつつあり、大質量星は太陽と同程度の比較的軽い小質量星と同様に、生まれたばかりの「原始星」の周囲を回転するガスやダストからなる、半径がおよそ1000天文単位(1500億km)の「原始星円盤」の中心で形成されることなどが明らかになってきている。

また大質量星形成において、注目されているアイデアとして、原始星円盤から中心にある成長途中の大質量原始星に対し、ガスとダストの塊が不定期的に落下する降着バーストがある。理論計算では、大質量原始星が成長する間に獲得する質量の半分以上は、降着バーストによって供給されると予言されているという。

このような急激な成長は、数百年から数千年の間隔で発生するものの、降着バーストが起きている期間そのものは数か月から数年しか続かないため、実際に降着バーストを目撃することは非常に希であると考えられている。実際に2018年までは、偶然観測できた2回に留まっていた。そうした中、2019年1月に起きたG358-MM1における降着バーストは、その発生直後から世界中で徹底的な観測を行うことに成功。降着バースト研究を大きく前進させることができたという。

降着バースト説では、原始星円盤が、小さい(とはいっても惑星と同程度の質量はある)ガスやダストの塊で作られており、これらが円盤内での重力の作用によって銀河のような渦巻き構造(渦巻き腕)を作る可能性があることが提案されていた。

しかし、大質量原始星円盤のガスやダストの細かい構造や渦巻き構造を観測することは、困難な挑戦だったという。その理由として、大質量原始星円盤は、ダストによる吸収のため通常の光学望遠鏡ではその大部分を見通すことができず、また、多くの大質量原始星は太陽系から数千光年以上離れたはるか遠方に存在しているため、高解像度の観測手法が限られていたことがある。