近畿大学(近大)、奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)、大阪大学(阪大)、台湾成功大学は2月22日、ダイヤモンドとその表面上に形成された「アルミナ(Al2O3)絶縁膜」の間に形成されてしまう、電気的な欠陥の立体原子配列を解明したことを発表した。

同成果は、近大 理工学部 電気電子通信工学科の藤井茉美准教授、NAIST 先端技術研究科 物質創成科学領域の松下智裕教授、阪大 工学研究科 物理学系専攻の森川良忠教授、台湾成功大の水野潤教授らの研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行するナノサイエンスとナノテクノロジーの基礎から応用まで全般を扱う学術誌「Nano letters」に掲載された。

現在、パワー半導体としてSiCやGaNの実用化が進むが、それらよりも放熱性や耐電圧性、高電子移動度、対放射性などにおいて優れており、次世代のパワー半導体として期待されているダイヤモンド半導体。実用化できれば、パワーデバイスのさらなる小型化や低消費電力化が期待されている。

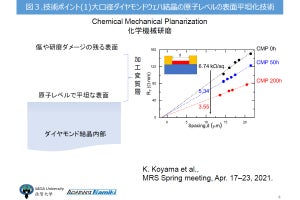

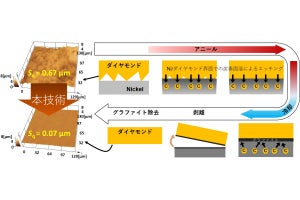

ダイヤモンドに電気を通すための方法として、表面を水素にさらすことで電気伝導層を形成する方法の研究が進められているが、この手法では、ダイヤモンド表面に伝導層を保護するためのアルミナなどによる絶縁膜を形成する必要があるという。しかし、絶縁膜とダイヤモンドの間に電気的な欠陥が形成されてしまい、デバイス性能を下げてしまうという課題があり、この欠陥を低減するためには、絶縁膜の製法の探索に加えて、欠陥の起原となる原子配列を知ることが不可欠だとされてきたというが、欠陥の原子配列を知るには、欠陥の物理的な性質の解明につながり、その後の開発に大きな指針を与えるが、従来の電子顕微鏡などの方法では欠陥の立体原子配列測定は難しかったという。

-

ダイヤモンドを水素にさらすと、表面で同元素が結合。その上にアルミナ絶縁膜を形成することで表面が保護されるが、界面に欠陥が形成されてしまう場合がある。光電子ホログラフィを使うと、ダイヤモンドの光電子ホログラムと分離して、欠陥の炭素原子のみの光電子ホログラフィを撮影することが可能となる (出所:NAISTプレスリリースPDF)

そうした課題を踏まえ、今回の研究では、アルミナ絶縁膜の原料ガスとして、一般的な「トリメチルアルミニウム」(C3H9Al)ではなく、「ジメチルアルミニウムハイドライド」(Al(CH3)2H)を用いて、光電子ホログラフィによって絶縁膜に埋もれた界面の原子配列観察が試みられたという。

光電子ホログラフィの特徴として、界面の欠陥からの信号(光電子)だけを選別しての測定が可能というものがあり、今回は、研究チームのメンバーが発明した新型の電子エネルギー分析器が用いて、大型放射光施設SPring-8にて研究が行われた。

-

発明された新型の電子エネルギー分析器。球面グリッドを通過した光電子がスクリーンに投影される。球面グリッドを工夫することにより、高いエネルギー分解能と角度分解能を両立している (出所:NAISTプレスリリースPDF)

光電子ホログラフィは、1nm程度の極薄絶縁膜の下に埋もれた、界面の欠陥の立体原子配列を測定可能にする新しい測定方法として期待されており、SPring-8ならではの明るいX線と、新型装置での高精度な測定により、欠陥を構成する原子からの微弱な信号を捉えることで、光電子ホログラフィを撮影することに成功したという。

また、光電子ホログラフィからは立体原子像を得ることが可能なことから、水素に暴露されたダイヤモンド表面の一部には、「C-O-Al-O-C」による架橋構造のようになっていることが判明。同手法を用いて、欠陥量の異なる2種類のダイヤモンドサンプルが測定され、欠陥の原子配列が決定されたという。

なお、今回の研究から、ダイヤモンド半導体における欠陥の原子配列が解明されたことから、今後、欠陥の詳細な物性解明とともに、その低減のための指針が得られることが期待されると研究チームでは説明している。