台湾中央研究院らの国際研究チームは、アルマ望遠鏡を用いて大質量星の形成領域「W51 e2」および同「e8」における磁場構造を、0.1秒角という高解像度で観測した結果、磁場の分布を従来よりも1000倍ほど鮮明に明らかにし、500天文単位という小さな領域まで可視化することに成功したと発表した。

同成果は、台湾中央研究院のパトリック・コッホ氏らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

星形成過程において、磁場がどのような役割を果たすのかが長らく議論されているが、まだ解明されていないことも多いという。たとえば、磁場はどれほどの強さなのか、また星の材料物質を形成中の中心星まで運ぶことができるのか、さらにはいつどこで重力が磁力の影響を上回るのかといったことなどが挙げられるという。そこで研究チームは今回、アルマ望遠鏡を用いて大質量星形成領域の磁場構造を調べることにしたという。

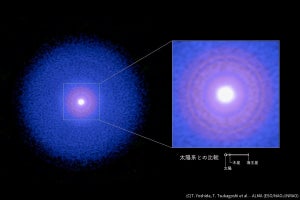

今回のターゲットであるW51 e2および同e8における初期の観測では、解像度が3秒角だったという。しかし、現在のアルマ望遠鏡の性能は、同領域の観測において最高で0.1秒角という解像度(面積換算で約1000倍)を実現。磁場の分布を1000倍ほど鮮明にでき、500天文単位という小さな領域まで可視化することに成功したとする。

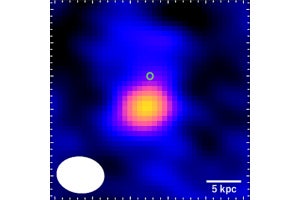

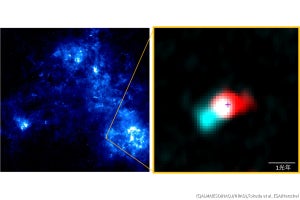

具体的には、4つの異なるスケールで観測が行われ、それぞれにおいて星が形成される過程、そして中心星に物質が流れ込む過程において、磁場が果たす重要な役割が捉えられた。「外層スケール」の2~3秒角の画像では、強い磁場によって作られた模様がわかり、周辺から中心付近に向かって物質が降着している様子も観測されたとする。

また、「全体崩壊スケール」の0.7秒角では、重力の作用によって物質が集まっていく一方、局所的にはそれに抵抗する作用が磁場によって生じているのが判明したほか、局所的な物質降着を表す「局所崩壊スケール」の0.26秒角では、全体崩壊スケールまでは1つにしか見えなかった塊が2つの小さな核に分裂しているのが確認されたという。詳細な観測から、同部分の磁場の分布と重力の作用は全体崩壊(0.7秒角の画像)スケールと同じような状態が表されていることも判明したという。

さらに、0.1秒角(約500天文単位)の「降着流スケール」の画像では、局所崩壊スケール(0.26秒角)の画像で見られる広がった球状のガスが、複雑に入り組んだ状態でつながっている詳しい様子が観察されたとする。

このガスの降着流は、星が生み出されている最中であるまさに中心に向かっており、観測された磁場はこの流れに沿っていることも確かめられたという。研究チームでは、このガスの流れに沿って磁場があるということは、磁場の力がガスの流れを外圧や重力作用から守っているということであり、この結果が得られたことは重要であり、ガスの降着流は磁場に支えられて安定していることを示していると説明しているほか、中心星に物質が供給される過程において、磁場が重要な役割を果たしている可能性が示されているともしている。