半導体先端プロセス研究をけん引してきたIBM

Rapidus(ラピダス)とIBMは12月13日、IBMが開発している2nmロジックプロセスの量産適用に向けた共同開発パートナーシップを締結したことを発表した。

-

左からRapidusの東哲郎 取締役会長、同 小池淳義 代表取締役社長、IBM シニア・バイス・プレジデント IBM Research ディレクターのダリオ・ギル氏、日本アイ・ビー・エム(日本IBM)の山口明夫 代表取締役社長、日本IBM常務執行役員 最高技術責任者兼研究開発担当の森本典繁氏。小池氏とダリオ・ギル氏が持っているのがIBMの2nmプロセス採用ウェハ

IBMは長年にわたって先端半導体の研究開発を行ってきており、それは現在も続いている。また、かつては米ニューヨーク州に300mmウェハ対応の自社工場も有していたし(2014年にGlobalFoundriesに譲渡。その後、同工場はonsemiが買収している)、自社のコンピュータを構成するために必要な半導体を製造していたほか、先端プロセス技術開発サービスやファウンドリサービスも提供してきた。

この先端プロセス技術開発サービスはCommon Platformとして、共通化されたプロセス技術や製造ラインを持たせることで、開発コストの軽減やセカンドソースの確保などを狙ったものとも言える。当初、IBMとChartered Semiconductor Manufacturing(現GlobalFoundries)、Samsung Electronicsの3社が各工場で共通開発プロセスを提供するという枠組みで90nmプロセス以降に向けた形でスタート。その後、32nmプロセス技術と生産技術の開発に、Infineon TechnologiesとFreescale Semiconductor(現NXP Semiconductors)が参画したほか、別の枠組みとしてソニー、東芝とPLAYSTATION 3に搭載された「Cell」の開発や生産で協力したことや、AMDと共同でSOI技術の開発を進めてきた過去がある。最近では2021年、IntelがIBMと先端半導体の研究開発で協力することを発表し、話題となるなど、IBMはこれまで多くの半導体企業と連携してきた経験を有している。

研究開発と量産適用は別もの

かつてのCommon Platformでは、IBMの製造ラインで構築された製造プロセスをCopy Exactlyとして、パートナーの工場にも適用することで、初期生産から高い歩留まりを実現しようという手法が取り入れられていた。

しかし、同じ装置、同じプロセス、同じ装置パラメータであっても、必ずしも同じ歩留まりにならない、ということが多々あったという話を筆者は聞いたことがある。IBM、ソニー、東芝が同じCellプロセッサの製造を各社の半導体工場で行っていた際には、一番歩留まりが悪かったのがIBMという話も聞いたことがある。当時の日本はまだ先端ロジックプロセスを生産しており、そうした量産でのさまざまなノウハウを有していたことからできたことだと思われるが、なかなか思い通りにいかないことがうかがえる。

2014年以降、先述のとおりIBMは量産ラインを手放したが、先端プロセスの研究開発チームは手元に残した。これは、IBM シニア・バイス・プレジデント IBM Research ディレクターのダリオ・ギル氏が会見で語った「半導体のトレンドはイノベーションであり、研究開発でこれを実現していかなければいけない」という言葉に、その真意が見えてくる。これまで半導体の高性能化、いわゆるムーアの法則を支えてきたのはプロセスの微細化である。つまり、より微細なプロセスを実現することが、より多くのトランジスタを搭載できることにつながり、それによって、より多くの機能を1チップで実現できるようになる。それは最終システムに付加価値をもたらし、それが企業の成長の源泉となってきた。近年、GoogleやMicrosoftなども含め、カスタムLSI/SoCを自社で設計する企業が話題にあがるようになっているが、そうした自社のニーズに沿った専用LSIを設計・製造し、それにより他社にない機能を提供するというのはかつて、日本のOA機器メーカーなどでも行ってきた取り組みであり、数十年間変わらない1つの半導体を取り巻くトレンドと言える。

なぜRapidusはIBMの2nmプロセス導入を目指すのか

今回のパートナーシップにより、RapidusはIBMが研究開発を進めている米ニューヨーク州アルバニーの「Albany NanoTech Complex」にエンジニアを送り込み、IBM以外のパートナーとも協力して2nmプロセスの継続的な開発を進め、2020年代後半の量産導入を目指すとする。

Rapidusはすでに、IBM同様、先端半導体プロセスの研究開発を推進するimecともパートナーシップを締結しており、先端プロセス開発の体制を着々と進めている。

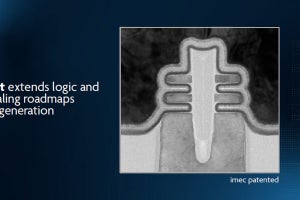

しかし、気になるのは2020年代後半に2nmプロセスを導入するというスピード感である。確かに、ゼロからの量産プロセス開発であり、これまで段階を踏んでプロセスの微細化を進めてきたわけではないため、それくらいの時間を見積もる必要があることは確かだろう。プレーナ型からFinFET型、そしてGAA型と行かずに、一足飛びにGAAにチャレンジすることについても、Rapidusの小池淳義 代表取締役社長は「FinFETからナノシート(GAA)には大きなジャンプアップがある。ずっと(先端プロセス)をやってないとGAAの技術が習得できないのか、と思っていたが、構造が変わるため、Albanyで勉強すればキャッチアップできる大きなジャンプアップであることが分かった」と、チャレンジではあるが、乗り越えられない壁ではないことを会見の席にて説明していたが、GAAではFinFETプロセスの多くが再利用されることから、そう簡単に習得できるものではないことは容易に想像がつく。また、IRDS 2022に記載されているロジックメーカーが標ぼうするプロセスノード幅のロードマップとしては2nmプロセスは2025年。2028年に1.5nmプロセス、2031年に1.0nm程度となっており、2020年代後半の量産開始となると先行する他社よりも1~2世代ほど遅れを取る可能性がある。

-

IRDS 2022に記載されたリソグラフィロードマップ。ロジックメーカーが語る2nmプロセスは、かつてのITRSが示していたものとは異なり、コマーシャルのためのプロセスとして表記されている点に注意が必要だが、微細化そのものは進んでいる (出所:IEEE IRDS Webサイト)

SEMICON Japan 2022のSEAJブースで展示されていたトランジスタ形状の模型。従来、2次元的に薄いゲート酸化膜を挟んでゲート電極を設置するプレナー型が採用されてきた。FinFETは2011年にIntelが22nmプロセスで採用して以降、微細プロセスの製造を行う各社が採用してきた。ゲート電極が薄いシリコンのFinの左右と上を囲み、それぞれの面をゲートとして機能させる仕組みを採用している。GAA(Gate-All-Around)ナノシート積層構造は、Finをナノワイヤ(ナノシート)に置き換え、ゲート材料で四方を囲むことで、性能を向上させつつ、ゲート寸法を小さくすることを可能としたもの。Samsungが3nmプロセスから、TSMCも2nmプロセスから採用する

一方のIBMの思惑としては、先端プロセスの研究開発を一緒に担ってくれるパートナーを確保できる、という面と、実際に製造を担当してくれるファウンドリパートナーが1社増える、という面の2つの側面が見えてくる。

現在、自社の半導体工場を持たないIBMの先端ロジックの製造を担当しているのは長年のパートナーであるSamsungとなるが、海外報道によれば最先端の3nmプロセスの歩留まりが上がってこないという話も出ている(5nmはようやく7割を超すレベルに上がってきたとも言われている)。あくまで噂レベルの話であるが、TSMCも一時期は3nmの立ち上げに苦労しているとも言われていたことも含め、最先端プロセスを量産適用し、かつ歩留まりの向上を図るのに必要な時間が長引けば長引くほど、必要とする量の半導体を確保することが難しくなるわけで、Samsung以外にも量産をしてくれるパートナーの存在が重要になってくると考えられる。

実際、小池氏はSEMICON Japan 2022のオープニングキーノートとして開催されたパネル討論にて、「先端ロジックは10-20年遅れた。IBMからGAAの技術オファーがあったのが幸いだった」と語っていたほか、12月13日の会見でもRapidusの東哲郎 取締役会長が「2年前に、今回のような日米連携の可能性についての打診があった」と述べており、IBMからの申し出であったことが示されている。

そうした意味では、今回のパートナーシップは、一足飛びに先端プロセス技術を習得したいRapidus、生産委託先の拡充を図りたいIBMと見れば、両者の思惑が一致したものであると言えるだろう。