東京大学(東大)と京都大学(京大)の両者は12月12日、花びらやがくの独特の形ができるために最も重要な要素を発見したことを共同で発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科生物科学専攻の木下綾華大学院生(研究当時)、同・内藤万紀子大学院生、同・オウ・シネイ大学院生、京大大学院 工学研究科の井上康博教授、京大 医生物学研究所の望月敦史教授、東大大学院 理学系研究科生物科学専攻の塚谷裕一教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、発生生物学を扱う学術誌「Development」に掲載された。

花びらや、花冠の最も外側または下側にあるがくは、葉が変形してできた器官であり、形だけを見ればどれも似たところがある。そのことから研究チームは、基本形の葉から、何らかの「変態」によってこうした違いが生まれたことが考えられるとする。

一般的に器官の形状の違いは、その器官が形成される間に起きる細胞分裂のパターンで決まるとされている。そこで研究チームは今回、まずモデル植物のシロイヌナズナを使い、葉に植物ホルモン処理をして形を歪ませる実験を行い、その変形に伴う細胞分裂の様子を調べたという。すると、細胞分裂の方向が変化した一方で、細胞分裂の場所や規模は変化しないことが判明。つまり、細胞分裂の方向を変えると葉の形は歪むということになる。

次に、花びらとがくの細胞分裂の位置と方向についての調査が行われた。その結果、この2つからは、細胞分裂をする位置の違いに加えて、細胞分裂の角度の違いが検出された。ただし、花びらとがくの最終的な形を、それぞれどちらが決めているのかは確認できなかったという。そこで、次のアプローチとして数理シミュレーションを試みることにしたとする。

シミュレーションでは、花びらやがくが形成される際の細胞分裂の位置が、さまざまに変化させられた。すると、最終的な形状がそれに応じて大きく変化し、花びららしい形やがくらしい形を生むことが確認されたという。その一方で、細胞分裂の方向をさまざまに変化させてみても、花びららしさやがくらしさに対するその効果は限定的だったとする。この結果から、花びららしい形やがくらしい形は、それぞれの器官が形成される間の細胞分裂の位置決めによって決まることがわかったとした。

また葉、がく、花びらのそれぞれが形成される際の細胞分裂の位置は、研究チームが以前発見した遺伝子「ANGUSTIFOLIA3(AN3)」が働く場所と一致していることも確認された。実際、AN3の機能が壊れたan3変異体では、葉、がく、花びらのすべてにおいて細胞の数が不足していたとする。このことから、葉を基本形として形成されるがくや花びらは、AN3のmRNA発現場所を変えることで、それぞれ独特な形を実現していることが考えられるとした。

-

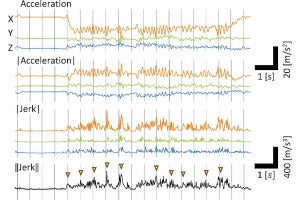

葉、花びら、がくの形の違いと細胞分裂の場所の違い。(上段)左から葉、花びら、がくが形成されている途中の様子。(下段)数理シミュレーションの結果の一部。赤い場所で細胞が活発に増殖している(出所:東大Webサイト)

今後、植物が器官の種類ごとにAN3のmRNA発現場所を変えるメカニズムを解明することで、葉の形や花びらの形を自由にデザインできるようになる可能性があるという。また植物が進化の過程において、葉をどのような方法で変形させることで、花という複合器官を作り上げていったかについての理解が進むことも期待されるとした。