国立極地研究所(極地研)、日本原子力研究開発機構(原子力機構)、信州大学(信大)の3者は12月5日、南極・昭和基地の宇宙線観測データを用いて、二次宇宙線の1つである素粒子ミューオンの計測において表れる「気温効果」と、もう1つの二次宇宙線である中性子の計測で表れる「積雪効果」の新しい補正方法を開発したことを共同で発表した。

同成果は、極地研 宙空圏研究グループ/総合研究大学院大学 極域科学専攻の片岡龍峰准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、太陽圏の宇宙天気/気候に関する幅広い分野を扱うオープンアクセスジャーナル「Journal of Space Weather and Space Climate」に掲載された。

宇宙から地球へとやって来る一次宇宙線を観測するためには、そのうち比較的高いエネルギーの陽子(約25GeV以上)が大気と衝突することで生じるミューオンと、比較的低いエネルギーの陽子(約5GeV以上)から同様にして生じる中性子の2種類の二次宇宙線を、極地において計測する必要がある。これまでは極地の観測点が少なかったが、昭和基地に両計測器が設置され、2018年2月から宇宙線観測がスタートした。

なお、ミューオンと中性子を生成する陽子は、それぞれエネルギーが異なることから、太陽圏を移動する際の挙動が異なる。つまりミューオンと中性子を計測することで、太陽圏の磁場の状況を逆算的に推測することも可能となるのである。

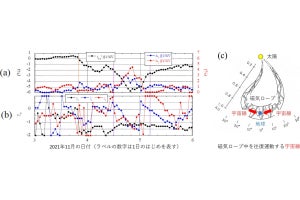

しかし、ミューオンや中性子は二次宇宙線であるため、地上での計数率は大気の変動や地上の状況の影響を受けて変化してしまうという。たとえば、気圧が低いほど計数率が上がる「気圧効果」がある。またミューオンについては、気温が上昇することでその生成高度が高くなり、その結果として地上に到達する前に崩壊してしまうミューオンが増えて計数率が下がる気温効果がある。中性子に関しても、観測器周辺の積雪に地面から跳ね返ってくる熱中性子が吸収されてその計数率が下がる積雪効果などが知られている。

そのため、地上で計測された宇宙線のデータを用いて宇宙環境の変化を観測するためには、気圧や気温、積雪など、地上環境の影響を補正する必要があったのである。