産業技術総合研究所(産総研)と筑波大学は12月5日、植物が作り出す「カフェ酸」の薄膜層を有機半導体デバイスの電極表面に形成することで、電極から有機半導体への電荷の注入効率が向上し、デバイスに流れる電流を大きくできることを発見したと共同で発表した。

同成果は、産総研 ナノ材料研究部門接着界面グループの赤池幸紀主任研究員、産総研 物質計測標準研究部門ナノ材料構造分析研究グループの細貝拓也研究グループ付と、筑波大学 数理物質系の山田洋一准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、界面とそのインタフェースに関する学術誌「Advanced Materials Interfaces」に掲載された。

有機発光ダイオードや有機太陽電池などの有機半導体デバイスは、柔軟で軽量、かつ低コストで生産可能なことから、フレキシブルなディスプレイやIoTデバイスなどとして、今後の普及が見込まれる。しかしそれに伴い、廃棄量も増えることが予想されている。

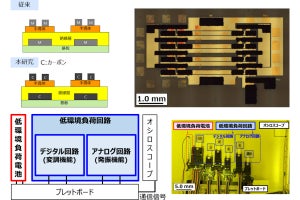

そこで近年では、使用済み有機半導体デバイスの廃棄後の環境負荷を下げることを目指した研究が進められている。またそれと同時に、有機半導体デバイスの性能向上に重要な、異なる材料が接する界面の制御、特に有機半導体と電極の接合界面(有機半導体/電極界面)での電荷の注入(移動)効率を高める技術の開発に対する要求も高まっている。このような背景から、有機半導体/電極界面の電荷の出入りを効率化し、電極修飾層に応用可能かつ環境負荷の低い材料の探索が望まれている。

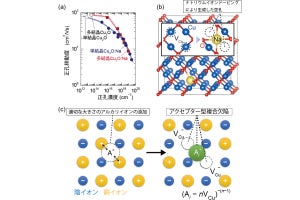

デバイスに流れる電流を大きくするには、電極から有機半導体への電荷の注入を効率化することが重要だ。大きな永久双極子モーメントを持った分子で電極表面を修飾すると(電極修飾層)、電極表面の電位が変わり、電荷注入に関する効率化の指標である「仕事関数」が変化する。電極の仕事関数を大きくすることで、電極のフェルミ準位(電荷を送り出すエネルギーレベル)が有機半導体のHOMO(電荷を受け取るエネルギーレベル)に近づき、電極から有機半導体への電荷の注入が促進される。その結果、有機半導体/電極界面において電流が流れやすくなるのである。

そこで研究チームは今回、電荷注入の効率化のため、大きな永久双極子モーメントを持った分子として、植物由来の物質群「フェニルプロパノイド」に着目することにしたという。