大阪大学(阪大)は11月25日、米ローレンス・リバモア国立研究所にある世界最大級のレーザー装置「National Ignition Facility(NIF)」を用いて、磁場を使用する新方式「磁場支援型レーザー核融合」の実証に成功し、プラズマ温度の40%の上昇と、核融合反応の効率が3倍になることを確認したと発表した。

同成果は、阪大 レーザー科学研究所の藤岡慎介教授が参加する、米・ローレンス・リバモア国立研究所、米・マサチューセッツ工科大学、英・インペリアル・カレッジ・ロンドン、米・ロチェスター大学および同・大学 レーザーエネルギー学研究所、阪大 レーザー科学研究所で構成された共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

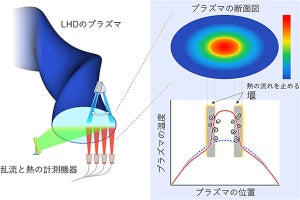

核融合の技術的な困難の1つは、核融合反応を起こすプラズマを高温かつ高密度で長時間維持することとされている。このプラズマを閉じ込める方式には、主に「磁場閉じ込め」と「レーザー」の2種類がある。間もなく実験が開始される予定の、日本も参加している国際熱核融合炉(ITER)は、前者の方式を採用している。

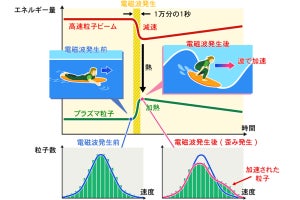

一方のレーザー核融合に関しては、米国に世界最大級のレーザー装置であるNIFがある。レーザー核融合の最も単純な方式は、冷たい水素燃料を詰めたカプセルにレーザー光を照射し、カプセルを爆縮させるというもので、この爆縮により燃料が加熱され、燃焼プラズマのスポットが形成され、この「ホットスポット」が火種となって燃料全体が燃え、大きなエネルギーが放出されるという仕組みとされている。

しかし、カプセルの表面に小さな欠陥が存在していたり、レーザーの照射タイミングがわずかでも狂ったりするなどの不具合があると、核融合反応はすぐに停止してしまう。NIFでは、2021年8月に大きなエネルギーを生み出すことに成功し、レーザー核融合炉の実現性が高まったとして、世界的なニュースになったが、それ以後に行われた同様の実験では大きなエネルギー発生が観測されず、この再現に苦労しており、その理由がこれらカプセル表面の欠陥やレーザー照射タイミングのずれなどにより、核融合反応がすぐ停止してしまうことが挙げられている。

もし燃料を高い温度にまで加熱することができれば、許容可能なカプセルの欠陥やレーザーのタイミングの誤差の幅が広がり、このような細かな変化に対して核融合反応数が減少してしまうことを緩和することが可能だと考えられている。

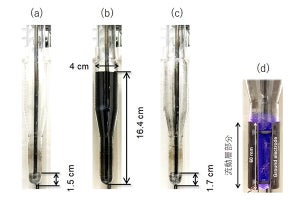

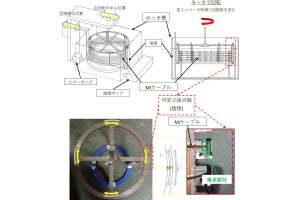

そして近年になって、レーザー核融合においても、磁場が核融合燃料の温度を向上させることが明らかになってきた。NIFに比べて相対的に小さなレーザー装置(阪大の「激光X II号レーザー」や米国の「OMEGAレーザー」など)を使った実験にて、磁場による加熱効率の改善が実証済みだという。

そこで研究チームは今回、さらに複雑な設計であるNIFにおいて、これまでよりも遥かに大きなエネルギーを生み出す実験を実施し、核融合点火に近いプラズマ状態においても、磁場が有効に機能するかどうかを調べることにしたという。