ジャパンディスプレイ(JDI)は11月7日、1つのカメラを用いて、通常の映像/色情報と、3D空間の奥行きを色情報として距離を表す「デプスマップ」の両方を取得可能な撮影技術の開発に成功したことを発表した。

3Dセンサ市場は今後拡大を続け、2026年には約1.4兆円に達するという予想もある。中でも市場拡大の牽引役として期待されているのが、自動運転やメタバースなどの分野だとされている。

そうした分野では、人やクルマ、建物などの形状や位置、さらには色や模様などを正確に把握し、情報・データとして取り込むことが求められており、現状、そうした要求に対応する技術としては、2つのカメラを用いて三角測量(立体視)することで距離を計測するステレオカメラや、放射した光が対象物で反射して戻るまでの時間から距離を計測する「ToFセンサ」などがあり、近年の技術発達により解像度が向上し、機械学習技術を組み合わせることで、高度な情報の取り込みも可能になってきたという。

しかし、ステレオカメラはカメラが2つ必要で、構造が複雑化したり小型化がしにくいといった課題のほか、搭載製品の大きさや取付け位置などの制約がある。一方のToFセンサは色情報を取得できないという機能的な制約があったという。

そこで同社は今回、同社の持つ液晶パネル技術と、日立製作所の光学および画像処理の融合技術を組み合わせることで、1つのカメラ(液晶ディスプレイ+レンズ+イメージセンサ)で、通常の映像/色情報と、デプスマップの両方を取得できるカメラを開発することにしたという。

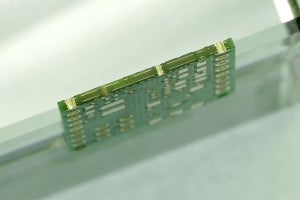

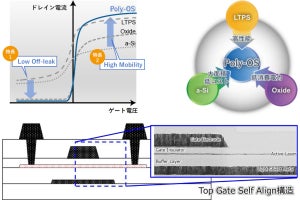

今回開発された技術の特徴は、一般的なカメラレンズユニットおよびイメージセンサの前に、同社で開発された特殊なパターンを表示する液晶パネルが組み合わされている点で、この組み合わせで撮影した映像から、光学的物理量を抽出して演算することで、1つのカメラで人や建物などの位置情報を立体的に取得し、デプスマップの生成が可能となるという。また液晶パネル部分の表示モードを制御することにより、通常の映像撮影も可能だという。

このデプスマップの取得原理は、光学カメラのピントが合う位置から撮影対象の距離がズレると、撮影した映像にボケが発生するが、この距離のズレの量とボケの度合い(量)は相関関係にあるため、ボケの度合いから距離を演算するというものだという。さらに今回の技術では、同社が独自開発した液晶パネルによる特殊なパターンを重ねて撮影することで、演算精度の向上が実現されたとする。

なお同社は今後、3Dセンサ市場に対しては2024年の参入を目標に、今回の技術によるカメラの小型化や性能向上などの開発を進めていき、より多くの製品・分野への搭載を容易にすることで、リアルとバーチャルの融合による安心・安全・豊かな社会の実現を目指すとしている。