京都大学(京大)は9月29日、電極反応を行いながら原子間力顕微鏡で電極-電解液界面構造の変化を測定し、室温で充放電可能な電解液を用いたフッ化物シャトル型蓄電池(FSB)において、異なる2つのフッ化/脱フッ化反応のメカニズムに基づく電極反応を実証したことを発表した。

同成果は、京大 産官学連携本部の岡崎健一特定准教授、同・中本博文特定研究員(現・トヨタ自動車)、同・山中俊朗特定教授、京大・福永俊晴 名誉教授(産官学連携本部)、同・小久見善八 名誉教授(産官学連携本部 特任教授)、同・大学大学院 工学研究科の安部武志教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学学会が刊行する化学とその関連分野全般を扱う学術誌「Chemistry of Materials」に掲載された。

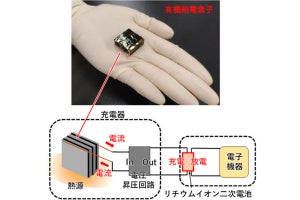

環境問題の観点から脱化石燃料が求められており、電気を繰り返し充放電可能な二次電池の重要性が増している。しかし現在主流のリチウムイオン電池(LIB)は、スマートフォンなどの各種モバイル機器の稼働時間を延伸させたものの、電気自動車(EV)では力不足であることがわかっている。しかも、埋蔵量が少なく産出国も偏っているリチウムの供給が需要に追いつかなくなるという懸念もあるため、レアメタルを使用せず、なおかつLIBの持つエネルギー容量を上回る性能のポストLIB(革新型蓄電池)の研究開発が進められている。

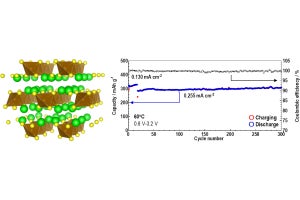

FSBは、金属フッ化物の可逆的な脱フッ化/フッ化反応を正負極の電極反応とし、フッ化物イオンなどのフルオライド(フッ化物種)を電荷キャリアとする二次電池であり、活物質重量または体積あたりの理論容量が高く、なおかつ化学的な安定性が比較的高いことから、現行のLIBを凌駕する高エネルギー密度化が可能なポストLIBの有力候補の1つとして注目されている。

フッ素を電荷キャリアとする電池の歴史は古いが、室温で充放電可能な電解液を用いたFSBが報告されたのは比較的近年になってからのことで、これまでにさまざまな電解液が開発され、電解液や活物質の種類に依存して異なる電極反応メカニズム、たとえば「直接フッ化/脱フッ化反応」や「溶解-析出反応」などが提案されてきた。可逆反応性の良いFSBを構築するため、それぞれのメカニズムにおいて、電極-電解液界面でどのように反応が進行しているかを明らかにすることは、極めて重要な知見となるという。

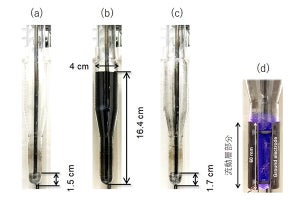

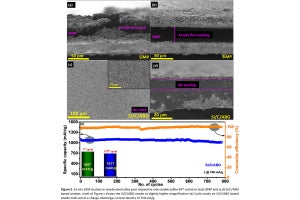

そこで研究チームは今回、直接反応型と溶解-析出型の異なる2つのメカニズムで反応するモデル活物質としてビスマスと鉛を用い、有機アンモニウムフッ化物塩をイオン液体に溶解したフッ化物イオン伝導性電解液中で、FSBの充放電時の電極反応と同等の定電流フッ化/脱フッ化反応をさせながら、活物質表面の変化を溶液内タッピングモード原子間力顕微鏡でその場観察を行うことにしたという。