関西大学(関大)は9月22日、ショウワと連携して同社の板金加工技術を用いた立体錯視看板「モジでる」を開発したことを発表した。

同成果は、関大総合情報学部の林武文教授らと、ショウワの共同研究チームによるもの。製品は同日より、ショウワにて販売を開始しているという。

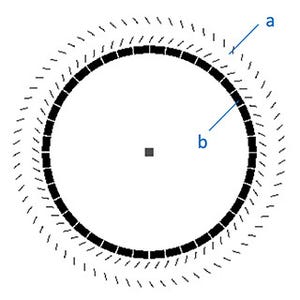

「逆遠近錯視」は、対象物体表面の絵画的手掛かりによって奥行きが反転して知覚されている場合に、観察者が左右に体を動かすと対象物体が歪んで動いて見える立体錯視であり、そのメカニズムは、観察者の動きによって生じる面の見え方が正常な奥行き知覚の場合と矛盾するため、脳が「面が歪んで動いている」と解釈することにより起きるとされている。

逆遠近錯視は、中世のレリーフ絵画やトリックアートの分野では表現技法として古くから利用されてきたが、現在では心理学の研究対象にもなっているという。2000年代以降に錯視のメカニズムに関する研究が活発化しており、林武文教授らも錯視の強度に及ぼす要因や脳の活動に関する研究をこれまで行ってきたという。

また、逆遠近錯視で知覚される面の変化量については、情報科学の分野で定式化されているとする。さらに、コンピュータグラフィックスの形状モデルにおいて、奥行きを反転させて出力する方法と、3次元モニタやHMDによって観察する方法も提案されている。

そこで研究チームは今回、デジタル造形技術によりさまざまなサイズの看板製作を可能として実用化することを目的とし、逆遠近錯視を人の目を引く看板に応用することにしたという。そして、まずはアルファベット大文字26文字が、逆遠近錯視のオブジェクトとしてデザインされ、観察者の注意を引く立体看板として適用する方法が提案された。

文字オブジェクトは、加工が容易なように2枚の平面で構成されている。デジタル造形技術を用いることで、さまざまなサイズの文字オブジェクトを短時間で容易に作成することが可能になったという。

また、これらのオブジェクトを英単語として展示した(並べた)場合の効果も確認された。実際に2022年6月に東京ビッグサイトで開催された「FOOMA JAPAN2022 国際食品工業展」において、ショウワがブースを出展し、展示会用に「モジでる」看板を作成。来場者からは「動いて見える」と好評を博し、商談につながったほどだったとしており、現在では、アルファベット以外にも、ひらがな・カタカナ・漢字・数字のモデリングを検討中だとしている。