東京大学(東大)は9月16日、活動銀河核の赤外線放射強度の時間変動現象を解析することで、銀河中心の(超)大質量ブラックホールを取り巻くダストトーラスによる活動銀河核中心部からの光の減衰量(ダスト減光量)を測定する新しい手法を開発したことを発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科の水越翔一郎大学院生、同・理学系研究科 附属天文学教育研究センターの峰崎岳夫准教授、同・鮫島寛明特任助教、米・プリンストン大学の小久保充日本学術振興会海外特別研究員、大阪大学大学院 理学研究科の野田博文助教らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英国王立天文学会が刊行する天文学術誌「Monthly Notices of the Royal Astronomical Society」に掲載された。

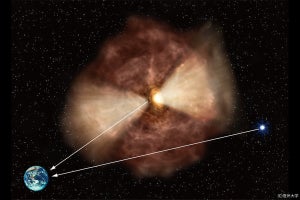

宇宙でも屈指の明るさを持つ活動銀河核の中心には、激しく活動する大質量ブラックホールが存在し、その周囲をガスや塵などでできたドーナツ構造のダストトーラスが覆っていると考えられており。このダストトーラスを調べることで、大質量ブラックホールや活動銀河核の重要な手がかりを得ることが可能とされている。

ダストトーラスの観測には、ダストが光を吸収・散乱する性質を利用したダスト減光量の測定が用いられている。これにより、中心部の大質量ブラックホールから地球までの間に存在する、ダストの量を評価することが可能となるものの、可視光だと吸収されすぎるため、ダスト減光量を測定できないことなどが課題だったという。

そこで研究チームは今回、そうした隠れ潜む活動銀河核用のダスト減光量測定技術として、活動銀河核の近赤外線放射強度の時間変動(変光)現象の解析により、ダストトーラスによる減光量を測定する新しい手法を開発することにしたという。

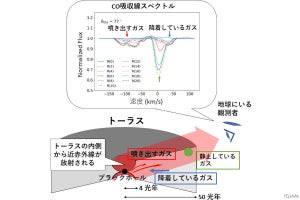

ダストトーラス内縁部では、大質量ブラックホールからの強力な紫外線や可視光の放射によりダストは昇華寸前にまで温められ、波長約1~5μmの近赤外線を放っているが、これもまたダストによって減光する。

可視光・赤外線に対するダストによる吸収・散乱の影響は波長が長いほど小さく、そのスペクトルはより「赤く」(相対的に短波長側がより暗く)なることから、この「赤化量」を測定することで、ダスト減光量を見積もれるという。今回の研究では、近赤外線の異なる2つの波長における放射強度の変光量の比を使うことで、赤化量が測定された。

研究チームによると、活動銀河核を中心に持つ銀河(母銀河)中の一般の星などからの放射は、数十年程度の観測期間内では明るさがほぼ変化しないので、今回の手法では母銀河の放射の影響を受けずに活動銀河核の放射の赤化量を測定することが可能な点も優れたところだという。