早稲田大学(早大)は、国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」日本実験棟の船外実験プラットフォームに搭載されたカロリメータ型の高エネルギー電子・ガンマ線観測装置「CALET」を用いて、銀河宇宙線の主成分である陽子の10TeV領域で、「エネルギースペクトル軟化」を高精度に観測したと発表した。

同成果は、早大理工学術院 総合研究所の小林兼好主任研究員(研究院准教授)、CALET代表研究者の鳥居祥二早大名誉教授、イタリア・シエナ大学のPier S. Marrocchesi教授らが参加する国際共同研究チーム「CALET Collaboration」によるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

宇宙線は星の進化の過程で生成された元素が、特にその最終段階で超新星爆発などにより宇宙空間にばらまかれ、超新星残骸で生成された衝撃波によって加速されると考えられている。しかし、この衝撃波加速やその後の宇宙空間への拡散などについては、まだ不明な部分も多く、その解明には宇宙線諸成分のエネルギースペクトルの高精度観測が不可欠とされている。

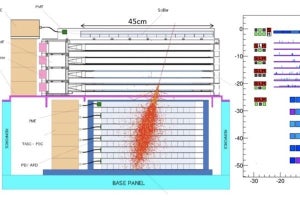

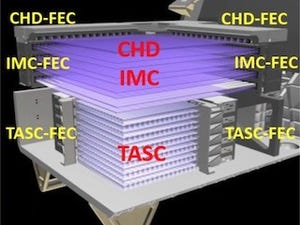

CALETは宇宙線シャワーを可視化できるカロリメータ型の観測装置で、電荷の正負は判定できないものの、TeV以上のエネルギー測定も可能だという。それに対して、マグネットスペクトロメータ型装置はTeV領域以下の観測に限られているものの、現在は互いの利点を活かして相補的な観測が実施されているという。

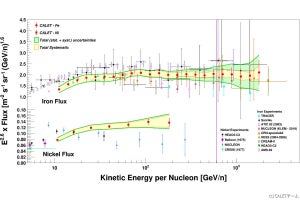

今回の研究では、宇宙線の主成分である陽子の精密なスペクトル構造が観測され、50GeV~60TeVという3桁以上にわたる広いエネルギー領域でスペクトル構造の高精度観測が達成され、新たに10TeV領域でのスペクトル軟化が急激に起こっていることが検出されたという。10TeV以上でのスペクトルの軟化は、超新星残骸での宇宙線加速機構(特に加速最大エネルギー)や、銀河内での宇宙線伝播機構の解明に重要な貢献が期待できる観測結果だという。

-

CALETにより50GeV~60TeVの範囲で測定された宇宙線陽子スペクトル。エネルギーが大きくなるにつれ急激に小さくなる流束のスペクトル構造を詳細に調べるため、縦軸にはエネルギーの2.7乗が積算されている。これまでの観測のうち、磁気スペクトロメータでの測定結果(AMS-02)と、カロリメータでの測定結果(CREAM、DAMPE)も比較用に示されている (出典:早稲田大学)

一方で、スペクトルの硬化現象は陽子に加え、炭素、酸素でも観測されたほか、ヘリウムにおいても核子あたり数百GeVの領域にて冪の変化が示唆されているとする。スペクトル硬化の原因として提案されている理論モデルの正否の判定には、ホウ素/炭素比のエネルギー依存性の観測も重要な役割を果たすという。炭素や酸素は、星の元素合成過程で生成され、超新星爆発に伴う衝撃波で加速され星間空間に放出される一次成分として知られる。

それに対し、ホウ素は一次成分の宇宙線が銀河内を伝播中に星間物質と相互作用してできる二次的な成分であるため、ホウ素/炭素比の測定は、銀河内伝播の拡散過程を定量的に理解する上で重要になるとされる。CALETはすでにホウ素/炭素比のTeV領域までの観測を実施済みで、これまでの観測結果からスペクトル硬化の解明に貢献することが考えられるという。

また、超新星残骸における衝撃波加速は“標準モデル”の中心的仮説であり、電荷に比例した加速限界を予言する。超新星残骸で達成可能な最高エネルギーは典型的に、陽子で60TeVと見積られているが、地上にて観測された宇宙線の3PeV付近でのスペクトルの軟化(スペクトルの形状がヒザに似ていることから「ニー」と呼ばれている)が示唆しているのは、超新星残骸での衝撃波加速が限界を迎え、宇宙線組成が電荷に比例して軽原子核からより重原子核へシフトすることによる構造と考えられている。この間接測定によるニーを、超新星残骸モデルで理解(できるかどうかを含めて)するため、今回の陽子スペクトル軟化の観測は決定的な役割を果たすことができると研究チームでは説明している。

なおCALETは今後、さらなるデータ蓄積を進めるほか、高エネルギー側での系統誤差を減らすことにより、重原子核成分(炭素、酸素、鉄など)の10TeV(核子あたり)領域での観測に加えて、100TeVを超えるエネルギー領域の陽子・ヘリウムスペクトルを決定することで、電荷に比例する加速限界の検証を目指すとしている。