京都大学(京大)は9月8日、理論モデル「SU(N)ハバードモデル」の量子シミュレーションの先駆けとして、反強磁性の相関(結晶格子中で隣り合う電子のスピンが違う向きに配列しようとする傾向)を観測することに成功したと発表した。

同成果は、京大大学院 理学研究科の高橋義朗教授、同・田家慎太郎助教、同・高須洋介准教授、米・ライス大学のKaden Hazzard教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の物理学全般を扱う学術誌「Nature Physics」に掲載された。

「磁石が鉄を引きつける」という身近な物理現象から始まる磁性について理解するには、本質的には量子力学が必要とされている。しかも、無数の粒子が相互作用する「多体問題」でもあることから、非常に難解なことが知られている。

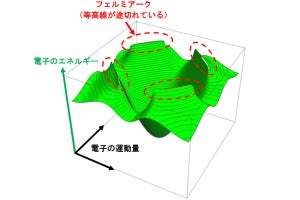

磁性や超伝導の発現に不可欠な役割を担うのが、電子の持つスピンである。これは通常、SU(2)と呼ばれる対称性を持っていて、最も単純な表現は矢印の↑と↓や、コインの表裏に例えられる2つの状態を持つ。つまり、格子に並んだスピンの向きがどんな条件でどんなパターンになるのかを解明するのが、磁性の問題といえる。

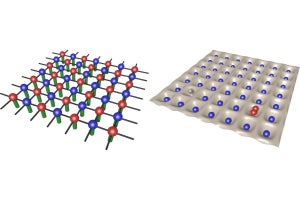

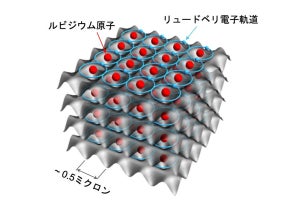

ここで、スピンの取れる状態の数を任意のN個に増やしたらどうなるのかという発想から生まれたのが、SU(N)ハバードモデルだという。今回の研究ではSU(6)対称なモデルが扱われており、これはさながら格子上に並んだサイコロの出目のパターンを考えることと似ているという。

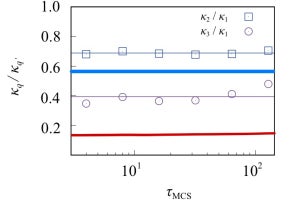

ハバードモデルにおいて、格子点1つあたり1個の電子が存在するような密度では、低温で反強磁性の状態が実現することが知られている。この状態は密度を少し増減させることで高温超伝導が現れるなど、さらに興味深い状態の母体となっているため、反強磁性の兆候を捉えることは極めて重要だ。そこで研究チームは今回、SU(N)ハバードモデルとして初めて、反強磁性を確認することを目指して実験を行うことにしたという。