国立天文台らで構成される研究チームは、アルマ望遠鏡で取得した「うみへび座TW星」の原始惑星系円盤に関するデータを用いて、一酸化炭素分子の同位体13COの12COに対する割合を調べたところ、惑星誕生の現場で時間経過と共に物質組成が大きく変化していることを明らかにしたと発表した。

同成果は、総合研究大学院大学/国立天文台(NAOJ)の吉田有宏大学院生、NAOJの野村英子教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

太陽系は、およそ46億年前にほかの星々と同様に、水素やヘリウムなどの星間ガスと、そのほかの元素から成る星間塵からできた分子雲からできてきたと考えられている。

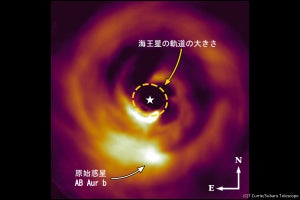

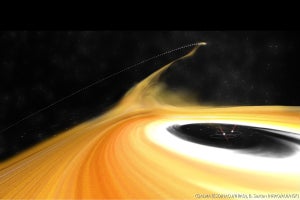

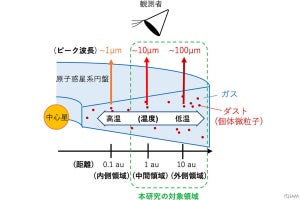

分子雲の中心にガスや塵が大量に集まって若い太陽が輝き出し、その周囲には残りのガスや塵からなる原始惑星系円盤(太陽系の場合は「原始太陽系円盤」)が形作られ、そこから地球をはじめとする惑星や衛星、小惑星、彗星などができていったとされる。

その大まかなプロセスは理解されつつあるが、現在の太陽系のさまざまな天体を構成する物質が原始太陽系円盤のどこで作られ、どのように運ばれたのかといった詳細は、まだわかっていない部分も残されている。

太陽系の形成を物質的な側面から解明するための証拠として利用できるのが、同じ原子でも中性子の数が異なる(質量が異なる)同位体の組成だという。たとえば、地球の水に含まれる重水素の割合は、宇宙全体の平均値よりも高くなっていることが知られている。

また、分子雲に含まれる氷も重水素の割合が高いという。この2つの証拠を照合することで、地球の水の一部は太陽が生まれた分子雲で作られた氷に由来する、と推測することができるとされている。

これまで、アルマ望遠鏡などの活躍により数多くの原始惑星系円盤が発見されており、それらは原始太陽系円盤とよく似ていると考えられている。つまり、原始惑星系円盤と太陽系の物質の同位体組成を比較すれば、太陽系の物質が原始太陽系円盤中のどこで、どのように作られたかということを確かめられる可能性があると考えられている。

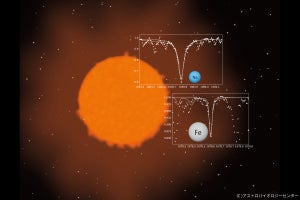

太陽系の物質の同位体組成は、隕石や、「はやぶさ」シリーズなどの探査機のサンプルリターンにより得られる小惑星や彗星のサンプルなどを分析することで明らかにされてきた。しかし、原始惑星系円盤の分子ガス同位体組成の測定は、これまで一部の分子を除き困難だったという。それは、希少な同位体と豊富な同位体の量を正しく同時に測定することができなかったためだという。

そこで研究チームは今回、同位体を含む分子の電波スペクトルのうち、今まで着目されてこなかった部分を用いて、原始惑星系円盤の同位体組成を測定するという新たな手法を開発して分析することにしたという。