産業技術総合研究所(産総研)は8月1日、太陽電池として有望なCIS系材料である「CuGaSe2」のp-n接合界面制御手法を開発し、太陽電池と水分解水素生成光電極という異なるエネルギー変換デバイスにおいて、同じ材料を用いてそれぞれの性能を向上させることに成功したと発表した。

同成果は、産総研 省エネルギー研究部門の石塚尚吾首席研究員、甲南大学の池田茂教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、界面とそのインタフェースに関する全般を扱う学術誌「Advanced Materials Interfaces」に8月2日付(ドイツ時間)で掲載される予定だという。

近年、太陽電池としては、従来の結晶シリコン系以外のさまざまなタイプが活用されるようになっており、中でも、銅(Cu)・インジウム(In)・セレン(Se)を主構成元素とするCIS系太陽電池は、高い光電変換効率と優れた長期信頼性などといった特徴から注目されている。

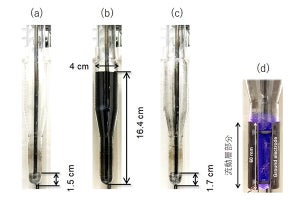

また、CIS系材料は薄膜材料という特徴を活かし、エネルギー変換デバイスの軽量化や柔軟性を持たせることなども可能であり、禁制帯幅の広いワイドギャップCIS系材料は、安価な次世代タンデム型太陽電池の実現を目指す上で、波長の短い青色光を吸収するトップセル材料として注目されているという。

一方、光電気化学的手法による実用的な水分解水素生成では、実現に必要な性能、安定性、コストなどの条件を満たす理想的な光電極材料の開発が課題となっていた。

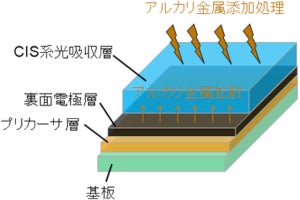

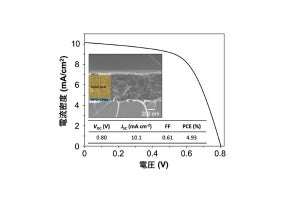

そこで研究チームは今回、銅欠乏層形成やアルカリ金属添加などを制御することで、CIS系でインジウムの代わりにガリウム(Ga)が含まれるCuGaSe2薄膜の表面部分における界面改質を考案し、p-n接合界面付近のキャリア再結合を抑制する手法の開発することにしたという。

CIS系太陽電池では、アルカリ金属を添加することで性能が向上する「アルカリ金属効果」が知られている。同効果を得るため、従来のナローギャップCIS系太陽電池では、CIS系薄膜の製膜後に、製膜時の基板温度(550℃程度)よりもやや低温(350℃程度)で、KF(カリウム・フッ素)やRbF(ルビジウム・フッ素)などのアルカリ金属ハロゲン化物を薄膜表面に照射供給する手法が一般的に用いられている。

しかし、このポストデポジショントリートメント(PDT)法は、ワイドギャップCIS系では有効性が低く、そのためワイドギャップCIS系に特化した、従来とは異なる性能改善のための技術が求められていた。

そこで今回は、CuGaSe2薄膜において、PDT法のような製膜後のアルカリ添加ではなく、製膜終了直前の表面形成時に、CuGaSe2薄膜の構成元素であるGaやSeの供給と同時に、アルカリ金属ハロゲン化物を供給する手法を試みることにしたという。