アルマ望遠鏡は6月17日、銀河系中心部に、太陽質量の32倍という超巨大原始星を取り巻く降着円盤を発見したこと、ならびにこの降着円盤には2本の渦巻き腕が見られ、それらは1万年以上前に別の天体が接近・通過した影響によって形成されたと考えられるということを発表した。

同成果は、中国科学院上海天文台のシン・ルー氏、ハーバード・スミソニアン天体物理学センターのチジョ・チャン氏らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の天文学術誌「Nature Astronomy」に掲載された。

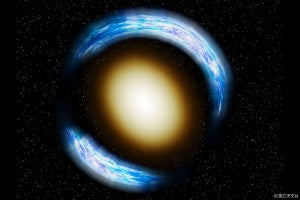

太陽のような軽い星は、星の材料となる分子ガスの塊内に円盤が形成され、その円盤を通して周囲のガスが中心へと降り積もり形成されることがわかっている。原始星を取り巻く降着円盤は「原始星円盤」とも呼ばれ、星のゆりかごのような存在とされている。

一方、太陽質量を大きく超える重い星(大質量星)、特に進化が速いO型原始星の形成については、軽い星と同じ過程なのか、あるいは別の過程を経て形成されるのか、まだよくわかっていないという。

地球から約2万6000光年の距離にある天の川銀河の中心部には、水素分子を中心とした高密度な分子ガスが大量に分布している「銀河中心分子雲帯」と呼ばれる領域があるが、この分子雲帯は、従来の研究では星の誕生には適さない環境だと考えられてきた。しかし、近年の観測により原始星の存在が確認され、星の形成領域としても注目されるようになってきているという。

ところが、銀河中心部は星の形成過程を調べる対象としては地球から遠いことに加え、同領域と地球の間に分布する星間物質が邪魔をしてしまい、星が形成される様子を詳細に観測することは、特に可視光などの領域では困難とされてきた。そこで国際研究チームは今回、アルマ望遠鏡の長基線観測を用いて、40ミリ秒角の解像度で銀河中心分子雲帯の一部を観測することにしたという。