学習院大学は、「強磁場と装置汎用性の両立」をコンセプトに、磁気浮上を容易に行える装置として「高勾配型超伝導バルク磁石(HG-TFM)」を提案し、運用試験として初期温度21Kでの着磁実験を行った結果、捕捉磁場8.57T、磁気力場-1930T2/mの発生に成功し、浮上力の指標となる水の磁気浮上(>-1400T2/m)を大気中で実証したことを発表した。

同成果は、学習院大 理学部物理学科の高橋圭太助教、岩手大学 理工学部 物理・材料理工学科の藤代博之教授、英・ケンブリッジ大学 工学部のマーク・D・エインズリー研究員らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英国物理学会が刊行する超伝導に関する全般を扱う学術誌「Superconductor Science and Technology」に掲載された。

生体物質に加え、一般的な金属の多くが磁石に反応しない「反磁性体」であるが、磁気的な反発力が地球重力を打ち消すほどの強い磁場環境では、浮上現象を観測することが可能とされており、この磁気浮上を活用した浮上技術は、容器なしで行えるクリーンな結晶成長や細胞培養などの材料開発に応用が期待されている。

しかし、これまで浮上に用いられる大型の超伝導電磁石の運用は磁場関連の研究施設に限定されており、装置の汎用性やコストに課題があり、磁場による浮上・分離技術を活用した異分野横断型のアプリケーションの創出には、磁場特性と装置汎用性の両方を解決する新しい磁場源の開発が求められていた。

超伝導状態にある高温超伝導材料の結晶塊(バルク)は、電磁誘導で電流を誘起する“着磁過程”を経て、永久磁石と同等のサイズでテスラ級の強力な磁場を発生することができることから、この超伝導バルク磁石は、小型-強磁場源として従来の大型電磁石を置き換えることが期待されている。

超伝導線材の運用と同様に、超伝導バルク磁石は真空容器内で低温に保つと共に機械的な補強を行う必要があるが、超伝導の臨界特性は低温であるほど優れるため、真空容器内の限られた空間で磁場強度・冷却効率・機械補強を両立した能率的な構造設計が求められることとなる。

そこで研究チームは今回、HG-TFMの冷却および着磁に関わる運用試験を行うことにしたという。磁場発生の要となる円筒型の銅酸化物高温超伝導バルク(EuBaCuO、転移温度92K)を積層した構造体(内径36mm・外径80mm・高さ96mm)は、最上段に高勾配磁場を発生するスリットバルクが配置された独自の磁気構造が採用された。

構造体の温度を安定させるために薄型のヒートシンク構造が提案され、冷却効率の改善が図られたほか、磁場中冷却着磁を外部磁場8.60T、初期温度21Kの条件で行い、温度はセルノックス温度計で、磁場はホール素子で測定した後、真空容器外の大気中で磁場が安定的に供給されることを確認し、25mmの室温ボア空間で浮上した反磁性体の光学観察が試みられることとなった。

その結果、無冷媒10K伝導冷凍機を用いた冷却試験では、補強金属環の表面の最低温度が21Kとなり、室温ボア空間を導入しても、良好な冷却効率を有することが確認されたほか、着磁実験の結果、外部磁場8.60Tに対して同等の捕捉磁場8.57Tが得られ、磁気力場-1930T2/mの発生に成功したという。

このように真空容器外に開放されたボア空間で磁場を扱えることは、汎用的な磁場の利用において重要な設計項目となると研究チームでは説明するほか、今回得られた磁気特性は、数値シミュレーションに基づく解析的な予見を上回る結果であり、スリットバルクを有するHG-TFM装置の優位性が確認されたとしている。

また、浮上実験で観察されたビスマスと純水の浮上位置は、理論計算の結果とよい一致を示しており、超伝導バルク磁石を用いた磁気浮上が実現可能であることが実験的に証明されたともしている。

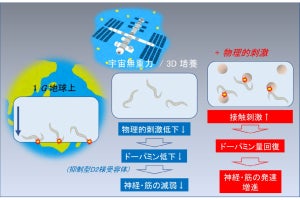

なお、研究チームでは、当初のコンセプトに掲げた「強磁場と装置汎用性の両立」を達成したことで、磁気浮上を含む擬似無重力環境の利用がより身近なものになることが考えられるとしており、これまで宇宙で行われていた微小重力実験と併せて、HG-TFM装置が地上における擬似無重力環境の利用を加速させることが期待されるとしている。