東京大学(東大)は5月9日、鉄系超伝導体「Fe(Se,Te)」において「量子液晶」の量子臨界点を発見し、これに由来した相互作用が高い超伝導転移温度をもたらすことを実験的に明らかにしたことを発表した。

同成果は、東大大学院 新領域創成科学研究科の石田浩祐大学院生(研究当時)、東大工学部 物理工学科の大西由吾大学生(研究当時)、東大大学院 新領域創成科学研究科の芝内孝禎教授らの研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

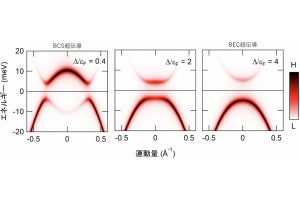

超伝導現象の基礎理論とされるBCS理論で説明される“従来型”の超伝導に対し、1980年代以降になって発見されるようになってきた銅酸化物超伝導体や鉄系超伝導体は、“非従来型”の超伝導と呼ばれており、シミュレーションによる予測よりも高い温度で超伝導状態となることから、従来型超伝導とは異なるメカニズムが示唆されている。

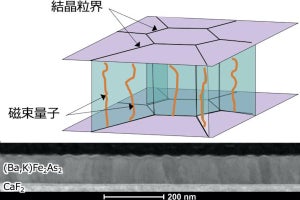

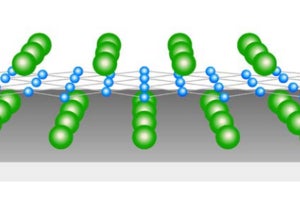

また近年の研究から、量子液晶状態と呼ばれる、量子力学的効果によって電子の集団がある特定の方向に配向性が示された状態が非従来型超伝導体において現れることもわかってきており、この量子液晶状態の量子臨界点が、超伝導とどのような関係にあるのかが注目されるようになってきたという。しかし、量子液晶状態はこれまで、電子スピンが整列したり、電荷の大きさが周期的に変化したりしたような電子状態が現れた結果、副産物として現れることが多く、単独で現れないことから、実験的に超伝導との関係を調べることが難しかったという。

そこで研究チームは今回、鉄系超伝導体の1つで、例外的にスピンや電荷の整列を起こさず、量子液晶状態のみを示す「セレン化鉄」(FeSe)に注目。FeSeは、結晶中のSeを一部Teで置換することで、量子液晶状態への転移温度が減少していき、ある特定の組成で絶対零度となり消失。この消失する組成量付近を中心として、相図上でドーム状に超伝導転移温度は変化していく点が特徴的だという。