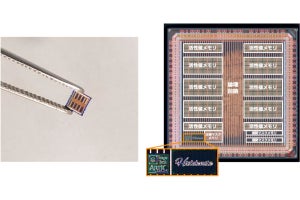

大阪大学(阪大)は、生体が学習や行動する際に働く、脳・神経系の情報伝達に関わる連合性や変調性、相関性などの高度な機能を、4端子のメモリスタを用いた「人工シナプス素子」で実現することに成功したことを発表した。

同成果は、阪大大学院 基礎工学研究科の三宅亮太郎大学院生(研究当時)、同・酒井朗教授らの研究チームによるもの。詳細は、電子材料に関する全般を扱う学術誌「ACS Applied Electronic Materials」に掲載された。

近年、人工知能(AI)を支えるニューラルネットワークによる学習に際して、計算において必要とされる消費電力が増大していることを受け、消費電力低減のために、脳・神経系を模倣したネットワーク構造のハードウェア化が進められている。特に、抵抗(レジスタ)値を不揮発に記憶する受動素子であるメモリスタをニューラルネットワークハードウェアにおける人工シナプス素子に適用する技術は、複数のトランジスタから構成される人工シナプス素子に比べ、さらなる低消費電力化に寄与することが期待されているという。

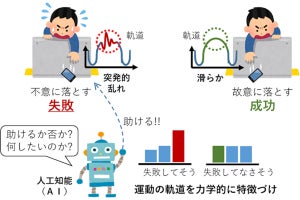

メモリスタでは、内部のドーパント不純物分布を可逆的に変化させることで、シナプスの重みに相当する素子抵抗を制御するが、従来のメモリスタでは、多様な抵抗状態に遷移させるのに限界があり、人工シナプス素子として多種多様な入力(刺激)信号を与えても、その入力に依存する多種多様な出力(反応)信号を得ることができなかったという。生体の脳・神経系では、複数の入力情報を連合させたり、比べたりして処理・出力を行っているが、こうした機能を人工シナプス素子で実現することが課題となっていたとする。

そこで研究チームは今回、4端子メモリスタ人工シナプス素子の開発に挑戦。そして、生体が学習や行動する際に働く、脳・神経系の情報伝達・処理に関わる連合性、変調性、相関性などの高度な機能を実現することに成功したとする。