理化学研究所(理研)、筑波大学、埼玉大学、東京大学(東大)の4者は4月28日、理研のRIビームファクトリーの「稀少RIリング」を用いて、新たに確立した超高速質量測定法により、極短寿命同位体(RI)の1つである中性子過剰なパラジウム-123(123Pd:原子番号46、中性子数77)核の質量を精密に決めることに成功したと発表した。

同成果は、理研 仁科加速器科学研究センター(RNC)スピン・アイソスピン研究室のサラ・ナイミ研究員(研究当時)、同・ホンフー・リー国際プログラム・アソシエイト(研究当時)、同・長江大輔協力研究員、同・上坂友洋室長、理研 RNC 実験装置開発室 短寿命核質量測定装置開発チームの山口由高技師、同・阿部康志基礎科学特別研究員、同・若杉昌徳室長、筑波大大学院 理工学研究科 数理物質系の小沢顕教授、埼玉大大学院 理工学研究科の山口貴之准教授、東大大学院 理学系研究科 附属原子核科学研究センターの道正新一郎助教、中国科学院近代物理研究所、米・ロスアラモス国立研究所、韓国基礎科学研究所CENS、独・重イオン研究所GSI、英・サレー大学の研究者も参加した合計40名超で構成される国際共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

元素誕生の謎

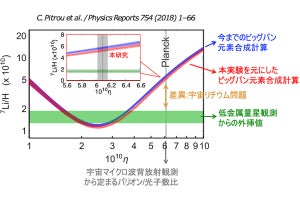

我々の宇宙は約138億年前にビッグバンで誕生し、陽子の1つ1つが電子を捕獲した結果、原子番号1の水素(H)が圧倒的に多く誕生した。また、ビッグバンでは、原子番号2のヘリウム(He)も多く生成され、さらに極めてわずかだが、原子番号3のリチウム(Li)の一部も作られたと考えられている。

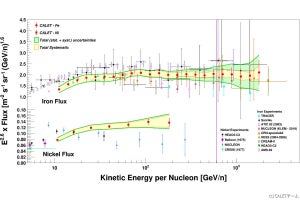

その後、水素やヘリウムは星内部の高密度・灼熱環境下でゆっくりと融合することで重い元素へと姿を変え、その星が生涯を終えるときに宇宙空間にばらまかれたと考えられている。しかし、この恒星の核融合によるシナリオだけでは、最も安定な原子番号26の鉄(Fe)までしか合成されない。それ以降の原子番号79の金(Au)や原子番号92のウラン(U)など、さらに重い元素(重元素)は合成されないことがわかっている。

しかし、現実には存在していることから、金やウランを誕生させる何らかのメカニズムがあることは間違いない。金については、その一部は低質量星の中で誕生したと考えられているが、大部分の金はどのようにして生まれたのか不明だ。さらにウランに至っては、生成メカニズム全体がわかっていない。

重元素の生成メカニズムに関わるとされる2種類の中性子捕獲過程

そうした重元素の合成に関与していると考えられているメカニズムとして、2種類の中性子捕獲過程が重要と考えられている。1つは、「s過程」と呼ばれる遅い中性子捕獲過程で、もう1つのr過程では作られない残り半分の生成に関与する連鎖的核反応過程のことをいう。r過程が瞬時に起こる過程なのに対し、s過程は数千万年の長いタイムスケールで安定原子核付近を経由して進行する。

そしてs過程よりも特に重要視されているのがr過程であり、こちらは「重元素は超新星爆発のような激烈な環境下で、多くの短寿命放射性原子核を経由して合成された」というものである。しかし、r過程が実際に超新星爆発においてどのように起こったかなどの検証はまだ進んでおらず、重元素合成における最大の謎となっている。

なぜr過程の解明が困難なのか

そもそもr過程の解明が困難な理由の1つは、超新星爆発がめったに起きないイベントのためである。観測しやすい天の川銀河内では、地球から観測できた最新のものでも1604年の「SN 1604」、別名「ケプラーの超新星」となる。次に期待されているベテルギウスも、あと10万年ほどかかるといわれている。

しかし、2017年に米国の重力波望遠鏡LIGOが連星中性子星合体の重力波観測に成功したことで、研究が大きく進展した。中性子星は我々の宇宙において極限ともいえる密度を持つ天体であり、それらが衝突合体すると約10億℃という高温状態に至ることが確認されたのである。重元素が大量に合成されている可能性がある極めて激しい環境であることが示され、超新星爆発と並ぶ重元素合成の現場として注目されるようになった。

-

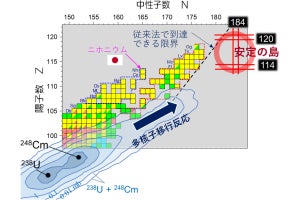

各元素のでき方を表した図表。5種類のでき方がわかっていて、さらにでき方が不明の元素も多い(オレンジ色)。なお、米国のLIGOが重力波を検出したことで、オレンジ色の部分には「中性子合体」が入る可能性が浮上してきた。なおグレーは、人工的に生成された元素。複数の色がある場合、複数のでき方があり、その比率が表現されている (C)理化学研究所 (出所:理研配付資料)

また、地球上でr過程の中間生成物である非常に不安定な原子核(r過程核)を生成できなかった、ということもr過程の研究が進まなかった理由の1つとされている。原子番号46のパラジウム(Pd)を例にとると、安定同位体としては、102Pd(中性子数56)や110Pd(中性子数64)など5種類があるが、r過程ではそれらよりもずっと中性子数の多い123Pd(中性子数77)以上の、「中性子過剰核」と呼ばれる放射性同位体が関与することがわかっている。

この中性子過剰核の生成は非常に難しく、21世紀に入るまでは合成することすらできなかった。r過程核のさまざまな性質はその進行速度や経由する原子核と深い関係があるため、その性質を知ることなくr過程を理解することはできないという。数ある特性の中でも、r過程核の質量はr過程の進行に最も決定的な影響を与えると考えられている。

-

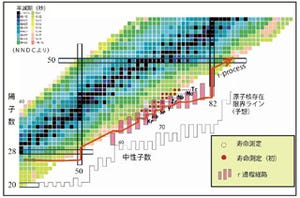

パラジウムを例とした、各中性子過剰核の寿命。これまでの測定手法では、118Pdまでしか質量を測定できなかった。123Pd以降のさらに中性子が過剰な核を調べるには、0.01秒(10ミリ秒)以下で測定できる手法が求められていた (C)理化学研究所 (出所:理研配付資料)

そして2007年になって理研RIビームファクトリーが稼働を開始し、光速の70%まで加速したウラン原子核の分裂により、地球上で初めて多くのr過程核を生成できるようになった。こうして生成されたr過程核を用いて、そのベータ崩壊寿命測定やベータ遅延中性子放出率測定が行われ、r過程の研究が進むこととなった。

しかし、新たな壁が出現する。r過程核は中性子が過剰で不安定極まりないため、寿命(半減期)が100ミリ秒以下という、できたそばから崩壊するものが大半であり、一方で研究には100万分の1の精度で質量を決定する必要があり、それには数秒を必要とし、これまでの装置では中性子72の118Pd(寿命1.9秒)までが限度であったという。123Pdの寿命は0.3秒であり、さらに124Pdになると中性子が1つ増えるだけにも関わらず寿命は0.04秒と一気に短くなる。このように短命過ぎて、従来法では123Pd以降のパラジウムr過程核の質量を決定するのに困難を極めていたという。

しかし、このような状況ではあったが、国際共同研究チームは今回、RIビームファクトリーに新たに「稀少RIリング」を建設。それに加えて、個別入射法と等時性質量測定を組み合わせた「超高速質量測定法」を確立し、r過程核の1つである123Pd核の質量測定に成功したのである。