東京大学(東大)、早稲田大学(早大)、豊田理化学研究所(豊田理研)の3者は4月21日、スーパーコンピュータ上(スパコン)で人工ニューラルネットワークを活用した第一原理に基づく包括的で高精度な数値計算を実行し、「量子スピン液体」の候補物質を含む、5種類の有機固体「Pd(dmit)2塩」の実験結果を再現することに成功したと発表した。

同成果は、東大 物性研究所(物性研)の井戸康太助教、同・吉見一慶特任研究員、北京量子信息科学研究院の三澤貴宏副研究員、早大/豊田理研の今田正俊上級研究員・研究院教授/フェローらの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の量子材料に関する関連分野全般を扱うオープンアクセスジャーナル「npj Quantum Materials」に掲載された。

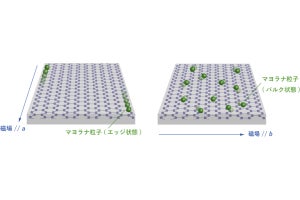

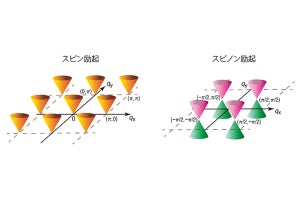

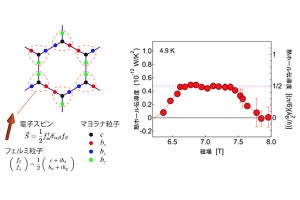

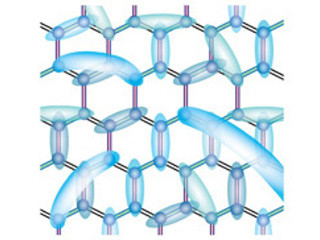

自由に動ける電子がいないのが絶縁体であるが、そのうち強磁性体や反強磁性体のようにスピンが実空間で規則正しく揃っておらず、スピンの多数の状態の重ね合わせでしか状態を表せない、量子力学的にもつれた状態である「量子スピン液体」。その代表的な候補物質群として、有機固体Pd(dmit)2塩がある。この物質群は、金属錯体Pd(dmit)2で構成される二次元層とカチオン分子で構成される二次元層が交互に積み重なってできており、Pd(dmit)2塩は、カチオン分子を変えることで磁性相や量子スピン液体相などさまざまな状態が実現するという特徴を有することが知られている。

量子スピン液体を示すPd(dmit)2塩は2000年代に実験的に合成されたが、量子スピン液体の出現条件やその性質については、まだ良く分かっていないという。そのため、物質の個性の理解に向け、第一原理計算手法を用いた数値シミュレーションが活用されており、そうしたこれまでの研究から、金属錯体にある磁性を担っている電子スピンの配列が定まらなくなる幾何学的なフラストレーションの度合いがカチオン分子の種類によって変化すること、そして幾何学的フラストレーションが強くなることにより、量子スピン液体が実現しているのだろうという指摘がなされていたという。

しかし、Pd(dmit)2塩では電子と電子の間に働くクーロン相互作用の効果がとても強いため、さまざまなPd(dmit)2塩の個性を第一原理計算により統一的に再現し、量子スピン液体の性格を明らかにすることは非常に困難であったことから、強い相互作用を精度良く取り扱える第一原理計算手法を開発して適用することが求められていたとする。

そうした背景から研究チームは今回、人工ニューラルネットワークを活用した高精度な第一原理計算手法を発展させ、「富岳」などのスパコンを用いて、5種類の有機固体を解析することにしたという。