理化学研究所(理研)と東京大学は4月13日、らせん状の「キラル分子」が温められると磁石の性質を持つこと、ならびに分子キラリティに依存して右巻きと左巻きの分子で反対の磁気抵抗効果を示すことを実験的に明らかにしたと発表した。

同成果は、理研 創発物性科学研究センター(CEMS) 量子ナノ磁性チームの近藤浩太上級研究員、同・大谷義近チームリーダー(東大 物性研究所(物性研) 教授兼任)、理研 CEMS 情報変換ソフトマター研究ユニットの宮島大吾ユニットリーダー、理研 CEMS ソフトマター物性研究チームの荒岡史人チームリーダー、東大 物性研の志賀雅亘特任研究員、同・坂本祥哉助教、同・三輪真嗣准教授、東大大学院 工学系研究科 附属スピントロニクス学術連携研究教育センターの小林正起准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米化学会が刊行する主力学術誌「Journal of the American Chemical Society」に掲載された。

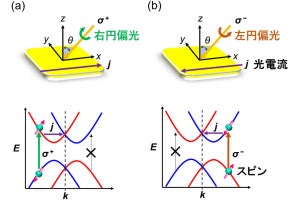

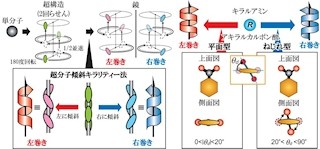

約20年前、キラル分子に電流を流すと、電磁石のコイルのように磁石としての性質が生まれることが発見され、この性質は、キラル分子における「キラリティ誘起スピン選択性」によって引き起こされることがわかっている。

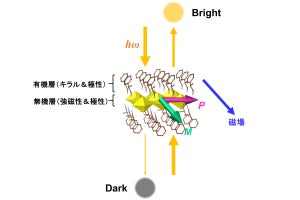

一方、最近になって、キラル分子に電流が流れていない状況でも、キラル分子が磁石のように働くことを示唆する実験結果が報告されるようになってきており、これらの実験結果は、従来の電流が流れることによるスピン偏極効果だけでは十分に説明できないことから、キラル分子のスピン機能の発現に新たなメカニズムが存在する可能性があるとして、注目を集めるようになっているという。

そこで研究チームは今回、その起源の解明に向け、スピントロニクスの研究分野においてよく知られている、強磁性金属/非磁性金属/強磁性金属の多層膜構造で発現する「巨大磁気抵抗効果」に着目することにしたという。