国立天文台 ハワイ観測所は現地時間4月4日、すばる望遠鏡の補償光学で使われる「レーザーガイド星生成システム」をアップグレードし、現地時間3月3日未明に「初射出(ファーストローンチ)」を達成したことを発表した。今回のアップグレードは、ハワイ観測所の美濃和陽典准教授を中心に行われたという。

-

すばる望遠鏡ドーム内(望遠鏡上部)から撮ったレーザー射出の様子。口径50cmのレーザー送信望遠鏡を用いて、細いレーザービームを直径30cmほどにまで拡大し、観測天体の方向へ射出する (C)国立天文台 (出所:すばる望遠鏡Webサイト)

地上の望遠鏡は、マウナケア山頂のような標高約4200mの空気の薄い場所であっても、大気の屈折率の揺らぎ(大気揺らぎ)による影響を受けてしまう。そのため、星像が0.5秒(1秒=1/3600度)ほど広がってしまい、すばる望遠鏡本来の結像性能の1/10ほどしか性能を発揮できなくなってしまうという課題があった。

そこで、この難題を克復するために開発されたのが、補償光学技術を実現する「188素子補償光学装置」。2006年に採用された同装置では、目的天体の近くの明るい星(ガイド星)の光の波面を「波面センサー」で観測して大気揺らぎの影響を測定。それを打ち消すように表面の形状を微妙にかつ随時変形させられる「可変形鏡」で制御することで補正し、大気揺らぎの影響を取り除くという仕組みとなっている。

しかし、補償光学に使える明るい星があるエリアは、全天の1%ほどしかないため、どこでも使えるよう同時に採用されたのが、レーザーガイド星生成システムとなる。大気の中間層(高度90~100km付近)に波長589nmのレーザー光を照射し、そこにあるナトリウム原子を励起させて発光させるという仕組みとなっている。

その後、2011年には188素子補償光学装置とレーザーガイド星生成システムをすばる望遠光システムと統合した「レーザーガイド星補償光学装置」としてパワーアップ。4Wの全固体レーザーも導入されたが、経年劣化によりレーザーガイド星の明るさが暗くなってきたため、2019年にその運用を停止し、アップグレード計画が立ち上げられた。

今回のアップグレードで採用されたのは、すばる望遠鏡と同じ世界中の8m級望遠鏡が採用している、独Toptica Projects製のレーザーガイド星専用高輝度レーザーで、「ラマンファイバー増幅」技術を用いることで、従来のレーザーよりもコンパクトでありながら22W出力を実現している。

しかし、単純に装置を入れ替えればすぐ利用できるというわけではなく、アップグレードにあたって最大の課題となったのが、高輝度レーザーの伝送方法だったという。従来のシステムでは、レーザー室内で生成された4Wのレーザー光が、光ファイバーを通して望遠鏡の副鏡裏にあるレーザー送信望遠鏡へと送られていたが、22Wに引き上げられたことで光ファイバーを利用することができなくなり、鏡の反射を利用する新たな伝送光学系を採用することにしたとする。

-

すばる望遠鏡ドーム内(望遠鏡下部)から撮ったレーザー射出の様子。望遠鏡の横に取り付けられたレーザーヘッド(銀色の箱)で生成されたレーザーを、副鏡の裏側に取り付けられたレーザー送信望遠鏡まで鏡を使って伝送する (C)国立天文台 (出所:すばる望遠鏡Webサイト)

ただし、この伝送光学系も20mほどの距離を複数の鏡でレーザー光を何度も折り返して伝送するため、望遠鏡の姿勢変化で生じるたわみや、温度環境の変化により、上空に射出するレーザー光の方向がわずかに変わってしまうという課題があり、その解決のために、伝送光学系内にレーザー光路の変化を検出するセンサーを搭載し、光路中の鏡の傾きを微調整することで、上空に射出するレーザー光の揺れを1秒角以下に安定させる仕組みが採用されることとなったという。

-

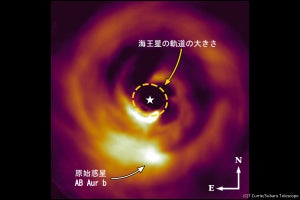

レーザーガイド星を使った補償光学の模式図。今回のアップグレードでは、レーザー光源とレーザーを伝送する光学系が一新され、高輝度かつ安定したレーザーガイド星が生成されるようになった (C)国立天文台 (出所:すばる望遠鏡Webサイト)

また、今回の開発プロジェクトでは、コロナ禍の難しい状況の中でのスケジュールの遅れもあったという。しかし、観測所所員の力を結集することで、3月3日未明のファーストローンチにこぎつけたという。今後は実際の観測運用に向けた調整が行われたのち、2022年後半から共同利用観測に利用される予定としているほか、東北大学で開発中のレーザートモグラフィ補償光学用波面センサー「ULTIMATE-START」で用いるため、レーザービームを4つに分割して、上空に4つのレーザーガイド星を作る開発も進行中だとしている。

-

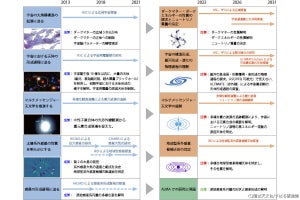

今回新たに設置したレーザー伝送光学系の模式図(A~Fは光路)。Aで生成された種レーザーは、光ファイバーでBに設置されたレーザーヘッドに伝送され、波長589nmの高出力レーザーを生成。レーザーヘッドから出たレーザーは、診断光学系を経て、Cのパイプ中を通って望遠鏡上部(D)へ到達。望遠鏡の副鏡を支えるスパイダーに沿って伝送され(E)、副鏡裏に設置されたレーザー送信望遠鏡(F)に到達する (C)国立天文台 (出所:すばる望遠鏡Webサイト)

なお、今回新たに導入された高出力レーザーは、すばる望遠鏡の大型アップグレード計画「すばる2プロジェクト」で開発中の広視野高解像赤外線観測装置「ULTIMATE-Subaru」でも使用される予定だという。同装置においては、レーザーガイド星生成システムをさらにアップグレードし、ULTIMATE-STARTと同様に4つのレーザーガイド星を作るが、その配置を拡大することで補償光学で観測できる視野の大きさを格段に向上させることが目指されている。