千葉大学は3月31日、天然の集光現象である重力レンズ効果を用いて米国航空宇宙局(NASA)のハッブル宇宙望遠鏡が約129億光年離れた単独の星からの微弱な光を捉えることに成功し、2018年に打ち立てられたこれまでの最遠記録である90億光年を大幅に更新をしたことを発表した。

同成果は、米・ジョンズ・ホプキンズ大学のブライアン・ウェルチ氏、米・宇宙望遠鏡科学研究所のダン・コー氏を中心に、千葉大 先進科学センターの大栗真宗教授も参加する国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」に掲載された。

遠方宇宙の銀河を構成する個々の星々を観測することができれば、宇宙の歴史の中で星形成がどのように変化していったか、あるいは宇宙の初期に誕生した星の典型的な質量はどの程度かなど、宇宙の進化を理解する上で貴重な情報を得られると考えられている。

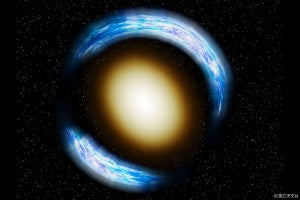

ビッグバンから10億年以内というような初期宇宙ともなると、もはや銀河であってもほぼ点にしか見えず、通常なら個々の星を見分けるなど、超新星爆発のような特殊な状態でない限り不可能とも思われるが、目標とする天体の手前に銀河や銀河団などの質量の大きな天体が存在する場合、それらの強い重力で目標の天体から出た光が曲げられ、本来は地球には届かない方向に出た光も届くことで、天体が増光して見えるようになる「重力レンズ効果」を活用することで、そうした遠方の星の観測が可能となった。実際、2018年には同効果を用いて90億光年ほど離れた単独の星の観測が報告されていた。しかし、宇宙年齢の138億光年に比べると十分な遠方とはいえず、より遠くにある宇宙誕生から間もない星からの光の観測が望まれていた。

研究チームは今回、ハッブル宇宙望遠鏡で撮影された銀河団「WHL0137-08」により重力レンズ効果を受けて引き伸ばされた銀河団背後の遠方銀河を解析する中で、1つの星状の天体に着目することにしたとする。詳細な解析により、その天体は重力レンズで増光された129億光年彼方の単独の星であると結論づけられ、古英語で“明けの明星”を意味する「Earendel」と命名された。

さらなる解析の結果、Earendelは少なくとも太陽の50倍の質量を持つ大質量星で、100万倍以上もの明るさと見積もられたという。通常、どれだけ巨大で明るいとしても、129億光年も離れていたら、わずかな重力レンズ効果では観測は難しかった可能性があり、今回の重力レンズ効果は、Earendelが「焦線」と呼ばれる、たとえるなら空間の構造のさざなみに近づいたことで数千倍かそれ以上という極端に大きな増光率が達成されたことが大きかったと研究チームでは説明している。

なお、今回のハッブル宇宙望遠鏡を用いた観測では、Earendelの詳細な性質は確認できなかったとのことで、研究チームは今後、2021年末に打ち上げられたばかりのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を用いた詳細な観測を行うことで、星の温度がどのくらいか、重元素をどのくらい含んでいるかなどの解明につなげたいとしている。

また、研究チームでは、Earendelの光は、現在の宇宙年齢138億年の7%にあたる9億年という初期に発せられたものであることから、宇宙の進化の過程でどのように星や銀河ができてきたかなど、今後さらなる詳細な観測が実現すれば重要な手がかりを得られる可能性があるとしているほか、このような宇宙初期の大質量星は、近年重力波観測により多数発見されつつあるブラックホールの祖先に対応する可能性もあるため、今回の発見はブラックホールの起源に関する研究の進展も見込まれるとしている。

さらに、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による今後の銀河団の観測によって、Earendelよりもさらに遠方の星の発見、ひいては宇宙で最初に誕生した、いわゆる「ファーストスター」(第1世代の星)の発見への期待も寄せられているとしている。