東北大学は3月25日、次世代半導体メモリの1つである「相変化メモリ」(PCRAM)に最適な材料物性を高速に探索・特定する自動最適化フレームワークを開発し、相変化メモリの消費電力を従来の1/100に低減できる可能性を示したことを発表した。

同成果は、東北大大学院 工学研究科の山本卓也助教(金属フロンティア工学専攻)、同・須藤祐司教授(知能デバイス材料学専攻、東北大 材料科学高等研究所兼任)、同・畑山祥吾博士(現・産業技術総合研究所)らの研究チームによるもの。詳細は、無機・有機の材料科学・工学などを扱う学術誌「Materials & Design」に掲載された。

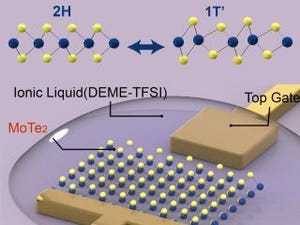

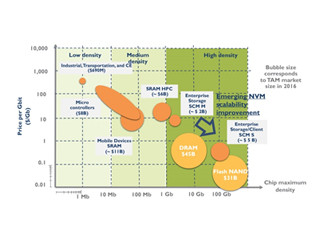

相変化メモリは、材料を局所的に相変化させることでデータの書き換えを行うが、その際の消費電力が大きいという課題を抱えており、より低消費電力な新たな相変化材料の開発が求められている。

こうした背景のもと研究チームは今回、新たな相変化材料の開発加速を目指し、相変化メモリの低消費電力動作に必要な材料物性を自動探索するフレームワークを開発し、新規材料の設計指針を構築することにしたという。

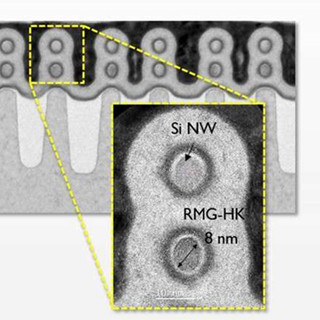

用いられる相変化材料の物性には熱伝導率、電気伝導率などの9つの物性パラメータが存在し、それらを最適に設計する必要がある。しかし、網羅的な数値シミュレーションで最適化を行うには、膨大な時間を要することが課題となっていたことに加え、メモリデバイスの形状や断熱材、電極物性などのパラメータも追加すると、莫大な数の材料物性を最適化する必要があり、より時間を要するとされていた。

そうした課題に対し、今回の研究では、「求根アルゴリズム」と「ベイズ最適化」を併用した機械学習を用いた探索法により、多数のパラメータを一括して探索し、消費電力を下げるために鍵となる物性を特定することができるようになり、その結果、新たな相変化材料の設計指針を明確にすることができたという。特に、これまで着目されてこなかった「メモリ材料自体の電気抵抗に対する電極接触抵抗の比」が重要であることが判明したとする。

そして、現在実用化されている相変化材料である「ゲルマニウム-アンチモン-テルル化合物」を用いたメモリの消費電力が大きいのは、材料自体の電気抵抗、材料/電極界面における接触抵抗の比、熱伝導率が大きいことが要因であることも判明。それに対し、今回構築された指針に基づくと、現実的に達成し得る物性範囲でも、消費電力を1/100以下にまで低減できる可能性が示されたという。

なお、研究チームは今後、この指針に基づき、新規相変化メモリ向け材料の開発を進める計画としているほか、今回開発されたベイズ最適化などを活用した自動最適化フレームワークを利用することで、相変化材料設計だけでなく、デバイス構造までを含めた包括的な材料設計へと発展させていく計画も進めていく予定としている。