名古屋市立大学(名市大)と岡山大学は3月18日、日本の小惑星探査機「はやぶさ2」が訪れた小惑星リュウグウが、かつて彗星であった可能性を理論的に指摘したと発表した。

同成果は、名市大大学院 理学研究科の三浦均准教授、岡山大 惑星物質研究所の中村栄三教授、同・国広卓准教授らの研究チームによるもの。詳細は、米天文学会が刊行する宇宙物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

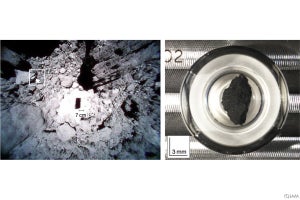

リュウグウは、初代「はやぶさ」が訪れたS型小惑星イトカワよりも多くの有機物を含むと考えられているC型小惑星として知られており、「はやぶさ2」によって、その表層物質が地球に持ち帰られ、現在、岡山大学惑星物質研究所PMLグループを含む分析チームによって詳細な分析が進められている。しかし、これまでリュウグウ本体がどのように形成されたのかについてはよくわかっていなかった。

そこで研究チームは今回、小惑星リュウグウがかつて彗星であったとする「彗星起源説」に着目して研究を進めたところ、主に水の氷からなる彗星の核から氷が昇華して小惑星へと至る一連の過程を、理論的にモデル化することに成功。その結果、リュウグウの主な3つの特徴をすべて定性的に説明できることが明らかにされたとしている。

- 岩石の塊が弱く集合した多孔質な内部構造(ラブルパイル構造)

- 高速自転による変形を示唆するコマ型の形状

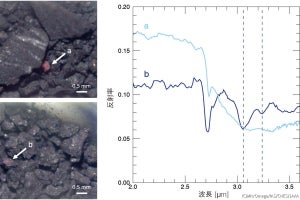

- 有機物に富む組成

彗星核は、主に水の氷からなる多孔質な小天体であり、内部には岩石の塊を含んでいると考えられている。彗星核が太陽に近づいて加熱され、氷が昇華して宇宙空間に流出すると、残された岩石塊が彗星核の中心に向かって落下し、彗星核全体が収縮するとされる。

今回の研究では、氷が昇華しつつある彗星核内部の水蒸気圧分布を解析的に解くことで水蒸気流出率が決定され、それを用いて彗星核全体が収縮する過程が数値的に計算された。

その結果、彗星核が絶対温度200K(約-73℃)まで加熱された場合、彗星核内部の氷は約数万年という比較的短い期間でほぼ完全に消失し、主に岩石塊からなるラブルパイル構造の小惑星になることが示されたとする。

また、コマ型の形状となったことについては、彗星核全体が収縮すると、フィギュアスケーターが広げた腕を自身の身体に巻き付けることによってスピンの回転速度がアップするのと同様に、自転が加速することがカギであるとされた。

ただし、水蒸気が流出することに伴って角運動量の損失もあるので、それを考慮して、さらに彗星核自身の収縮による慣性モーメントの変化が計算されたところ、天体の自転角速度が最終的に約4倍にまで加速することが示されたという。

現在の太陽系に存在する彗星の典型的な自転周期は約12時間であり、リュウグウのもとになった彗星核が氷昇華前に仮に同程度の自転周期を持っていたとすると、氷昇華後の自転周期は約3時間にまで短縮されることになることから、高速自転によるコマ型への変形を引き起こすのに必要な自転周期である約3.5時間を達成することができるとする(ただし、リュウグウの現在の自転周期は約7時間38分である)。

さらに有機物に富む組成については、彗星核を構成する氷には星間空間に存在した有機物が含まれており、これらの一部は氷昇華後もその場に留まり、天体内に濃縮したものと考えられるという。

これらの結果は、リュウグウがかつて彗星であったことを強く示唆するものであり、「はやぶさ2」が持ち帰った小惑星物質が経験したであろう物理的・化学的環境を推測する上でひとつの筋道を示すとする。

そのため研究チームでは、今回の研究で示された小惑星リュウグウの理論モデルは、「はやぶさ2」が地球に持ち帰ったリュウグウ表層物質の分析結果と比較検討することで、太陽系における物質の起源や進化に関する我々の理解を進歩させることができると考えているとしている。