京都大学(京大)は3月16日、変温動物であるショウジョウバエの細胞の温度を測定することにより、環境温度が低下すると、細胞は自ら温度を上げようとすることを発見したと発表した。

同成果は、京大大学院 光学研究科 合成・生物化学専攻の村上光大学院生(研究当時)、同・長尾耕治郎助教(現・京都薬科大学 准教授)、同・梅田眞郷教授(現・ホロバイオ代表取締役)らの研究チームによるもの。詳細は、ライフサイエンス全般を扱うオープンアクセスジャーナル「Cell Reports」に掲載された。

近年、個々の細胞の温度を計測できる細胞内温度計が開発され、細胞内の温度が細胞外とは異なり不均一であること、また、それらの動態と細胞の機能に深い関連があることが明らかになってきている。これらの報告から、環境温度の変化に対して細胞の機能を維持するために、個々の細胞が細胞内温度を積極的に維持・調節していることが推測されている。しかし、そのメカニズムはこれまでわかっていなかったという。そこで研究チームは今回、2つの細胞内温度計を駆使することにより、細胞レベルでの温度制御の機構についての検証を試みることにしたという。

具体的には、「FPT」と「tsGFP1-LP1」という2種類の細胞内温度計を用いて、ショウジョウバエの細胞の温度についての評価を実施。その結果、「脂肪酸不飽和化酵素」というタンパク質の一種である「DESAT1」の機能が、細胞内の温度維持に関わることが発見されたという。

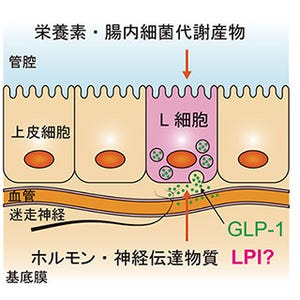

DESAT1は、細胞を形作る生体膜を構成する脂質分子の内部に、折れ曲がった構造(二重結合)を導入する役割を持っており、通常の培養温度(25℃)において機能を抑制すると、細胞内の温度が約4℃低下することが確認されたという。

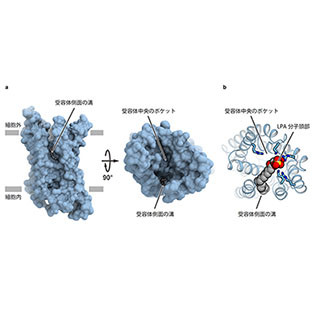

詳細な検証により、DESAT1が作り出す折れ曲がりを持った脂質分子が、細胞内の発熱部位であるミトコンドリアの内膜に存在するひだ状の膜構造(クリステ)の形成を促進すること、そしてこれによりミトコンドリアに存在するATP合成酵素が活性化され、ミトコンドリアでの熱産生が増強されることが判明。細胞内の温度は脂質分子の折れ曲がりにより制御されていることが示されることとなった。

これまでに、細胞を低温環境にさらすと生体膜における脂質分子の折れ曲がりの数が増えることが多くの生物において観察されてきたというが、このような変化が細胞内温度の調節にどう関わるのかは不明だったという。

それが、今回の研究から、ショウジョウバエの細胞においても、普段より寒い環境(15℃)ではDESAT1の働きにより折れ曲がりを持つ脂質分子が増加することが見出されたほか、低温環境では、DESAT1に依存してATP合成酵素の活性が向上し、それに伴い熱産生に必要なミトコンドリア機能の上昇が確認されたことから、「寒くなると細胞は自ら温度を上げようとする」という新たな温度調節機構が細胞に備わっていることが示されることとなったという。

-

今回発見された、細胞の温度調節機構の概要。ミトコンドリアの生体膜中の折れ曲がり数が増加してATP合成酵素が活性化され、ミトコンドリアでの熱産生が増強、細胞内の温度を上昇させる (出所:京大プレスリリースPDF)

今回発見された細胞の温度調節機構は、変温動物であるショウジョウバエの細胞が、自身の温度を環境温度の変化に抗うために制御している可能性が示されたものであると研究チームでは説明しているが、一方で、脂肪酸不飽和化酵素をはじめとした今回の研究対象となった分子群は、恒温動物である哺乳動物を含む幅広い生物にも存在していることから、今後は、さまざまな生物の細胞において細胞内温度計を用いた研究を進めることにより、今回提唱された細胞自らによる温度調節機構の普遍性を検証していきたいとしている。

-

ショウジョウバエの細胞を用いた今回の実験の概要。環境温度25℃ではミトコンドリアの生体膜中の折れ曲がり数は適切だが、環境温度を15℃に下げたところ折れ曲がり数が増加し、細胞内の温度が上昇した (出所:京大プレスリリースPDF)

また、今回の研究ではミトコンドリアのエネルギー代謝機能の制御が細胞自らによる細胞内温度の調節に重要であることが示されたが、エネルギー代謝機能の異常を原因とする疾患が多数知られていることから、将来的には、1細胞レベルの温度がどのような細胞機能に貢献するのかを検証することにより、エネルギー代謝異常に起因する疾患の病態が新たな側面から理解され、新しい治療法の開発につながる可能性があるともしている。