慶應義塾大学(慶大)は3月9日、腸内細菌叢が宿主であるヒトの酸化ストレス防御に寄与する新たな仕組みを発見したと発表した。

同成果は、慶大 薬学部薬学科の内山純学部生、同・薬学部の秋山雅博特任講師、同・金倫基教授らの研究チームによるもの。詳細は、ライフサイエンス全般を扱う学術誌「Cell Reports」にオンライン掲載された。

酸化ストレスは多くの疾患発症への関与が知られているため、生体内の抗酸化物質の量的維持が健康維持に重要であるとされている。抗酸化物質としては、システイン(CysSH)やグルタチオン(GSH)などのチオール化合物がよく知られているほか、これらに硫黄原子が付加したシステインパースルフィド(CysSSH)やグルタチオンパースルフィド(GSSH)などの活性硫黄分子も新規抗酸化物質として作用することも知られており、それらCysSSHやGSSHは、親化合物であるCysSHやGSHよりも高い抗酸化能を有するため、酸化ストレス防御に重要な役割を担うことが注目されるようになっているという。

ヒトの体内で硫黄の代謝が盛んに行われている臓器の1つが腸管であるが、腸内細菌による活性硫黄分子の産生と宿主に及ぼす影響については良く分かっていなかったという。

そこで今回の研究では、生体の活性硫黄分子の新たな供給源の1つとして腸内細菌に着目し、腸内細菌由来の活性硫黄分子が宿主に与える影響の検討と活性硫黄分子産生菌の探索を試みることにしたという。

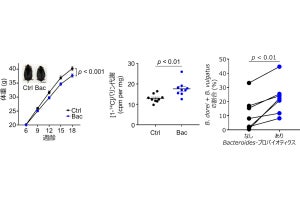

複数の実験を行った結果、Ruminococcaceae科やLachinospiraceae科に属する腸内細菌叢が、抗酸化物質である活性硫黄分子の生体内の量的維持および上昇に寄与していることが判明したという。また、腸内細菌はシスチンを基質として、活性硫黄分子の1つであるCysSSHが酵素反応的に産生することも判明したほか、シスチンのマウスへの投与から、腸内細菌叢依存的に血漿中の活性硫黄濃度が上昇し、酸化ストレス性肝障害が抑制されることを確認したとする。さらに、Ruminococcaceae科やLachinospiraceae科に属する腸内細菌が活性硫黄分子を高産生する能力を有していることも明らかになったとする。

-

腸内細菌は宿主の活性硫黄分子の増加に寄与している。マウス血漿中の活性硫黄分子濃度が比較された。(A)通常群と抗菌剤投与群の比較。(B)無菌群および通常菌叢定着群ならびに通常群の比較 (出所:慶大プレスリリースPDF)

-

腸内細菌はシスチンを基質として活性硫黄分子を産生する。(A)複数の含硫アミノ酸と糞便を培養した際の培養上清中でのCysSSH濃度。(B)通常群と抗菌剤投与群マウスの糞中高分子成分とシスチンとの反応によるCysSSH産生量。(C)マウス中でのシスチンの経口投与による血中の活性硫黄分子濃度 (出所:慶大プレスリリースPDF)

-

シスチン投与により腸内細菌依存的に酸化ストレス性肝障害が抑制される。(A)HE染色による肝障害の程度の組織学的評価。黒線で囲った部分は壊死巣が示されている。(B・D)血清中のALT値。(C)肝臓中のマロンジアルデヒド値 (出所:慶大プレスリリースPDF)

-

Lachnospiraceae科、Ruminococcaceae科に属する腸内細菌は高い活性硫黄分子産生能を有する。腸内細菌の単菌培養においてシスチン添加によるCysSSH濃度が測定され、CysSSH産生能が比較された (出所:慶大プレスリリースPDF)

今回の成果を踏まえ、研究チームでは今後、個体の抗酸化作用を増強する腸内細菌や、これらの細菌の機能を向上させる物質を利用した創薬や食品開発への進展が期待されるとしている。