慶應義塾大学(慶大)は3月9日、カーボンナノチューブ(CNT)が高密度に配列・積層された「CNT配向膜」を用いて、広波長帯域の偏光をダイレクトに発生させる電気駆動の熱光源を開発することに成功したと発表した。

同成果は、慶大理工学部 物理情報工学科の牧英之教授、ライス大 電気・コンピューター学科のJunichiro Kono教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米化学会が刊行する材料と化学・工学・生物学などとのインタフェースに関する基礎と応用の両研究を扱う学術誌「ACS Materials Letters」に掲載された。

電場や磁場が進行方向に振動しながら進んでいくのが光(電磁波)で、その振動方向が規則的なものは光の重要な性質の1つである「偏光」であり、それを活用する技術は分析・センシング・光デバイスなど幅広い分野で活用されるようになっている。

偏光を直接発生させる光源の現在の主流はレーザー光源であり、その高輝度、発光スペクトルが単色で狭線幅であるといった特徴を活かして広く応用されている。しかし、狭線幅のレーザーは、広い波長範囲でのスペクトル測定には利用できないことから、広波長領域での分析・センシングなどへの応用は困難とされていた。

そうした領域に向けて、広波長帯域の光源を用いれば解決できるかというと、光源としては「通電加熱による黒体放射」を用いた熱光源、いわゆる白熱電球が主であり、これは非偏光しか発生させられないため、偏光を得るには偏光板を組み合わせて取り出す必要があり、その集積化が難しいという課題があったという。

そうした背景を踏まえ、研究チームは1平方cmあたり10兆本のCNTが最密充填された「CNT配向膜」に着目。新たな熱光源の材料としてCNT配向膜を活用し、シリコンチップ上でデバイス化して可視~赤外で発光する熱光源の開発を試みることにしたという。

実際に開発された素子に通電加熱して発光させたところ、黒体放射由来の広波長帯域の熱放射でありながら、ダイレクトに偏光が発生可能であることが確認されたという。また、さまざまなCNTの配向方向を持つ素子も作製され、CNTの配向方向に沿った偏光が得られることも確かめられたという。

-

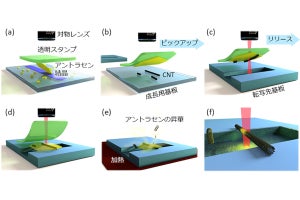

(左):開発されたCNT配向膜の熱光源デバイスの模式図。(中央)実験で得られた近赤外カメラにおける発光カメラ像。(右)今回開発された熱光源の偏光発光依存性。同デバイスからの発光を偏光板を通して測定をした結果であり、偏光板の成す角度に対する光強度の依存性が示されている。非偏光の場合、偏光板の角度によって測定される光強度は変わらないため光強度依存性は円の形状を示すが、測定結果は0度方向に広く伸びた形状をしており、同デバイスが偏光発光していることが示されている (出所:慶大プレスリリースPDF)

さらに、得られた発光特性や偏光特性から理論モデルが構築され、配向膜を構成するCNTの低次元性が寄与していること、偏光度がCNTの温度に依存して変化することも解明されたほか、CNT配向膜の電気的・熱的異方性を積極的に利用することで、発光特性を制御したり、マイクロメートルオーダーの局所発光を実演したりすることにも成功したという。

-

(左):マイクロメートルオーダーの局所発光を実演したデバイスの模式図。電極の位置を意図的にずらすことにより、CNT配向膜の異方的特性を活かし、幅1μmの局所発光が実現された。(右)実験で得られた局所発光の近赤外発光画像。電極間全体ではなく、電極(左側)の上端から電極(右側)の下端にかけた局所発光が観察された (出所:慶大プレスリリースPDF)

今回の研究で開発された広い波長帯域で偏光した光が直接得られる熱光源について研究チームでは、偏光を用いた新たな応用を開拓する新光源として期待されるとするほか、熱光源であるにもかかわらず、ピンセットでもつまめるマクロな材料から直接偏光が得られる現象そのものについても、理科教育でも紹介されるような「熱光源は非偏光である」という常識を覆すものであり、物理的にも興味深い成果となるとしている。

なお、開発された熱光源は、電気駆動で広い発光スペクトルを有する偏光光源であることに加えて、チップ上でマイクロサイズに微細加工することで、微小なチップ上の偏光熱光源となることから、今後、分析・センシング・光デバイスなどのさまざまな分野において、偏光の応用を開拓すると期待されるとしている。