理化学研究所(理研)は3月7日、2020年7月に豪雨をもたらした線状降水帯の予測に対し、1台で60km遠方の雨雲を観測できる最新鋭のフェーズドアレイ気象レーダを仮想的に九州全土に展開した場合の有用性をシミュレーションを活用して評価したところ、予測精度を大きく改善できることを確認したと発表した。

同成果は、理研 計算科学研究センター データ同化研究チームの三好建正チームリーダー(開拓研究本部 三好予測科学研究室 主任研究員/数理創造プログラム 副プログラムディレクター兼任)、同・前島康光特別研究員らの研究チームによるもの。詳細は、日本気象学会が刊行する気象学・気候学・大気科学とこれらに関連する分野を学際的に扱う学術誌「SOLA(Scientific Online Letters on the Atmosphere)」に掲載された。

線状降水帯は数十~数百kmにわたる範囲で多数の積乱雲が組織化して発生するため、1台のフェーズドアレイ気象レーダでその全貌を捉えられない規模となる。そのため、広範囲に多数のレーダを展開し、得られるデータを組み合わせることができれば、線状降水帯のような広い範囲の雨雲でも捉えられるようになると考えられているが、新たな観測装置の展開とこれを活用する予測技術の開発には長い準備期間と多額の費用がかかることから、その有効性の事前評価を行うことが求められることとなるという。

こうした仮想の観測システムをシミュレーションして、数値天気予報への有効性を評価する研究手法は「観測システムシミュレーション実験(OSSE)」と呼ばれているが、今回の研究では、「富岳」を用いて、2020年7月豪雨をもたらした線状降水帯を対象とし、フェーズドアレイ気象レーダを九州全土に展開した場合の観測データの仮想的なシミュレーションが実施された。

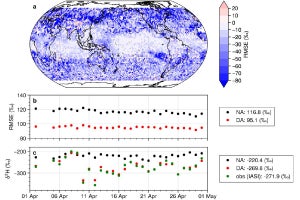

具体的には、九州にある地方気象台および特別地域気象観測所の計17地点にフェーズドアレイ気象レーダを展開した場合の仮想的な観測データのシミュレーションを実施。対象となったのは、2020年7月3日午後6時ごろから翌4日(日本時間)にかけて、熊本県南部の球磨川周辺に記録的な大雨をもたらした線状降水帯で、九州を中心とする600km四方の領域のシミュレーション結果を正解データとし、フェーズドアレイ気象レーダによるレーダ反射強度と動径風の観測データを算出。線状降水帯をうまく再現しない別のシミュレーション実験(NO-DA)が行われたうえで、「局所アンサンブル変換カルマンフィルタ」(LETKF)を使って、全17台のフェーズドアレイ気象レーダの観測データを想定した数値天気予報のシミュレーション実験として、フェーズドアレイ気象レーダによる30秒ごとのデータを用いた実験(30SEC)と、通常用いられる気象レーダを仮定した5分ごとの観測データを用いた実験(5MIN)の2種類の実験が行われた。

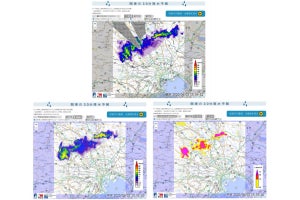

その結果、正解データは熊本県南部を中心に東西数100kmにわたって線状降水帯の大雨が示されたのに対し、NO-DA実験はこれより南に100km以上ずれており、球磨川周辺の豪雨は再現されなかった。5MIN実験も予測は改善されなかったが、30SEC実験では改善されることが示されたという。

この結果は、九州全土に展開したフェーズドアレイ気象レーダネットワークによって、線状降水帯の予測が改善することを示すもので、この成果について研究チームでは、地球規模の気候変動により脅威を増す線状降水帯の予測精度の向上や被害の軽減に向けた新しい予測技術や観測システムの提案につながるものとして期待できるという。

なお気象庁では、2022年より、半日前から線状降水帯などによる大雨となる可能性についての情報の提供が始まり、2030年までに、線状降水帯に伴う集中豪雨を高い確率で予測することを目指す計画があるという。今回の研究は、そうした予測システムの開発にも貢献することが期待されると研究チームでは説明している。

-

(上)仮想的なフェーズドアレイ気象レーダネットワーク。赤点はフェーズドアレイ気象レーダが設置された17の地点、オレンジ色の影によりレーダの観測範囲が示されている。(下)2020年7月4日午前4時(日本時間)を初期時刻とした1時間先の雨粒量の水平分布。(a)線状降水帯をうまく再現しないシミュレーション結果(NO-DA)。(b)通常用いられる気象レーダによる5分ごとの観測データが用いられた実験(5MIN)。予測は改善されなかった。(c)フェーズドアレイ気象レーダによる30秒ごとの観測データが用いられた実験(30SEC)。予測が改善された。(d)本研究における正解データ。赤・紫になるほど強い雨が表されている (出所:理研Webサイト)