近畿大学(近大)は3月3日、絶対零度に近い極低温(約-270℃)まで冷却した原子の気体が、原子同士に働く相互作用の影響により、気体と液体の両方の特徴を持った液滴状態の新たな形成機構を、数値シミュレーションによって理論的に解明したと発表した。

同成果は、近畿大 理工学部 理学科物理学コースの笠松健一准教授、同・段下一平准教授、同・大学大学院 総合理工学研究科の町田佳央大学院生(研究当時)、日本大学 文理学部物理学科の山本大輔准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会が刊行する原子・分子・光学・量子などを扱う学術誌「Physical Review A」にオンライン掲載された。

近年、原子気体が極低温に冷却されると、冷却された原子の「超流動」(流体の粘性が消失した状態)体によって形成される「量子液滴」と呼ばれる物質の状態が注目されている。

先行研究からは、冷却した原子気体の実験において、粒子間に弱い引力を働かせたときに、原子気体がその引力に反発するような量子力学的エネルギーを持つ場合において、それらがうまく釣り合うと液滴状態となることが報告されている。これを踏まえ研究チームは今回、そこで研究チームは今回、それとは異なる量子液滴の新たな形成機構を、数値シミュレーションで理論的に解明することにしたという。

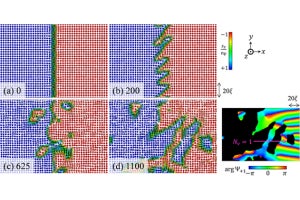

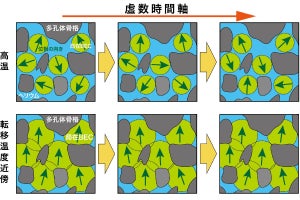

その結果、-270℃程度の極低温に冷却された希薄な原子気体において、液滴ができる新たな形成機構を発見したという。具体的には、極低温の希薄な原子気体は超流動となっており、原子は摩擦などの影響を受けずに動き続けることが可能な一方で、原子の間に働く反発力(相互作用)が強い場合、原子が互いを避け合って身動きが取れない絶縁体のような状態になることを踏まえ、超流動になっている小さな気体の領域を絶縁体状態の気体で取り囲むことで、気体が液滴という液体の性質を持った状態になることが、実験を想定した数値シミュレーションによって解明されたとする。

通常、液体は原子や分子が集まり密度が高い状態にあるが、シミュレーションでは気体である空気よりもずっと低い密度で液滴が実現したという。例えば、室温における水滴の分子数密度は3×1028/m3程度だが、今回の提案で実現する液滴の原子数密度は1×1018個/m3であり、水滴の分子数密度よりも10桁ほど密度が低く、室温・大気圧下での空気の分子数密度が3×1025個/m3であることを踏まえると、空気よりもはるかに密度が低く、自然界に存在するもっとも希薄な液滴状態であるといえるという。

研究チームによると、この形成機構は、量子多体効果という原子間の相互作用の影響により生じるもので、ミクロの世界を支配する量子力学の効果が現れたものであり、これまでの常識とは異なる物質の状態であるといえるとしている。

そのため研究チームでは今回の研究成果について、これまでの固体・液体・気体といった物質の状態に、新しい概念をもたらすことが期待されるとしている。