京都大学(京大)は2月22日、次世代半導体微細加工材料として注目されている「ポリスチレン」(PS)と「ポリメタクリル酸メチル」(PMMA)によるブロック共重合体(BCP)である「PS-block-PMMA」のつなぎ目に、「オリゴペプチド」を精密に導入することで、PS-block-PMMAの相分離下限分子量よりも低い分子量で長周期の「ラメラ構造」の形成に成功したと発表した。

同成果は、京大高分子化学専攻の大内誠教授、同・吉村智佳大学院生、森下智文大学院生(研究当時)、東京工業大学 物質理工学院材料系の早川晃鏡教授、同・難波江裕太助教らの研究チームによるもの。詳細は、高分子科学に関する全般を扱う学術誌「Macromolecules」に掲載された。

混ざり合わない2種類の高分子をつなげたBCPは、同じ高分子同士が集まろうとして自己組織化を起こし、数十nmから数百nmの周期的規則構造を持つラメラ構造や円柱構造などの「ミクロ相分離」を形成するのが特徴で、相分離後に形成される界面にはBCPの「つなぎ目」が存在することが知られており、そうしたつなぎ目はBCPの分子全体から見るとマイナーな成分でありながら、BCPの相分離に影響を与えると考えられている。

PS-block-PMMAは有望なBCPの1つとして期待されているが、相分離させるためには高分子量体が必要という課題があった。微細化を目指すため、低分子量体でも相分離させることが求められていた。

これまでにも両セグメントの界面に短いオリゴマーを導入して、低分子量PS-block-PMMAの相分離を促進する研究が報告されてきており、そうした流れを受け今回、研究チームは、さまざまなオリゴペプチドをつなぎ目に導入したPS-block-PMMAを合成し、つなぎ目のわずかな構造の違いがミクロ相分離挙動に与える影響を調べることにしたという。

具体的には、原子移動ラジカル重合で合成したPSの末端をアミノ基に変換し、その末端に対してアミノ基が保護されたアミノ酸を縮合し、脱保護によって再びアミノ基末端として、アミノ酸の付加を逐次的に繰り返すことで、オリゴペプチドを末端に有するPSが合成されたほか、別途、原子移動ラジカル重合によって末端に活性化エステル結合を有するPMMAを合成し、両ポリマーの末端間で縮合させることで、オリゴペプチドをつなぎ目に有するPS-block-PMMAが合成された。

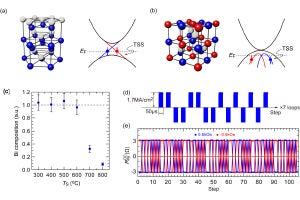

これを基に4つのアミノ酸の導入によって相分離挙動に与える影響が調べられ、4つの「フェニルアラニン」(F)からなるオリゴペプチド「FFFF」の導入が、相分離の誘発に効果があることが見出された。ただし、長周期規則構造の形成には至らなかったという。

そこでつなぎ目の運動性の付与と、つなぎ目とポリマー間の立体障害の低減が重要と推測し、FFFFの両端にアルキルスペーサーを有する「6-アミノヘキサン酸」(Hex)を導入し、HexFFFFHexの配列を有するオリゴペプチドをつなぎ目として有するPS-block-PMMAを合成。小角X線散乱(SAXS)と透過型電子顕微鏡(TEM)の観測から、ミクロ相分離して長周期ラメラ構造を形成することが確認されたという。同じ分子量でつなぎ目の構造が異なるものでは、このような長周期ラメラ構造の形成は確認できなかったことから、ミクロ相分離がつなぎ目構造に特異的であることがわかったとする。

今回の研究では、つなぎ目の構造のみが異なる6種類のPS-block-PMMAを用いて相分離の影響が調べられたとするが、その後も研究は進められており、アミノ酸の種類、組み合わせ、配列を変えることでつなぎ目の構造が異なる10種類以上のPS-block-PMMAが系統的に合成されており、つなぎ目の構造がほんのわずかに違うだけで、相分離挙動が変化することがわかったという。

研究チームによると、つなぎ目のオリゴペプチドの凝集とBCPの相分離が協調して自己組織化していると考えられ、半導体材料以外にBCPが用いられる材料(エラストマー材料、薬運搬材料、分散剤材料など)にも展開できる設計指針として興味が持たれるとしている。