宇宙航空研究開発機構(JAXA)は2月18日、赤外線天文衛星「あかり」によって取得された星の形成活動を探るために重要な情報である水素原子の再結合スペクトル線(水素再結合線)が、「超高光度赤外線銀河」において従来の理論では説明できない異常な値を示すことを発見したと発表した。

同成果は、JAXA 宇宙科学研究所(ISAS) 宇宙物理学研究系の中川貴雄教授らの研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

天文学の大きな課題の1つに、銀河における星形成活動を探ることがある。星形成活動を調べる際の基本ツールとして用いられているのが、電離した水素イオンが、電子と再結合する際に放出する一連のスペクトル線である水素再結合線であり、中でもHα線などの可視光域における水素再結合線は観測の容易さもあり、幅広く用いられてきた。

今回の研究では、爆発的な星形成活動が起きていると考えられている超高光度赤外線銀河を観測対象としたが、可視光域の水素再結合線は、星間塵による減光(星間減光)の影響を受けやすいという欠点を抱えており、今回の観測でも可視光域の水素再結合線では、星形成活動の真の姿を観測することはできていなかったという。

そこで研究チームは、JAXAが2006年2月に打上げ、2011年11月に運用を終了した赤外線天文衛星「あかり」が取得した観測データを活用することとし、星間減光の影響を受けにくい赤外域の水素再結合線「Brα」(波長4.05μm)および「Brβ」(波長2.63μm)を用いて、超高光度赤外線銀河における星形成の真の姿をとらえることを試みたという。

その結果、従来は水素再結合線の強度比を予測する従来の理論「ケースB」では、2本の再結合線の強度比(Brβ/Brα線比)が、0.565よりも小さな値になると予測されてきたが、実際に「あかり」が観測した超高光度赤外線銀河のいくつかは、その比が1程度と、理論値を大きく上回る異常値として示されたという。

-

(左)水素再結合線の異常比が観測された高光度赤外線銀河の1つ「Mrk 273」のハッブル宇宙望遠鏡によるイメージ、(右)「あかり」が観測したMrk273のスペクトル。理論的には、Brβ線は、Brα線の約半分以下の強度になるはずであるが、この例では両者がほぼ同じ強度で検出されている。中央の輝線「PAH」は、多環芳香族炭化水素によるものであり、やはり星形成の指標となる (左)(C)NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University) (出所:JAXA Webサイト)

このことから、研究チームではケースB理論を導くために従来から常識として用いられてきた仮定が、実は超高光度赤外線銀河には適用できないのではないかとの疑問を持つことになったという。従来は、水素原子が放出するBrα、Brβ線は、ほかの水素原子に吸収されることなく、地球まで届くと考えられていたが、超高光度赤外線銀河には大量の水素ガスが存在するため、銀河の中心近くにある水素原子から放出されたBrα線は、銀河の表面近くにある別の水素原子に吸収されてしまい、必ずしも地球までは到達しないのではないかと推測されたとする。

-

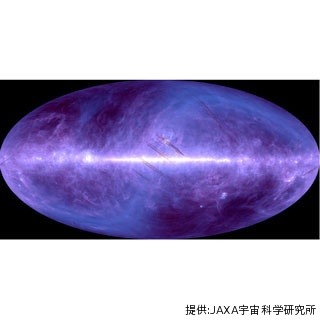

「あかり」により観測された水素再結合線の強度。星印(★)で示された3つの銀河の結果は、観測誤差を考慮しても、理論上限値(Brβ/Brα比が0.565)の線よりも明らかに左上にあり、ほかの多くの銀河の観測結果も同様の傾向を示していることがわかった。これらの観測結果は、従来の理論(ケースB)では説明することができない異常強度比を示している (出所:JAXA Webサイト)

この考えについて、理論モデル計算により詳しく調べられた結果、超高光度赤外線銀河の水素ガス雲の環境が、天の川銀河の典型的な環境よりも、1000倍以上高密度であれば、「あかり」の観測データの異常に大きなBrβ/Brα線強度比を説明できることが判明したという。

なお、超高光度赤外線銀河において、何が爆発的な星形成活動を引き起こしているかは明らかにはなっていないが、「あかり」の観測結果によれば、星形成の材料である水素ガス雲が、超高光度赤外線銀河では、天の川銀河よりもはるかに高密度であることが示されたことになることから、研究チームでは、これが爆発的な星形成活動につながった可能性が示唆されるとしている。

そのため研究チームでは今後、打ち上げられたばかりのNASAのジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡を用いて、この結果のフォローアップ観測を行うことを予定しているとしている。