東京大学(東大)は2月17日、電子と正孔(ホール)の結合状態の「励起子」が生み出す反強磁性型の「励起子絶縁体」を実験と理論の両面から発見したと発表した。

同成果は、東大 理学系研究科 物理学専攻の諏訪秀麿助教に加え、米・ブルックヘブン国立研究所、スイス・ポールシェラー研究所、米・テネシー大学、米・アルゴンヌ国立研究所、米・オークリッジ国立研究所、中国科学院、上海科技大学の研究者が参加した国際共同チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

物質中で結合状態を作った電子と正孔は励起子と呼ばれる複合粒子として振る舞い、それが「ボーズ・アインシュタイン凝縮」を起こすと、励起子絶縁体と呼ばれる状態を生み出すことがこれまで理論的に予言されていた。量子力学的性質として、励起子には2種類あり、これまで「スピン一重項」の励起子の凝縮による励起子絶縁体の研究は精力的に進められてきた一方、「スピン三重項」の励起子による励起子絶縁体は、凝縮に特別な結晶構造と、絶妙な相互作用バランスの両方が必要となることから発見されていなかったという。

三重項励起子が凝縮することで生じる励起子絶縁体は複数あるとされ、反強磁性型はその1つ。今回の研究では、その反強磁性型励起子絶縁体が生じるメカニズムの解明が進められた。

具体的には、三重項状態が安定化する条件を導き出したほか、電子間相互作用を強めていくことで「量子臨界点」に達すると、電荷ギャップより励起子の結合エネルギーの方が大きくなることで、バンド絶縁体が不安定化し、励起子がボーズ・アインシュタイン凝縮を起こし、この臨界点を過ぎると、スピンのアップとダウンが交互に並ぶ磁気秩序を持つ反強磁性型の励起子絶縁体が生じることを明らかにした。

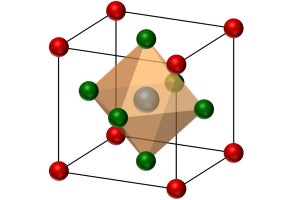

また、反強磁性型励起子絶縁体特定の鍵となる、特徴的な励起モードである「縦モード」の検出に必要な条件も導出。これらの条件を満たす反強磁性型の励起子絶縁体として、ストロンチウムとイリジウムの酸化物「Sr3Ir2O7」が発見されたほか、同物質の縦モードが持つ特徴を理論的に予測し、実験的に同定することにも成功したとするほか、電荷ギャップと磁気励起エネルギーが同程度であることを反映して、縦モード励起のピークは限られた波数ベクトルでのみ現れることを踏まえた理論計算から、実験結果を高い精度で再現することに成功したともする。

-

(a)イリジウム酸化物Sr3Ir2O7の結晶構造。(b)2層中のイリジウムとz方向の反強磁性秩序。(c)qc=0、(d)qc=0.25、(e)qc=0.5の波数における散乱強度のエネルギー依存性 (出所:東大Webサイト)

さらに縦モード励起エネルギーの温度依存性調査から、磁気転移温度付近で顕著な励起エネルギーの低下(ソフト化)を観測。これは転移温度より高温で安定化し始めた励起子が、相転移温度でボーズ・アインシュタイン凝縮を起こす理論予測と一致しているとする。

-

(a)波数(0,0)かつqc=0、(b)(1/2,1/2)かつqc=0、(c)(0,0)かつqc=0.5、(d)(1/2,1/2)かつqc=0.5での温度とエネルギーに対する散乱強度のカラープロット。(e)波数(0,0)、(f)(1/2,1/2)での散乱エネルギーゼロ付近の弾性散乱強度の温度依存性 (出所:東大Webサイト)

電荷スピン結合が反映されて、磁気転移温度でキャリアの減少に伴い電気抵抗が増加するといった現象は、スピン模型を用いた先行研究の理論では統一的に理解することができなかったという。しかし、今回の研究でが、電荷の自由度を適切に取り入れた理論が構築され、Sr3Ir2O7の実験結果を包括的に説明しつつ反強磁性励起子絶縁体の同定に成功したと研究チームでは説明している。

なお、研究チームでは、今回の反強磁性励起子絶縁体の発見により、今後、三重項励起子の凝縮現象について、より詳細な実験的検証と操作が可能になるとのことで、電子の電荷・スピン・軌道自由度が複雑に絡み合う物性現象の理学的解明と、将来的な量子マテリアルのデザインと工学的応用につながるとの期待を示している。