理化学研究所(理研)の研究グループは、雌マウスが孤独を感じ仲間を求める行動に重要な分子神経機構を確認したことを発表した。

同研究では、群れで暮らす雌マウスを仲間と窓柵で隔離すると、「内側視索前野中央部(Medial preoptic area, the central part:cMPOA)」の「アミリン」という神経ペプチドの発現が減り、1週間でほぼ枯渇することを発見。

その孤独マウスを仲間と再会させると、cMPOAが活性化し、アミリンの発現は2週間で元に戻ったという。cMPOAのアミリンやその受容体である「カルシトニン受容体(Calcr)」の量を人工的に減らすと、仲間と接触しようとする行動が減少し、逆にアミリン細胞を薬理遺伝学の手法で人工的に活性化すると接触を求める行動が増加した。

これらの結果から、孤立状態を感知し、仲間と一緒にいようとする雌マウスの親和的社会行動は、cMPOAのアミリンとカルシトニン受容体との結合によって制御されていることが確認されたという。

同研究成果は、理研 脳神経科学研究センター 親和性社会行動研究チームの福光甘斎基礎科学特別研究員、同黒田公美チームリーダーらの共同研究グループによるもの。

なお、科学雑誌「Nature Communications」に2月8日付で研究成果がオンラインで掲載された。

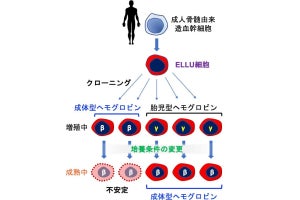

黒田公美チームリーダーらは、親子関係に必要な脳内メカニズムを研究してきており、子育てに共通して必要な脳のメカニズムとして、cMPOAにある「カルシトニン受容体」を持つ神経細胞を発見した。特に母親では、雌生殖ホルモンの作用とともにカルシトニン受容体の量が増え、子育てに必要なcMPOA神経細胞が活性化することで、身の危険を冒しても子どもを守る子育て意欲を示すと考えられている。

この研究の過程で研究チームは、群れで暮らしていた雌マウスを1匹飼いにすると、cMPOA内のアミリンの発現がほとんどなくなることを、偶然発見したという。

そこで今回の研究では、cMPOAやアミリンの成体同士の社会性における役割を調査した。

共同研究グループはまず、cMPOAにおけるアミリンの発現量が変動する条件を調べるために、雌マウスを1匹だけ集団から隔離する調査を実施。すると、隔離されたマウスでは、アミリンを発現する神経細胞(アミリン細胞)の数が2日で約半分に減少し、6日でほぼ0となったという。

そして、その後再び集団飼育すると、約2週間でアミリンの発現量は元に戻った。

また、完全に1匹に隔離した場合と、柵のついた窓越しに他のマウスが見える状況で隔離した場合では、どちらもアミリン細胞の数は6日で3%以下に減少。この結果から、雌マウスにおけるアミリン細胞の数の維持には、匂いや視覚的な刺激だけでなく、仲間との触れ合いが必要なことが分かったという。

行動面では、集団マウスに比べて、隔離されたマウスはじっとしていることが少なく、仕切りの窓柵の下を掘ったり、窓柵の周辺を調べる行動をとった。

さらに、窓柵越しに他のマウスが見える状況で隔離されたマウスが窓柵をかむ時間は、完全に単独のときの5.2倍だったことから、他のマウスが見えていると、窓柵をかんで破ろうとする意欲がより高まると考えられるという。

隔離してから2日後、窓に柵がなくマウスが自由に行き来できる仕切りに交換し、隔離マウスを他のマウスと一緒にしたところ、隔離マウスは積極的に他のマウスの匂いを嗅いだり触れ合う行動が見られた。そして1時間ほど経つと、マウスたちが集団になって寝る様子が観察されたとしている。

cMPOAのアミリン細胞の活性はマウスを集団から隔離すると下がり、隔離状態から集団飼育にすると上昇が見られたことから、社会的接触の情報によってアミリン細胞が活性化し、アミリンの発現量が維持されていると考えられるという。

研究グループは、社会的隔離や接触によって発現量が増減する物質はほかにもあるが、アミリンほど迅速かつ極端に社会的状況に応じて発現量が変動する物質はこれまでに知られていないとしている。

アミリンの受容体は、カルシトニン受容体ともう一つのタンパク質からなる複合体で、cMPOAでは、アミリンとカルシトニン受容体はそれぞれ別の神経細胞で発現しており、カルシトニン受容体を発現する神経細胞(Calcr細胞)はアミリンをcMPOAに投与したときや、隔離された雌マウスを仲間と再会させたときに活性化したという。

次に、cMPOAのアミリン細胞やCalcr細胞が単純に身体的接触という触覚刺激によって活性化するのかを確かめるために、不安・恐怖によってマウス同士が接触する状況をつくり検証。マウスの活動時間である夜に、突然強い光を照射すると、マウスは互いに身を寄せ合って警戒し、身を守ろうとする行動が見られる(防衛的ハドル)。

この防衛的ハドルの状況では、不安や恐怖に反応する脳部位は活性化したが、cMPOAなどの内側視索前野(MPOA)は活性化しなかった。したがって、cMPOAは単純に身体的接触刺激で活性化するのではなく、親和的社会性(親和的な関わり)での身体的接触を必要とすると考えられるとしている。

そこで、アミリンやカルシトニン受容体が親和的社会性にどのように関係するのかを調べるために、アミリンを発現する細胞だけがCreタンパク質を発現するように、人工的に作製された遺伝子組み換えマウス「アミリン-Creトランスジェニックマウス」を作製し、そのcMPOAに薬理遺伝学的手法であるDREADD法を用いて、アミリン細胞を人工的に活性化した。すると、野生型に比べて隔離マウスが窓柵をかむ行動、つまり仲間と接触しようとする行動は4.7倍に増加したという。

逆に、アミリン遺伝子を欠損させた遺伝子組み換えマウス(ノックアウトマウス)を作製し、アミリンを産生できなくしたところ、ノックアウトマウスでは、隔離下で窓柵をかむ行動が26%に著しく減少した。また、RNA干渉法を用いてcMPOAのカルシトニン受容体の発現を約30%まで減らしたノックダウンマウスでは、隔離下で窓柵をかむ行動は半分以下に減少が見られたとのことだ。

これらの結果から、アミリン-カルシトニン受容体神経回路によるシグナル伝達が、孤独を感知し仲間と再会しようとする行動の重要な部分を担っていることが明らかになったという。

研究グループは2021年、同じcMPOAのカルシトニン受容体細胞が子育て行動に必須であることを発見した。今回の研究で報告した成体同士の親和的社会行動と子育て行動が同じ神経基盤を持つ利点として、共同子育ての促進が考えられる。

母マウスは単独でも子育ては可能だが、母親が集まると大きな巣を作り、誰にでも授乳をする「共同授乳」で子どもを育て、共同授乳は子どもの成長を促進するため、子育て中はアミリンの発現量が増加し、成体同士の社会的接触を増やすと考えられるという。さらに、系統発生学や比較行動学的観察により、共感性や利他性を含む高度な成体同士の親和的社会性は、もともと子育てから進化したのではないかと、ダーウィンをはじめ多くの研究者が推測してる。同研究成果は、この古くからの仮説に物質的根拠を与えるのではないかと研究チームはいう。

これらのことから、cMPOAのアミリン-カルシトニン受容体神経回路は、ヒトの共同子育てや、大人同士の社会性にも関わっている可能性があるが、げっ歯類での研究結果をすぐにヒトに当てはめることはできないため、ヒト以外の霊長類での研究を今後進める計画だとしている。