産業技術総合研究所(産総研)は1月28日、フッ化リチウム(LiF)と酸化マグネシウム(MgO)を組み合わせたトンネル障壁層を用いた新構造の磁気トンネル接合素子(MTJ素子)を開発し、磁気メモリ(MRAM)の記録保持特性の指標となる垂直磁気異方性の改善に成功したと発表した。

同成果は、産総研 新原理コンピューティング研究センター 不揮発メモリチームの野﨑隆行研究チーム長らの研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の材料科学全般を扱うオープンアクセスジャーナル「NPG Asia Materials」に掲載された。

IoT社会ではさまざまな場所にセンサが設置され、そこから得たデータをAIを活用して解析することとなるが、センサやデータセンターの数が増えれば、トータルのエネルギー消費量は増加することとなり、環境保護などの観点からも低消費電力化のさらなる進展が求められている。そうした技術アプローチの1つとして、脳におけるニューロンとシナプスの活動を模倣する試みである「脳型コンピューティング」の研究開発が進められている。この実現のためのポイントとなるのが、シナプスの機能を再現することだが、それには情報の重要性を“重み”としてメモリ自体が記憶する必要があるため、低消費電力で駆動し、かつ待機電力を必要としない不揮発性メモリの実現が求められており、その候補の1つとして高速性や高い繰り返し動作耐性、既存の半導体プロセスとの親和性などを兼ね備えているMRAMが挙げられている。

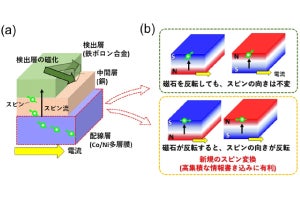

MRAMは電流書き込み型ならギガビット級がすでに製品化されている。現在、次世代技術として研究開発が進められているのが、磁化の向きを電圧のみで制御する「電圧書き込み型MRAM」で、電流書き込み型と比較して1~2桁小さい書き込み電力が実証されており、不揮発性メモリでありながらSRAM並みの低駆動電力化が可能であると期待されている。

しかし、電圧により書き込みを行うために記録層膜厚を電流書き込み型より約半分に薄くする必要があり、同じ材料で構成した場合には記録保持特性が半減することが課題となっていた。そこで研究チームは今回、新材料開発による記録保持特性の改善を目指し、LiFとMgOを組み合わせた複合トンネル障壁層を有する新構造MTJ素子の開発に取り組むことにしたという。

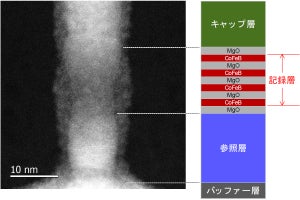

今回作製されたMTJ素子は、クロム(Cr)下地層上に形成されているFe薄膜を垂直磁化型の記録層とする構造で、膜厚は0.5nm程度となっている。通常はMgO単層がトンネル障壁層として用いられるが、今回の研究ではFeとMgOの間に、原子が膜厚方向に1~2層だけ並んだ程度の薄い絶縁体でありトンネル障壁層としての機能を有しているLiFを導入したという。

電流書き込み型では、Fe/MgO界面で誘起される垂直磁気異方性を増強する方法として、Fe/MgOの界面数を増やすMgO/Fe/MgOなどの多層構造化が行われてきたが、電圧書き込み型では薄い記録層を用いるため、積層構造化は容易ではないことから、今回は、Feと接する界面にLiFを導入したLiF/MgO複合トンネル障壁層を採用することで、Fe記録層の垂直磁気異方性が改善されることを確認。MTJ素子としては、通常のメモリ用MTJ素子とは異なり、無磁界下で記録層の磁化が垂直方向、参照層の磁化が面内方向に向いた磁化配置を採用して評価を実施。その結果、LiFを導入することで、抵抗が飽和するのに必要な磁界(=垂直磁気異方性)が約2倍に増加することを確認。これは記録保持特性が約2倍に改善されていることに相当するとのことで、これにより記録層の薄い電圧書き込み型MRAMにおいても高い記録保持特性が実現可能となったとしている。

研究チームでは、今回の特性改善により、電圧書き込み型MRAMにおいても電流書き込み型MRAMと同程度の記録保持特性が実現でき、ギガビット級の大容量化への道筋が示されたとしているが、DRAM代替などのさらなる大容量化を目指す上では、現状の特性は不十分だともしており、今後は、下地層や磁性層材料も含めた材料・構造設計により、さらに2倍の垂直磁気異方性増大、および電圧書き込み技術の開発を進める予定としているほか、フッ化物トンネル障壁層を導入したMTJ素子の量産技術への可用性検討と、製造プロセス開発への展開を目指すとしている。