京都大学(京大)と新潟大学は1月26日、ヒトやチンパンジーを含む霊長類4種の脳波を計測し、大脳が音を処理する速さを比較した結果、音の始まりを大脳が分析したことを示すN1という脳応答のタイミングが、霊長類4種の中でヒトがもっとも遅かったことを確認したと発表した。

同成果は、京大 霊長類研究所の中村克樹教授、京大 野生動物研究センターの平田聡教授、新大の伊藤浩介准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

ヒトの脳神経細胞の数は、これまで調べられたどの哺乳類よりも多いことが分かっている。発達した脳は、発達していない脳よりも高速な処理が可能がイメージがあるが、神経細胞の数が増えれば、それに比例して、脳の特定領域にて1つの処理を行うのにかかる総時間が長くなる可能性がある。例えば、神経細胞間を伝わる電気信号と化学物質の受け渡しがどの生物でも同じ速度であるとした場合、原始的なサルのシンプルな脳処理では仮に50個の神経細胞を通過するとして、ヒトではそれが100個であれば、処理時間は2倍になることが考えられる。つまり、どの動物よりも多くの神経細胞が処理に参加することで、ヒトの脳こそがもっとも処理が遅くなると考えられることとなる。そこで研究チームは今回、この予測の検証に向け、ヒトを含めた霊長類を用いた実験を行うことにしたという。

具体的には、コモンマーモセット、アカゲザル、チンパンジー、ヒトという、脳の大きさの異なる霊長類4種につき、無侵襲の脳波計測を用いた脳の処理スピード比較として、音によって大脳の聴覚野から誘発されるN1と呼ばれる脳反応が、音の鳴り始めから何ミリ秒後に生じるかの調査を行ったという。

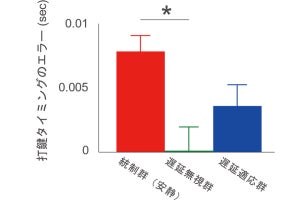

その結果、N1発生タイミングは、コモンマーモセットで40ミリ秒、アカゲザルで50ミリ秒、チンパンジーで60ミリ秒、ヒトで100ミリ秒と、脳が大きくなるほど遅くなり、ヒトで特に顕著に遅延していることが確認されたという。

耳で受けた音の情報が大脳の聴覚野に伝わるのにかかる時間は、ヒトからコモンマーモセットまで、最短10~20ミリ秒とほとんど変わらないとされるため、N1の応答時間の違いは、聴覚野の内部での処理時間の違い、ということとなり、脳が大きくなり、聴覚野の神経細胞の数も増え、より多くの神経細胞が音の処理に関わることで、反応が遅くなったと考えられ、推測が正しいということを示す結果だという。

N1の生じるタイミングが遅いということは、音を分析する時間窓が長いことを示唆するという。実際に研究チームの2019年の研究により、聴覚処理の時間窓が、マカクザルよりもヒトの方が長いことを報告済みだという。

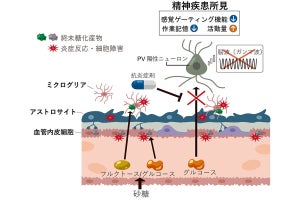

脳が大きくなり神経細胞の数が増えると、処理に時間がかかるということは、何らかの判断を下すまでに時間がかかるということと等しく、野生の世界では明らかなデメリットとなる。しかし、時間窓が広がり複雑な刺激を処理できるようになるという、デメリットを補って余りあるメリットがあるからこそ、ヒトの脳はこれほど大きくなり、高度に進化した可能性が考えられると研究チームでは説明しており、これは、今回の研究成果にもとづく、ヒト脳進化の新仮説となるとしている。

なお、研究チームでは、今回の研究は、時間の処理が特に重要な聴覚に焦点をあてて調査が行われたが、今回の研究で見られたような、ヒトの脳における脳処理時間の延長は、聴覚以外の感覚や高次機能など、ヒトの大脳における処理の全体にわたって起こった可能性もあると考えられるとしており、さまざまな感覚や認知につき、長い時間窓でじっくりと時間をかけて大局的な処理をすることで、動作は遅くとも、高度な機能を獲得したのがヒトの脳ではないかと予想されるとしており、今後、この仮説の検証を目指すとしている。