東北大学は1月14日、導電性高分子を用いた、脳の神経回路を構成するシナプスの動作を模倣した「神経模倣素子」の高性能化と動作原理解明を目指した研究を進めた結果、同素子の応答は素子内のイオンの動きに支配されることが明らかになったと発表した。

同成果は、東北大大学院 工学研究科 応用化学専攻の山本俊介助教、英・ケンブリッジ大学のジョージ・G・マリアラス教授らの研究チームによるもの。詳細は、材料科学や電子および磁性材料の工学などを扱う学術誌「Advanced Electronic Materials」に掲載された。

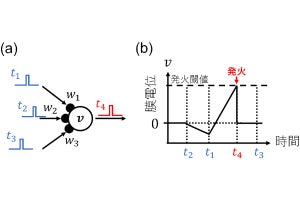

近年、ディープラーニングに代表される技術でAIが大きく進展したが、最近はこうしたソフトウェア研究に加え、脳の持つすぐれた情報処理能力をハードウェア的に実現することを目的とした研究も進められており、その中の1つとして脳の神経回路を構成するシナプスの動作を模倣し、入力側への信号入力頻度や数によって出力側への信号伝達効率が変化することなどを特徴とする「神経模倣素子」の研究が注目を集めている。

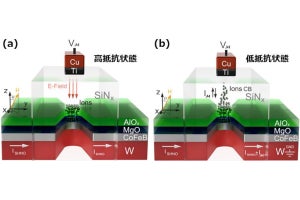

そうした背景のもと、研究チームはこれまで導電性高分子を用いた「電気化学トランジスタ」という電子素子についての研究を進めてきた。同素子は電子とイオンの2種類を輸送する「混合伝導体」を活性層(チャネル)とし、同層へのイオンの注入と抜き出しにより、活性層の電気伝導率を変調する仕組みを持っており、ウエアラブル機器や生体センサなどへの応用が期待されている。

電気化学トランジスタ型の神経模倣素子はその特徴などはわかっているが、実はその動作原理は必ずしも明らかにはなっていなかったという。研究チームもこれまでの研究において、イオン伝導性高分子を添加することで応答速度を制御することに成功しているが、実はそれも理由がわかっていなかったという。そのため、望みの応答を得るにはどのような設計にすればよいかといった問いに十分に答えることができなかったとする。

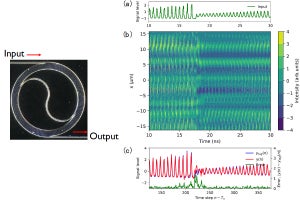

そこで今回の研究においては、電解質として用いるイオンの種類や膜の架橋度などを変えた一連の物性評価によって、電気化学トランジスタのイオン注入(ゲート)および出力信号(ドレイン)それぞれの過渡的な応答を測定することにしたという。

その結果、用いるイオンのサイズによってイオン注入の速度が変化することが見出されたほか、全体の応答速度がイオン注入速度に支配されていることも判明。これらの実験事実に基づいて神経模倣動作のモデル化を試みたところ、望みの応答を得るための条件を明らかにする「地図」を作成することに成功したという。

研究チームでは今回の研究にて、神経模倣素子の応答速度を自在に制御するための設計指針の確立に成功したことを踏まえ、今後はさらなる高性能・高機能化を目指した材料開発と、素子を複数組み合わせた回路網の構築に向けた応用研究の両面から研究展開が期待されるとしている。