京都大学(京大)は1月13日、国際多施設共同観察研究のデータを用いて、パーキンソン病において日常的身体活動量や運動習慣の維持が、長期にわたって疾患の進行を抑制する可能性を示唆し、活動の種類により異なる長期効果を持つ可能性を示したと発表した。

同成果は、京大大学院 医学研究科の月田和人大学院生(帝京大学 先端統合研究機構 特任研究員/関西電力医学研究所 睡眠医学研究部 特任研究員兼務)、同・酒巻春日 大学院生、同・高橋良輔教授らの研究チームによるもの。詳細は、米神経学会が刊行する公式学術誌「Neurology」に掲載された。

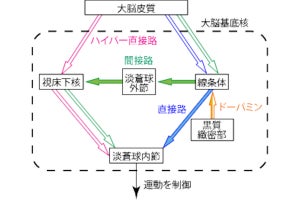

パーキンソン病は、脳内のドーパミン量を増やすパーキンソン病治療薬「レボドパ」をはじめとした、ドーパミン作動性療法など、数々の症状を改善させる治療法が存在するが、それらは対症療法であり、疾患の進行を抑制するような治療法はまだ開発できていないのが現状である。

そうした中、近年になって、運動の介入によりパーキンソン病の運動症状が改善すること、また運動習慣の高い群の方がパーキンソン病症状の進行が緩徐であることなどから、運動によるパーキンソン病症状の進行抑制効果に注目が集まっているという。しかし、2年程度の短期的な観察しか行われていないことや、交絡因子の調整が難しいことから、信頼できる結論はまだ得られていないという。

そこで研究チームは今回、国際多施設共同観察研究であるPPMI(Parkinson's Progression Markers Initiative)研究のデータを用いた解析を実施することにしたという。PPMI研究では、多くの臨床項目が長期的かつ包括的に評価されており、また患者の日常的身体活動量や運動習慣の評価も行われている。

そのため、PPMI研究の237名のパーキンソン病患者のデータに、種々の交絡因子を調整した多変量線形混合モデルや傾向スコアマッチングを適用させ、日常的身体活動量と運動習慣が、長期的(5~6年程度)にどのような臨床症状に交互作用効果を持つのかを探索したとする。その結果、日常的身体活動量と運動習慣を維持すれば、長期的なパーキンソン病の症状の経過の改善と関連する可能性があることが示されたという。

また、1~2時間程度の中等度以上の運動習慣を週に1~2回程度継続することは、主に歩行・姿勢の安定性の進行の改善と有意な関連が認められたともするほか、1日に2~3時間程度の労働に関連した活動を継続することは、主に処理速度低下の進行の改善と有意な関連が認められ、家事に関連した活動を継続して行うことは、主に日常生活動作能力低下の進行の改善との有意な関連が認められたという。

研究チームによると、今回の研究成果は、パーキンソン病における疾患抑制療法の確立に寄与するものと考えられるとしているほか、活動の種類により効果のある症状が異なる可能性があるということが示されたことで、個々のパーキンソン病患者の症状に合わせて、適切に日常的身体活動量や運動の種類についても変化させていくことの重要性がますます認識されるものと期待されるとした。

プロジェクトマネージャーの高橋教授は今回の成果に対し、「今回のプロジェクトでは認知症を発症前に予測し、予防可能とすることを目指しています。そのためには、発症を予測した後、予防する手法の確立が重要です。本研究は特定の患者群(パーキンソン病)を対象としたものではありますが、ヒトにおけるビックデータを活用して日常的身体活動や運動習慣の長期にわたる交互作用効果を確認し、活動の種類による効果の差異を見出しました。この成果は本研究開発プロジェクトを通じた認知症の予防へ向けて、生活習慣への介入で、認知症発症の基盤となる神経変性予防が行える可能性を示す重要な研究であると考えています」とコメントしている。