理化学研究所(理研)は、陽子とその反物質である反陽子の質量電荷比(質量/電荷)をそれぞれ測定したところ、2015年に測定されたものと比べて、およそ4倍高い精度となる1兆分の16で両者が一致していること、ならびにアインシュタインの「弱い等価原理」が3%の精度で成立していることを明らかにしたと発表した。

同成果は、理研 開拓研究本部 Ulmer基本的対称性研究室のステファン・ウルマー主任研究員(欧州原子核研究機構(CERN)研究員兼任)、同・クリスティアン・スモーラ客員研究員(マインツ大学研究員兼任)、同・ジャック・デヴリン客員研究員(CERN研究員兼任)、同・山崎泰規 客員主管研究員、独・マックスプランク研究所のクラウス・ブラウム ディレクター、ドイツ標準研究所のマティアス・ボルシェー研究員、ドイツ重イオン研究所のウォルフガング・クイント研究員、独・マインツ大学のヨッヘン・ヴァルツ教授、独・ハノーバー大学のクリスチャン・オスペルカウス教授(ドイツ標準研究所 研究員兼任)、東京大学大学院 総合文化研究科 相関基礎科学専攻の松田恭幸教授らが参加する国際共同研究チーム「BASE実験グループ」によるもの。詳細は、英科学誌「Nature」に掲載された。

素粒子物理の標準理論における未解決問題は複数あるが、そうした問題の1つに、ビッグバンの際、粒子と反粒子が対となって生成されたはずであるにも関わらず、現在の宇宙には物質だけが残り、反物質は見当たらない「なぜ我々の宇宙から反物質は消えてしまったのか」という問題がある。

さらに、自然界には「電磁力」、「弱い力」、「強い力」、「重力」という4つの力(相互作用)が存在することが知られているが、標準理論には重力が含まれておらず、4つすべてを統一できていない。これまでのところ物質間に働く重力については詳しく研究されてきているが、物質と反物質間に働く重力については直接測定された例はなく、現在、3つの研究グループが、反陽子と陽電子からなる反水素原子と地球の重力の相互作用の測定に向けた、反水素原子の自由落下実験の準備を進めているという。

また、理研のUlmer基本的対称性研究室を中心とするBASE実験グループでは、サイクロトロンを用いて陽子と反陽子の性質を高精度で比較する研究を進めてきており、2015年には陽子と反陽子の質量電荷比を1兆分の69という高い精度で測定することに成功している(反陽子の磁気モーメントの聴講精度測定も2017年に成功)。今回の研究は、さらなる高精度で陽子と反陽子の質量電荷比を求めることに挑むものだという。

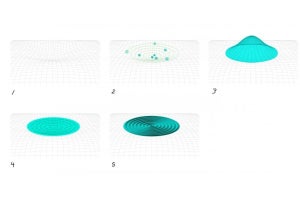

測定精度を上げるための工夫が施され、合計624万秒にもおよぶ測定を実施。その結果、陽子と反陽子の質量電荷比が従来比で4倍ほど上回る1兆分の16の精度で一致することが判明した。

さらに、陽子のサイクロトロン周波数測定で通常の時計が、反陽子のサイクロトロン周波数測定で反時計ができることを踏まえ、季節ごとに異なる地球と太陽の距離によって変化する太陽から受ける重力エネルギー(太陽重力)が変わると、時計の進み方も変わると一般相対性理論ではされていることから、陽子を用いた時計と反陽子を用いた反時計の動きを比べ、弱い等価原理が成り立っているかの検証も実施。測定の結果、物質-物質間および反物質-物質間に働く重力が3%の精度で同じであること、すなわち弱い等価原理が3%の精度で成立することが示されることとなったという。

今回の研究成果について研究グループでは、反物質を含む弱い等価原理の研究に新たな研究手段を提供するものだとするほか、なぜ現在の宇宙から反物質が消えてしまったかという謎の解明に向けた第1歩にもなることが期待されるとしている。

なお、BASE実験グループでは、陽子や反陽子をより冷却する新たな技術や、反陽子を容器に入れ、電磁的なノイズの小さい環境へ輸送する技術を開発中であり、これらを組み合わせることで、質量電荷比や磁気モーメントの測定精度が向上することが期待されるとしている。

また、重力について今回の研究で得られた3%という精度は、ほかの3つの研究グループが進めている、反水素原子を自由落下させて反物質-物質間の重力を測定しようとする研究が目指す精度と同程度になっており、相補的な研究であるといえるとのことで、もし今回の結果が、反水素原子の自由落下実験を進めているほかの3つの研究グループの結果と違うようなことがあれば、まったく新しい物理の幕開けにつながるとしている。