米国航空宇宙局(NASA)は2021年12月15日、太陽探査機「パーカー・ソーラー・プローブ」が、太陽の上層大気であるコロナへ突入することに成功したと発表した。

探査機が太陽に“触れた”のは史上初めて。太陽風の磁力線の向きがS字型になる現象の起源も突き止めることにも成功した。太陽コロナの粒子と磁場を直接探査することで、太陽そのものと、太陽が太陽系に及ぼす影響について、重要な情報を得ることができたとしている。

成果をまとめた論文は、『Physical Review Letters』に掲載されたほか、『Astrophysical Journal』にも受理された。

太陽に触れるミッション

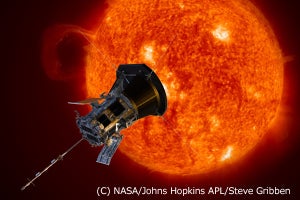

パーカー・ソーラー・プローブ(Parker Solar Probe)は、NASAとジョンズ・ホプキンズ大学応用物理学研究所が運用している太陽探査機で、太陽コロナの中に飛び込んで観測する、史上初のミッションである。

NASAは「太陽に触れるミッション」と形容。その高温に耐えるために、耐熱シールドをはじめ、さまざまな工夫が施されている。

2018年8月12日に打ち上げられたあと、金星の近くを通過(フライバイ)して軌道を変え、早くも11月には太陽へ接近。その後も金星フライバイを繰り返しながら、運用終了までの7年間に24回の太陽接近・観測を実施する予定で、2021年12月現在、10回までをこなしている。

地球などの天体とは異なり、太陽には固い表面はない。しかし、その上層部には、重力と磁力によって太陽につなぎとめられた超高温の大気、「太陽コロナ」が存在する。

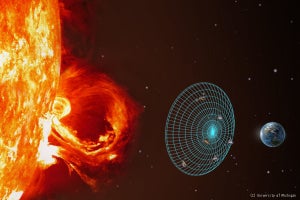

このコロナを構成している物質が、熱と圧力によって徐々に遠ざかっていくと、やがて重力と磁場が弱くなり、太陽の大気として維持できなくなる点に到達する。この地点を「Alfven critical surface(直訳で「アルヴェーン臨界面」)と呼び、ここが太陽の大気の終わりであり、そして太陽風が始まる場所となる。

太陽風とは、太陽からプラズマ(電気を帯びた希薄なガス)が噴き出し、太陽の磁場を引きずりながら、秒速300~900kmという猛スピードで太陽系を横断し、地球やその周辺まで到達している現象のこと。アルヴェーン臨界面を超えると、太陽風の速度が非常に速くなり、太陽との関わりが途切れ、そのガスが太陽に戻ってくることはできなくなる。

これまで、アルヴェーン臨界面がどこにあるのか、つまり太陽コロナはどこまで存在して、そしてどこから太陽風が始まっているのかは、正確にはわかっていなかった。コロナを遠くから撮影した画像から、太陽表面から10~20太陽半径の間、約700万kmから1380万kmのどこかにあるのではと推定されていた。

パーカーは螺旋を描くように、フライバイごとに太陽に近づく軌道を飛ぶ。つまりフライバイを重ねるごとに、より太陽に近づくことができる。そのため、どこかのタイミングでアルヴェーン境界面を超えること、すなわち太陽コロナの中に突入し、太陽に“触れる”ことになると期待されていた。

ついにコロナの中に突入

そして今回、パーカーの科学者チームは、2021年4月28日に行った8回目の太陽フライバイ中に、太陽表面から18.8太陽半径(約1300万km)の地点を通過した際、初めてアルヴェーン臨界面を超え、ついにコロナに突入したと発表した。

決め手となったのは、探査機が観測した磁気と粒子の状態だった。分析の結果、コロナに特有のものであることがわかったため、コロナに突入したことが裏付けられたとしている。

また、送られてきたデータからは、探査機は太陽のフライバイ中、コロナの中を何度も入ったり出たりしていることもわかったという。これは、アルヴェーン臨界面が、なめらかなボールのような形状ではなく、表面にしわのような凹凸や谷のある形状をしていることを示しているとしている。

今後、これらの形状が、太陽の表面の活動とどのように対応しているのかを調べることで、太陽での出来事がコロナや太陽風にどのような影響を与えているかを知ることができるという。

パーカーのプロジェクト・サイエンティストを務める、ジョンズ・ホプキンス応用物理学研究所のヌール・ラウアフィ(Nour Raouafi)氏は「パーカー・ソーラー・プローブは、太陽にきわめて接近し、コロナの状態をこれまでにないほど敏感に感じ取っています。磁場データ、太陽風データ、そして画像から、コロナに入ったことは疑いようもありません」と語る。

「皆既日食で見られるようなコロナ構造の中を、探査機が飛んでいるのを実際に見ることができたのです」。

また、今回Physical Review Lettersに掲載された論文の主執筆者で、BWX テクノロジーズのジャスティン・カスパー(Justin Kasper)氏は、「遅かれ早かれ、短時間でもコロナに遭遇するであろうことは十分に予想していました。しかし、すでに到達していることがわかり、非常に興奮しています」と語っている。

さらに、8月9日に行われた9回目の太陽フライバイでは、パーカーは、太陽表面から15太陽半径(約1050万km)まで接近。そこではコロナ・ストリーマー、もしくはpseudostreamerと呼ばれる領域を通過した。

コロナ・ストリーマーとは、太陽の表面にそびえる巨大な塔のような構造で、日食の際に地球から見ることができる。

コロナ・ストリーマーの中を通過する様は、NASAは「まるで嵐の目に飛び込んでいくよう」と表現。通過時には周囲は静まり、粒子の速度が低下し、「スイッチバックス(switchbacks)」と呼ばれる太陽風にある磁気のジグザグ構造の数が減少したという(スイッチバックの詳細は後述)。これは、探査機が普段遭遇している、激しく粒子が吹き荒れる太陽風の中とは対照的であり、粒子の動きを支配するほど強い磁場が存在する領域、すなわち探査機がアルヴェーン臨界面を通過し、磁場がその領域内のあらゆるものの動きをつかさどっている太陽コロナの中に突入していることを示す決定的な証拠となった。

この8回目、9回目の太陽フライバイにおいて、コロナの中を通過したのはわずか数時間にすぎない。ただ、2022年1月にも11回目のフライバイを行う予定で、そこでもまたコロナの中を通過するものとみられる。また、その後もフライバイするごとに太陽に近づき続け、最終的には太陽表面から8.86太陽半径(616万km)まで接近する予定となっており、コロナの内部のより詳細なデータが続々と得られるものと期待される。

また、コロナの大きさは太陽活動にも左右される。太陽は約11年の周期で活動が強くなったり弱くなったりを繰り返しており、これが強くなるとコロナの外縁は拡大するため、パーカーはより長い時間、コロナの内部にいることができるようになる。2021年現在は活動的になりつつある段階にあり、探査機の運用が終わる2025年には、さらに活動的になっていると予測されている。